スポンサー新聞社は垂れ流し報道を反省し検証を

2022年10月04日

前回の記事で2020東京五輪招致委員会関係者が国際オリンピック委員会(IOC)関係者に賄賂を渡したとされる五輪招致事件で、「時計」がそのカギを握ると綴った。

この疑惑で招致委の「スペシャルアドバイザー」だった高橋治之氏がラミーヌ・ディアクIOC委員に時計を「手土産」として渡したとされる。また、ディアク氏の息子パパマッサタ・ディアク氏は、五輪招致コンサルタントのタン・トンハン氏が経営していたシンガポールの「ブラック・タイディングズ(BT)」社に、約1600万円分の時計の支払いを肩代わりさせたという。

高橋氏はこの時計を「安物」と言い、パパマッサタ氏は自身のコレクションと証言した。つまり、これらの時計は賄賂ではないと主張している。

金融事件や贈収賄事件で必ず問題になるのが賄賂性の認定である。はたして、これらの時計は賄賂であったのだろうか。賄賂というと袖の下を通すような現金を直接手渡しする場合もあるが、価格がよく分からないものを手渡す場合もある。五輪招致疑惑で登場した時計はこれに該当すると考えられよう。

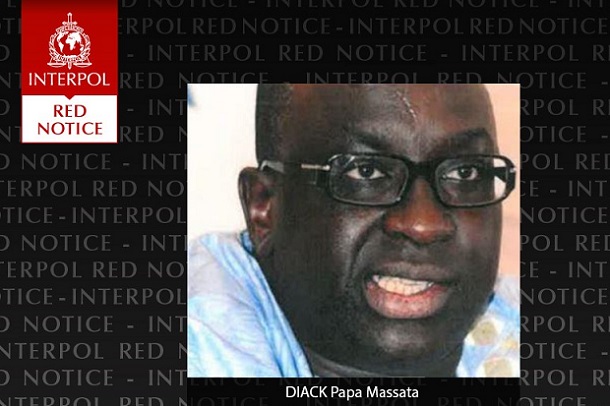

国際刑事警察機構(インターポール)のウェブサイトに掲載されているパパマッサタ・ディアク氏の手配写真。母国のセネガルにいて、フランスの法廷では被告不在のまま有罪判決を受けた=インターポールのウェブサイトから

国際刑事警察機構(インターポール)のウェブサイトに掲載されているパパマッサタ・ディアク氏の手配写真。母国のセネガルにいて、フランスの法廷では被告不在のまま有罪判決を受けた=インターポールのウェブサイトから ここで問題となるのが価格の市場性である。つまり賄賂を公正に値付けできるか否かである。

ここから少し回りくどくなるが、五輪招致疑惑を読み解くうえで欠かせないエッセンスなので、少々お付き合い願いたい。今後、五輪招致疑惑や同類の国際金融事件を理解する際の補助線になろう。

国際会計基準ではこれをフェア・マーケット・バリュー(公正市場価値)といい、「取引の知識がある自発的な当事者の間で、独立の第三者間取引条件により資産が交換され、または負債が決済される価額」と定義される。平たくいうと時価を指す。これは原則的には市場価格だが、それがない場合は合理的に算出可能な価格を指す。だが、この「合理的」が厄介だ。人間の恣意が入り込む余地が多くある。

国内の会計基準に主に金融商品の公正市場価値を割り出す「時価評価主義」が導入された1990年代終盤、バブル経済崩壊で一部国内企業のバランスシートは壊滅的に毀損していた。当時主流だった取得原価主義の会計基準では不良債権のみならず、年金の積み立て不足や経営指導念書による簿外債務の公正市場価値を財務諸表に反映することはなく、これらは表面化しないバブル経済の負の遺産として積み上がっていた1。

それを詳らかにしたのが時価評価の導入、つまり公正市場価値による資産や債務の洗い直しだった。これが引き金となり1998年の日本長期信用銀行や日本債券信用銀行の経営破綻に代表される日本の金融危機につながった。だが、時価評価主義の会計基準の導入で、企業の透明性が高くなったのも事実である。不良債権など「本当の価格はいくらなんだ」と、公正市場価値が一躍注目されることになった。

次に賄賂と公正市場価値について述べていきたい。公正市場価値はいわゆる「時価」の一類型でその算出に合理性が伴う。五輪招致疑惑ではコンサルティング業務での「支払手数料」が頻繁に登場した。そして「時計」である。これら「高級腕時計」や「安物の時計」、そして「支払手数料」は賄賂になり得るのだろうか。

一般に賄賂として利用されるのが公正市場価値の算出が困難あるいは不可能な商品やサービスであることが多い。ちなみに、価格がよく分からず賄賂だと気付かれにくいため元首相の故・田中角栄氏が「錦鯉」を活用したのは有名である。

角栄氏の故郷、新潟県は錦鯉の産地だ。いわさきちひろの絵本『鯉のいる村』ではその光景が情緒溢れる水彩画で描かれ、筆者も新潟県山古志村(現長岡市)で中越地震時に村の人々が錦鯉を必死に守り抜いたことを記事にしたことがある。長い冬の季節、豪雪に埋もれてしまう寒村唯一のお国自慢が「泳ぐ宝石」の錦鯉なのだ。

旧山古志村の錦鯉

旧山古志村の錦鯉錦鯉に妥当な値段を付けられる者はまずいない。当事者同士の相対取引で価格が決められ、その基準は「愛情」などと曖昧模糊としている。つまり、公正市場価値は存在しない。錦鯉を使った贈収賄の手口はこうだ。錦鯉の価格はピンからキリまであり、過去には一匹2億円以上の値段が付くこともあった2。ただ、素人目には錦鯉の値段など想像もつかないのが実情であろう。

角栄氏はこの錦鯉を「贈答品」として収賄側に渡した。水槽に入れて運ぶのは面倒だし、5−8キロもある大型の錦鯉を飼育できる大きな池を持つ者などごくわずかだ。収賄側が錦鯉をもらって困るのは当然だ。ここで角栄氏に息のかかった業者が錦鯉を引き取り、代わりに収賄側に現金などの対価を、時期をずらして引き渡す。後に角栄氏がこの錦鯉を引き取り、その業者にこの代金を支払う。これが錦鯉を介した贈収賄の典型例だ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください