単に明るいだけの土地ではない軽井沢で遺書、そして死について考える

2022年11月30日

長野県軽井沢。江戸時代、中山道の宿場町だったこの町は、明治以降、政治や経済、文化の重要人物が休暇を過ごしたり、重要な決定を下したりする“特別な場所”になった。昭和の高度成長以降は、大衆消費文化の発展とともに、庶民の憧れのリゾートになり、コロナ前には年間800万人以上の観光客が訪れていた。時代とともに相貌を変えてきたこの町は、日本の歴史を映す「鏡」でもある。

山間の小さな町である軽井沢はなぜ、人を引きつけてきたのか。連載「軽井沢の視点~大軽井沢経済圏という挑戦」の第4回は、軽井沢町にある信州大学社会基盤研究所で遺書についての研究をする「ロンドンブーツ1号2号」の田村淳さんと丸橋昌太郎さんに、遺書を書くことの意義、生きることとと死ぬこと、陰も豊かに養う軽井沢の不思議な力などについて、静かな林のなかでお話いただきました。

(構成 論座編集部・吉田貴文)

連載「軽井沢の視点~大軽井沢経済圏という挑戦」のこれまでの記事は「こちら」からお読みいただけます。

田村淳(たむら・あつし) タレント

1973年生まれ。テレビ、ラジオで司会業をする傍ら、オンライサロンやキャンピングカー屋などの経営にも参加して活動の幅を広げている。2年前に大学院を修了して遺書の動画サービスITAKOTOを起業。遺書についての研究にも取り組んでいる。山口県出身。

丸橋昌太郎(まるはし・しょうたろう) 信州大学教授

1977年生まれ。都立大学卒業後、信州大学に着任して以来、さまざまな専門分野と連携して、地域課題に取り組む。2019年に信州大学に地域課題を学際的に取り組む社会基盤研究所が軽井沢町に設置されて、初代所長に就任。専門は刑事訴訟法。軽井沢在住。

芳野 「軽井沢の視点~大軽井沢経済圏という挑戦」の第4回のテーマは「遺書」です。ゲストは、慶應義塾大学政策メディア研究科で遺書についての修士論文を書き、その後も研究を続けていらっしゃる「ロンドンブーツ1号2号」の田村淳さん。そして、田村さんとともに、遺書を書くことが人のストレスや幸福度にどのような影響を与えるかについて調査をはじめた信州大学社会基盤研究所所長の丸橋昌太郎さんです。信州大学社会基盤研究所は軽井沢にあります。

軽井沢を考える連載で「遺書」というと、びっくりする方もいらっしゃるかもしれません。でも、死をみつめることは、前回(「軽井沢の奇跡」と福井の医師が「ほっちのロッヂ」でめざす新しい医療)で取り上げた、病気や老いとともにどうあるかという問題と同じく、ぜひとも考えてみたいテーマのひとつでした。

軽井沢は、日本有数の別荘地ですので、恵まれた人たちの集まる土地と考えられがちです。でも一方で、堀辰雄の小説にあるように、サナトリウムなどで療養を兼ねて住む人もいました。実は、病や死に近い人たちのための土地でもあったんです。

そこで今回は、軽井沢で遺書の研究を進めるお二人と、遺書、そして死について考えてみたいと思いました。社会基盤研究所での研究をきっかけに、軽井沢によく来られるようになったという田村さん、軽井沢の印象はいかがですか。

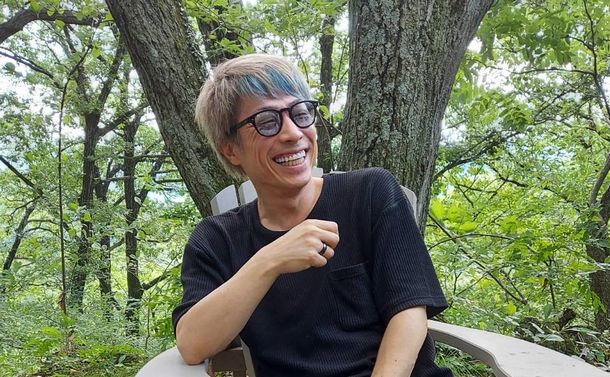

田村淳さん=長野県軽井沢町(撮影:吉田貴文)

田村淳さん=長野県軽井沢町(撮影:吉田貴文)

田村 軽井沢って本当におもしろいところですね。自らの人生を俯瞰(ふかん)的に見る人が多く、自分なりの軸を置いて人生を楽しんでいる人が少なくない。幸せの価値観は人それぞれだと思いますが、そういう生き方を見ていると、自分がどう生きたいかを考える契機になります。この町の人たちとの交流は、自分にとってとてもためになっています。

芳野 その軽井沢にある研究所で、田村さんを共同研究者に迎えて、遺書についての調査研究会を立ち上げた丸橋さん。背景やきっかけをお話しいただけますか。

丸橋 2019年4月に軽井沢町に社会基盤研究所を設立し、さまざまな事業に取り組んできた経験から感じるのは、軽井沢は多彩な人が集まり、交わる場所だということです。しかも、ここに集まる人たちは、自らの人生を創造的に生きている人たちが多い。私はそうした人たちを「ライフクリエイター」と名付けました。

2年前、文科省の事業として、ライフクリエイターを育成するためのコースをつくりました。ライフクリエイターコースでは、AIの時代になっている今、AIに使われるのではなく、AIを使いこなして、自らの人生を創造的に生きていくことができる人材を、軽井沢で育てたいと考えています。

実は、このタイミングで田村さんと出会いました。その時に、「遺書」を書くと人生に対するポジティブ度があがる、ストレスが軽減されるという田村さんの研究を伺いました。私の研究所は、ストレス研究チームもいますし、相続も含めて紛争を予防する法学研究チームもいますので、多様な専門家チームで取り組むことができれば、さらに良い研究になると考えました。

田村さんの研究の要諦(ようてい)は、遺書にまつわるイメージを変えようとしている点です。遺書というとネガティブな「終末のイメージ」がありますが、田村さんはこれから人生を切りひらいていこうという若い人たちに書いてもらいたいという。その発想が、僕の考えるライフクリエイター像とドンピシャでした。

そこで、田村さんが慶応大学の修士論文として書かれた「“ITAKOTO”による遺書の新しい概念のデザイン」を、研究所のさまざまな分野の専門家たちと議論を重ねて、考えていこうということになりました。

丸橋昌太郎さん=長野県軽井沢町(撮影:吉田貴文)

丸橋昌太郎さん=長野県軽井沢町(撮影:吉田貴文)芳野 ITAKOTOというのは、田村さんが2020年夏に立ち上げた遺書動画サービスです。スマホで遺書動画を撮影し、大切な人に届けるというものですが、田村さんはなぜ、このサービスをはじめたのか。そもそも、どうして遺書に関心を持たれたのでしょうか。

田村 遺書に関心をもったきっかけは、母ちゃんのガンと娘の誕生です。

看護師だった母ちゃんは、僕が20歳になってから誕生日のたびに、「私に何かあった時には延命治療をしないでね」と言い続けてきました。最初は、俺の誕生日なんだから俺のことを祝ってくれよ、ぐらいにしか思ってなかったのですが、母ちゃんがガンになった時、毎年積み重ねられてきた言葉が持つ重さに気付いたんです。

芳野 言葉の重さ、ですか。

田村 はい。彼女の意志が言葉によって明確に示されていたので、僕は迷わずに延命治療はしないという判断ができました。ガンになってからそう言われても、なかなか決断できなかったと思います。元気なうちに自分がどう死ぬかというメッセージを残しておくことの大切さを痛感しました。

そんな折、自分に娘が生まれました。俺は今、何を思って生きてるのか、娘に何を残したいかなどを、元気なうちに言葉にして残しておこうと思い、娘のために遺書を書き始めたんです。

芳野まいさん=長野県軽井沢(撮影:吉田貴文)

芳野まいさん=長野県軽井沢(撮影:吉田貴文)芳野 娘さんへの遺書には、どんなことを?

田村 たとえば、「やりたいことを、自分の責任において、やりたいだけやりなさい」と書いた。いたってシンプルなんですが、実際に書いてみると、この言葉が自分に返ってきて、逆に自分がどう生きたいのかが明確になる。ほかにも、同じことが山のようにありました。

これって俺だけなのかな、母ちゃんもそうだったのかな、ほかの人はどうだろう……。遺書についてもっと勉強したいという思いが募り、大学院に通ったんです。「遺書をつくることでモチベーションの変化が生まれ、人生を前向きに生きていけるのではないか」という仮説を立て、検証しました。動画による遺書も提案し、遺書動画サービスについても検討して、修士論文にまとめました。それが「“ITAKOTO”による遺書の新しい概念のデザイン」です。

芳野 「遺書を書くことで、人生を前向きに生きていけるのではないか」というのは、私もきっとそうだろうと感じますし、なぜそうなのか、すごく知りたいです。

丸橋 田村さんと一緒に「研究としてのITAKOTO」をやろうと思った理由は、まさしくその点にあります。

田村淳さん(右)と丸橋昌太郎さん=長野県軽井沢町(撮影:吉田貴文)

田村淳さん(右)と丸橋昌太郎さん=長野県軽井沢町(撮影:吉田貴文)芳野 お母さまが「延命治療をしないでくれ」とずっとおっしゃっていたので、ガンになっても延命治療をなさらなかった。身内にとっては重い決断です。

田村 看護師だった母ちゃんは、人が死ぬ瞬間に何度も立ち会うなかで、人生の終(しま)い方として、私はこうありたいというものをつくったんです。それは、「延命治療はしないけど、痛みをとる治療は積極的にお受けする」でした。

思えば、田村家では日常的に「死」の話をしていました。母ちゃんからは「私も父ちゃんも、いつか必ず死ぬから、その後はあなた一人で生きていかないといけない」と言われ続けてきた。なので、常に死を意識して、それまでに何をしなきゃいけないかを考えていた気がします。母ちゃんの「生き方」「死に方」を尊重し、すっと受け入れられたのは、そのせいだと思います。

丸橋 それってなかなかできることじゃなくて、日常的に生と死についての会話が交わされていた田村家はすごいと思います。ほとんどの人は、生と死、とりわけ死を話題にすることはありません。そんななか、ITAKOTOは生き方や死に方を多くの人に考えてもらえる契機になります。

自分の死んだ後のこと、たとえば葬式をこうしてもらいたいとか、こんな音楽を流してもらいたいとか、そういう機会でもなければ、人は考えません。遺書を書きながら、自らの生き方や死に方について考えるのは、良いことだと思います。

芳野 本人が病気がちだったり、家族に重い病気の人がいたりなどの環境にない人は、もしかすると、なんの準備もないまま死に直面するかもしれません。きっかけや関心があれば、死に向き合う準備をシステマチックにできるというのがITAKOTOなのかなと思ったりします。

田村淳さん=長野県軽井沢町(撮影:吉田貴文)

田村淳さん=長野県軽井沢町(撮影:吉田貴文)

田村 自分がどう死にたいか、きちんと形にしておかないと、自分が望む「見送られ方」は実現しません。葬儀をこうしてほしい、曲はこれをかけてほしい、などと企(たくら)む過程で、僕はあえて「たくらみ」というのですが……、生と死についての気持ちが固まってくる。それを託された側も、しっかりとお見送りができる。

母ちゃんは自分の葬儀について、お坊さんの指名からお弁当の種類、読経後のBGMまで、実に克明に遺書に書いています。BGMはかつて手品師がよく使ったポール・モーリアの「オリーブの首飾り」という曲でした。「人が泣いている時に、亡くなったはずの自分が起き上がってくるんじゃないかと思わせる演出を、お母さまはしたのでしょう」と葬儀会社の人が言ってました。仕掛けられた!と思いましたね。

最後のお別れの演出も見事でした。「私は花粉が嫌いだから、棺に入れるお花は足元だけにして、空いたところは自分が用意した写真を入れてほしい」と書いてあった。写真は子ども時代、父ちゃんと出会った頃、俺や弟が生まれた時といろいろあって、最後の1枚は、ギリギリ天ぷらを食べられた母ちゃんが家族4人で食事している写真でした。それを父ちゃんが最後に棺(ひつぎ)に入れるのですが、会葬者はみな大号泣です。

母ちゃんの死を受け止めるまでの時間が、身内を失った周りの人と比べても短かったのは、彼女自身が願った送り方ができたと実感できたことが大きかったと思います。それも、できるだけ多くの人に、生きている間に遺書を書いてほしいと考える理由ですね。

芳野 ほんとにすてきなお別れですね。ところで、ITAKOTOは遺書動画ですね。テキストではなく、動画を選ばれたのはなぜでしょうか。

田村 もちろんテキストでもいいのですが、最近はできれば動画のほうがいいかもしれないと感じています。うちの母ちゃんに、僕が遺書の研究をしているから遺書動画をとってくれないと頼んでいたのですが。「興味ないから嫌」と断られていました。ところが、死ぬ前のクリスマスの日に「あんたが欲しがってた遺書動画」と、フラフープを回している姿を背中越しに撮った動画が突然、送られてきました。

想像していた遺書動画とはまったく違ったんですけど、彼女がそう言うので「遺書」にしました。ただ、その時点では気付かなかったんですが、葬式の済んだ後、動画にこめられた思いが伝わってきたんですね。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください