札幌の「専用席」が効果を上げた経験も踏まえて

2022年10月10日

世の中では、優先席、優先トイレ、優先エレベータ、優先駐車場等、「優先」という言葉がついた様々な設備が整備されている。

海外では、罰則が定められ、罰金が科せられたりすることもある。ところが日本では、あくまでも厚意によって秩序が保たれることが前提となっており、罰則等が設けられているケースはない。その結果、多くの場合において優先利用対象者が利用できていない事態となっている。

国土交通省ではこのことを重く見て、2020 年度の4回の検討会(注1)を経て、2021年に施行されたバリアフリー法の改正などを通じ、バリアフリー施設の適正利用を徹底させることを国や自治体、事業者に義務付けた。しかし、その結果、どのようなことが行われたかというと、ポスターや音声案内などの「広報」や「啓発」である(注2)。これで世の中の人々が従うかというと、疑問符が付く。

JR山手線の車両に貼られた携帯電話オフの新基準を記したシール=2015年9月30日、東京都品川区

JR山手線の車両に貼られた携帯電話オフの新基準を記したシール=2015年9月30日、東京都品川区以前、地方都市でバスに乗った際に、優先席も含めて全席が埋まっていたが、誰も譲ってくれる気配がなかったので仕方なくバスの手すりにしがみついて立っていた。やがて優先席に座っていた乗客が下りたのでそこに座った後、しばらくしてからバスが急ブレーキをかけた。

バスの運転手はようやく口を開いてマイクで「お客様、大丈夫でしょうか? お怪我等はございませんか?」と。私は「ご配慮ありがとうございます。今は座っているからいいのですが、さっきは座れなかったのでその状態ならば危なかったです」と答えた。するとバスの運転手は「優先席をお使いください」との回答。それに対して「優先席が空いていなかったんです。そのようにマイクでお話ができるならば、先ほど、私が座れないような場合にも配慮していただいて、他のお客様の誘導をしていただけると助かるのですが……」と食い下がる私。対話はそこで終わった。

一方、京都のバスでは優先席が空いている状態だというネット記事を読んだ(注3)。京都だけではない。個人的な見解だが、実は東京のバスもよくよく見ると優先席に座っている非優先利用対象者はあまり見かけない気がする。バスの場合は、上述のケースのような急ブレーキの危険性やそもそも2席~5席ほどしかないということも関係している可能性はある。

ただ、残念ながら、これらを立証した研究はまだ存在していない。公共交通のバスは事業者数が2,296業者、台数は60,402台あり、その測定は非常に困難であることは想像に難くない。

それでは日本で最も交通分担率が高い公共交通である鉄道はどうか?

札幌市営地下鉄の「専用席」の表示=筆者提供

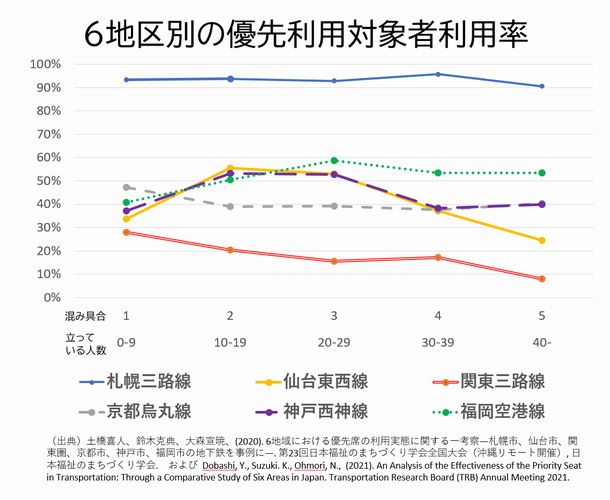

札幌市営地下鉄の「専用席」の表示=筆者提供それでも2地区のみの比較であるため、我々の研究グループ(北星学園大学・鈴木克典教授、宇都宮大学・大森宣暁教授)では、全国各地の6地区の比較を行なった。札幌市と関東圏に加えて、仙台市、京都市、神戸市、福岡市、である。その結果が以下の通りである。この研究結果は、国内学会及び国際会議で発表した研究グループの成果である。

6地区別の優先利用対象者利用率

6地区別の優先利用対象者利用率札幌市営地下鉄の「専用席」の適正利用の割合が飛びぬけて高いことを理解いただけるであろう。

そのことについて、札幌市民の意識を裏付ける調査

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください