「常時接続」時代、コロナ時代に進んだ新たな「つながる」様式

2022年10月17日

この光景は、現在子育てをしている人しか知らないものである。

何かというと、子どもたちが、友達とオンラインゲームをしながら、YouTubeを見つつ、さらにはLINEでの通話を同時進行で行うという「同時接続状態」で生活しているのである。スマホやタブレット、パソコンなどの情報端末を複数台持ち、さらにWi-Fiがあるという家庭環境の子どもたちがこれに該当する。

わたしたち大人の既成概念からすると、LINEは何らかの用事を済ませるための連絡ツールであるが、子どもたちは通信制限のないWi-Fi環境では通話を接続したままである。つまり用途が根本的に異なるのである。手を離した状態で通話する「スピーカーフォン」では、周囲の生活音も拾うため、「今夜はカレーだよ」といったお互いの家庭の様子がダダ漏れである。

また、勉強をする際にも、LINE通話をつなげっぱなしにして、さらにYouTubeの動画も流し、ノートに向かう。ここでは、①勉強内容 ②通話内容 ③動画内容の三つが同時進行していることになる。子どもたちは、これらの情報をどのように整理し、取り込んでいるのだろうか。頭が混乱してしまうのではないか。

筆者は、「インターネットは子どもの豊かな経験を奪う」といった安易なインターネット批判には与しない立場であるが、このような同時接続状態は筆者の世代には存在しなかったため、奇異に見える。筆者が子どものころは、電話は電話代を気にして早めに切り、テレビは新聞でテレビ欄を確認してから見るという生活だった。それがたったの20年で、端末とコンテンツの双方で劇的な変化を遂げているのである。

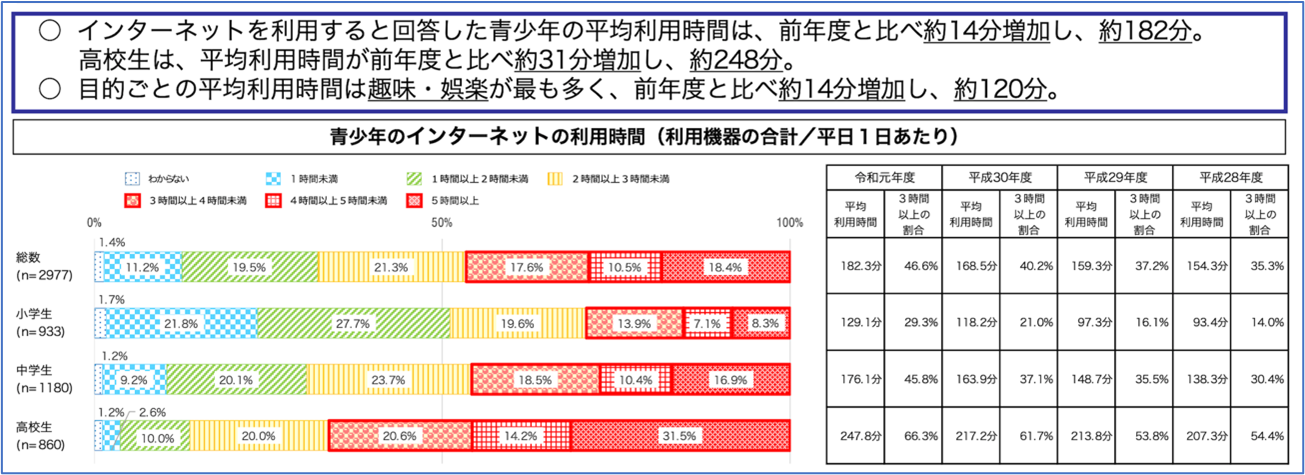

本稿で見ていくような常時接続の場合、アンケートでよく聞かれるような「1日何時間視聴しますか」といった問いに答えることはできない。筆者も子どもの学校からアンケートが来るたび、悩んでしまう。ちなみに「令和元年度 青少年のインターネット利用環境実態調査 調査結果(速報)令和2年3月 内閣府」によれば、高校生の31.5%が1日に5時間以上インターネットを利用している(下グラフ)。

今回考えてみたいのは、インターネット(厳密にいうならWi-Fi)の登場によって、子どもたちの認識様式がどのように変化しているのかということである。上記の変化は、端末機器が安くなったことと、Wi-Fiが家庭に常備されたことの2つの条件が合わさったことによる。

iPhoneは相変わらず高価だが、親のお古をもらうか、メルカリなどで中古品を探し、格安SIMを差し込めば、そう高くなく利用できる。保護者としても、行動範囲が広がる中学生ごろには持たせることが多いのではないか。また、家庭内のインターネット接続も、すでにWi-Fiが圧倒的多数を占めている(筆者調べ1)。

まず、なぜLINEをつなげたままにするのか考えてみたい。LINEと子どもの問題は以前から頻繁に取り上げられてきた。夜遅くまでLINEでテキストのやりとりをするため、子どもの睡眠時間が削られる問題や、陰湿なネットいじめの問題。これらは基本的には(保護者から隠れて)テキストで行われていたといえる。したがってこれらは、今回考察しているオープンなスピーカーフォンでの「通話」事象とは異なる。

友達との通話をつなげたまま、スピーカーフォンで過ごすという生活スタイルは、筆者が考えるに、3年前の新型コロナウイルス登場を契機としている。学校は突如として休校になり、休校の延長が繰り返された。やっと学校が再開しても部活はなく、中学生・高校生らしい放課後を過ごすことができなかった。そこで帰宅後、仲良しグループで通話をつなぎっぱなしにするというスタイルが生まれたのではないか。少なくとも筆者の家庭ではそうである。

放課後の定番、ゲームも一緒に集まってやる必要がなくなった。数年前までは、公園に子どもたちが集まって、体を使った遊びをするのではなく、背中を丸めてゲーム機に向かっていることを悲観的にとらえる見方があったが、コロナでもはや集まることができなくなった。

そこで、活躍したのがオンラインゲームである。オンラインゲームへの入室を互いに知らせるためにはLINEが必須である。また、オンラインゲームの機能として会話音声を流すこともできるが、ゲーマーの我が子(中3男子)によれば「ゲーム内の音と同等に声を拾うから聞こえ方がきつい」。そのため、LINEのスピーカーフォンを手元に置くスタイルに落ち着いたという。

LINEでもビデオ会議ができる。手軽に試すにはうってつけだろう(LINE提供)

LINEでもビデオ会議ができる。手軽に試すにはうってつけだろう(LINE提供)では、勉強に関してはどうだろう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください