五輪招致疑惑でこの姿勢は貫徹されたのか?

2022年10月24日

2020年東京五輪招致委員会による国際オリンピック委員会(IOC)委員の買収という五輪招致惑について、大会組織委員会とスポンサー契約を結んだ朝日新聞社、読売新聞社東京本社、毎日新聞社、そして日本経済新聞社の報道姿勢は煮え切らない。

海外報道メディアの伝聞記事であったり1、事件の核心部にある電通とその元専務であった高橋治之容疑者をぼやかしたりと歯切れが悪い2。AOKIホールディングスやKADOKAWAと大会組織委元理事の高橋治之容疑者との間での贈収賄という東京地検特捜部の捜査状況の尻馬に乗った五輪スポンサー選定事件とは対照的である。

これまで筆者は朝日新聞『論座』で、五輪にからむ組織の不正手口について、『「お・も・て・な・し」「アンダーコントロール」は招致の決め手ではなかった~利権まみれの「公共事業」(上)』と『IOCも組織委もトンズラし、負の遺産が納税者にのしかかる~利権まみれの「公共事業」(下)』で国際金融事件の手口について簡単に触れてきた。

ソルトレイク五輪やリオデジャネイロ五輪など五輪招致をめぐる不正事件はこれまで幾度となく繰り返されてきた。これら犯罪手口の取材報道のノウハウは国内報道メディアでも当然、蓄積されているはずである。五輪スポンサー新聞社は実際に、国際的な政治経済事件に対する調査報道は不得意、あるいは消極的なのだろうか。今回はこれについて検証していきたい。

五輪は最も規模の大きい国際的なスポーツイベントである。東京五輪の場合、直接経費は約1兆6500億円、これら付随する社会インフラの整備費を含めると3兆円以上であった。五輪運営の特徴として、この大会組織委という責任主体が五輪という狂宴の閉幕と共に忽然と姿を消すところにある。

このため、不正が起こらないほうが異常と言ってもよい状態が生み出されてしまう。これを知りながら、「社会の木鐸」を自認する朝日新聞社、読売新聞東京本社、毎日新聞社、日本経済新聞社が大会組織委とスポンサー契約という利害関係を持ち、一体化したのは、報道メディアの自己矛盾としてジャーナリズム史に刻まれる。

そして、この巨額のあぶく銭に群がって、これまで五輪招致をめぐって世界各地で繰り返されてきた利権がらみの汚職が、東京でも発生してしまった。五輪の性格上、これらの不正が国際的にならざるを得ない。残念ながら、国際オリンピック委員会(IOC)には五輪招致疑惑の中心人物、ラミーヌ・ディアック氏ら金銭的な倫理観が欠落した委員が少なからずいる。

こうした人物は五輪招致ごとに不正を繰り返すので、それを指南する「コンサルタント」も次々に現れ、その手口が巧妙になっていく。不正に手を染めたときは宴席での現金授受といった明快かつ単純な贈収賄が、次第に租税回避地でのペーパーカンパニーを迂回した資金洗浄といった組織的な犯罪に発展してしまう。

これがオプション取引や仕組み債といったデリバティブス(金融派生商品)を絡ませた複雑なケースまで発展すると、IOC自体がもはや、後述する国際商業信用銀行(BCCI)と同様の犯罪組織と化す危険性もある。IOCはこれまで招致不正の是正に努めてきてはきたが、それが奏功したとは言いがたい。「ぼったくり男爵」と蔑まれたトーマス・バッハ会長に代表される傲慢な体質がIOCに染みこんでいるのがその一因だろう。

国際オリンピック委員会(IOC総会)で話をするトーマス・バッハ会長=2021年3月10日、スイス・ローザンヌ

国際オリンピック委員会(IOC総会)で話をするトーマス・バッハ会長=2021年3月10日、スイス・ローザンヌ国際的な政治経済事件には世界各国の捜査当局のみならず、報道メディアも常に目を光らせ、その究明に尽力を注いでいた。今回の東京五輪の招致疑惑を暴露したのは英ガーディアン紙、仏ルモンド紙、そして英ロイター通信だった。常にこの手の不正事件はイタチごっこなので、監視する側は常に知識や技術のアップデートが求められる。

こうした状況下、縦割りが特徴的な国内報道メディアの場合、分野を跨ぐ事件で横断的な組織力を動員した調査報道が得意とは言えない。スポーツ分野には浪花節的な選手の感動物語を得意とする記者がいて、「スポーツの力」など市民社会に希望を与える役割を担っている。ただ、こうした記者が五輪取材を担当するとミスマッチが起こる。本来、五輪ジャーナリズムに求められているのは、大会期間中に競技を取材することよりも、招致・準備段階に政治・経済の視点からIOCや招致委、大会組織委の暴走や不正を監視し、オリンピック憲章が希求する世界平和を目的とした大会に導くための取材報道することだからだ。

五輪にからむ贈収賄などの事件が発生すると別の部署が担当することになる。ここで東京地検特捜部を担当する司法記者クラブの記者が担当すると、その多くは通り一辺倒の捜査当局からのリーク情報の受け売りに終始し、公正な立場からの独自の視点の報道は期待できない。

しかも、五輪スポンサー新聞社の場合、本来は主に公権力を監視するはずの社会部が、率先してスポーツ界の公権力である大会組織委に肩入れすることもあった。こうなると報道メディアの権力監視が機能不全に陥る。これが、五輪招致疑惑を解明する報道が限定的になった背景であろう。

ここで、この五輪招致疑惑の特徴について指摘したい。まず、舞台がスイスやシンガポールといった租税回避地にある匿名投資組合など特別目的事業体(SPV)、いわゆる導管体・チューブという組織である。導管体は読んで字のごとく、カネを右から左に導くチューブのような組織で実態は無く、ペーパーカンパニーの典型例である。

その出資者が匿名かつ会計監査の対象外であることもあり、その実態が把握しにくい。出所がわかるカネでもこの導管体を通すとその行方が分からなくなってしまう。本来は資産の流動化やプロジェクトファイナンス、二重課税の回避などを目的とした組織なのだが、こうした性質のために資金洗浄など国際的な政治経済犯罪に悪用されてきた。

租税回避地は英国領のケイマン諸島やバージン諸島、オランダ領のアルバ島やキュラソー島など風光明媚だが観光以外の産業のないカリブ海に浮かぶ小さな島々が有名だ。ここで外国資本などに税制上の優遇措置を取ることで、世界中の富裕層を呼び込み、豪奢な別荘の建築を地元企業に請け負わせ、使用人を雇ってもらい雇用を生み出している。いわば、税の優遇措置が産業である。また、国土の狭く交通の要所であるルクセンブルグやシンガポールは金融業を当て込んだ租税回避地である。

ただし、この現場取材をしてもまったく意味がない。そもそも形式上の会社なので実態は無く、あっても郵便ポスト程度だ。実際に五輪招致疑惑の舞台となったシンガポールのBT社は古びた公営住宅の一室だった。こんな程度なので、カリブ海に飛んで取材しても三文芝居のようなルポルタージュしか生まれない。

五輪招致疑惑を理解するうえで、BCCI(Bank of Credit and Commerce International)とパナマ文書事件を紹介したい。これらの事件は五輪招致疑惑と重なり合う部分があまりに多い。前回と同様、少々周りに道になってしまうが、いずれも国際的な資金洗浄事件を知る上で重要かつ興味深いものなのでおつきあいいただきたい。特にBCCI事件は想像を遙かに越えたスケールの嘘のようなホントの話だ。この事件がきっかけとなり、国際的な金融犯罪の調査報道が発達した。

1990年代終盤の国内金融機関による不良債権問題や2006年のライブドア事件でも海外SPVを組み込んだ手法が悪用された。これは海外での資金洗浄の典型的な手口であり、この発端となる史上最大の事件が1991年に破綻したパキスタンのBCCIを舞台にした国家の情報機関による国際金融犯罪事件である。しかも、この事件が国際的な政治経済事件に関する調査報道の弱点をさらけ出す結果となった。

この事件は1991年、英国中央銀行の調査で発覚した。欧州域内の租税回避地、ルクセンブルグに本拠を置いたBCCIでは米国中央情報局(CIA)が組織的な資金洗浄を繰り返し、アルカーイダのオサマ・ビンラディンやパナマ共和国のノリエガ将軍ら国際的な犯罪指導者に資金提供をした。このほか中南米やアラブ諸国の独裁者がBCCIを通じて武器密輸や麻薬取引など非合法活動にも深く関わり、その関係者の行方不明や殺害など関連する事件も多数発生した3。

史上最大の金融スキャンダルとされたこの事件は国内への影響も懸念され国会でも取り上げられた4。国内外で大々的に報道され、『Bankrupt!: The BCCI Fraud』や『The Outlaw Bank: A Wild Ride Into the Secret Heart of BCCI』といったルポルタージュ書籍や『ザ・バンク 堕ちた巨像』という映画にもなったほどである5,6。

また、BCCIの会計不正を見抜けなかったとして世界大手会計事務所の英プライス・ウォーターハウスが経営危機に陥った。BCCIの清算人には筆者がかつて在籍した米デロイト・トゥシュが担当した7。これらの会計事務所は公認会計士のみならず弁護士や経済学者のほか、CIAの元諜報員や米国証券取引委員会(SEC)の元捜査官、金融取引を専門とするハッカーを動員して不正会計の解明にも当たるのだが、カネの形態や取引、移動が複雑であるためその実態を掴むのは困難を極める。

BCCI事件の実際の舞台は本籍のある租税回避地ではなく、主に国際金融市場のあるニューヨークとロンドンであった。また米国フロリダ州内のBCCIの拠点は中南米系マフィアが拠点を構えるマイアミや、大富豪の保養地として知られるメキシコ湾沿いのタンパにあった。その内実はアクション・スパイ映画の『ミッション:インポッシブル』に出てくるさながらの風景であった。

事件後、筆者がデロイト・トゥシュのジム・コープランド会長(当時)にBCCI事件について尋ねると、「複雑な資金洗浄を挟んで世界中の犯罪組織に資金が流れた。非常に悪質な事件で、清算業務は非常に困難で危険だった。担当者の身元を隠すなど犯罪に巻き込まれないように細心の注意を払った」と振り返った。

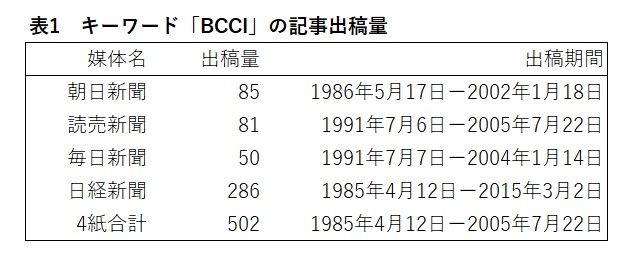

ここで、五輪スポンサー新聞4社それぞれの記事アーカイブでBCCIに関する報道状況を調査した。記事アーカイブサイトは、朝日新聞社が「朝日新聞クロスサーチ」、読売新聞東京本社が「ヨミダス歴史館」、毎日新聞社が「毎索(毎日新聞記事検索)」、そして日本経済新聞社が「日経テレコン」である。記事検索では朝日新聞は「東京朝刊・東京夕刊の本紙掲載記事」、読売新聞は「東京朝刊・東京夕刊の全国版記事」、毎日新聞は「東京朝刊・東京夕刊記事」、日経新聞は「日経新聞朝刊・日経新聞夕刊」を検索範囲とした。

「BCCI」をキーワード検索すると、記事数は朝日新聞で85本(1986年5月17日-2002年1月18日)、読売新聞で81本(1991年7月6日-2005年7月22日)、毎日新聞で50本(1991年7月7日-2004年1月14日)、日経新聞で286本(1985年4月12日-2015年3月2日)を確認した(表1)。括弧内はこのキーワードの初出と最後の日付である。

CIAや世界各地の国家指導者による租税回避地での資金洗浄を経た国際犯罪組織への資金提供という点でニュース価値が高く、いずれの新聞社もBCCI事件を長期間にわたって多数扱っていた。BCCI事件と五輪招致疑惑との重要な共通項は、舞台になった組織がペーパーカンパニーではなく、実態のある企業であることだ。五輪招致疑惑に関わったスイスのISL社とAMS社はいずれも租税回避地にあり、多くの社員を抱え、商取引が活発な企業である。しかも、いずれも電通が直接・間接的に出資する企業である8,9。

これら組織を単なる隠れ蓑にして、暗躍する人物らが組織内外の徒党と連携して、ここでも法外な「コンサルティング料」や「顧問料」をかすめ取る。あるいは下部組織にカネを流して、そこからのキックバックで吸い取る。結局、ザルのようなこの組織自体はもぬけの殻となり、巨額の資金が闇の中に消えていく。当然、本来の使途である五輪招致活動やスポーツ振興にはカネが回るはずもない。

BCCIが破綻した後、その大株主はサウジアラビアの「ナショナル・コマーシャル銀行」にその拠点を移し、アルカーイダのウサマ・ビンラディンは

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください