ナンバーの漏洩リスクを強調しながら、カードを気軽に活用せよ、とはどういうことか

2022年10月26日

政府は現行の健康保険証を2024年に原則廃止し、マイナンバーカード(マイナ保険証)に一本化する方針を明らかにした。

政府はマイナンバーカードを保険証として利用することで、特定健康診断の結果や処方された薬の情報などが医療機関と簡単に共有されるようになったり、高額医療費の一時負担の必要がなくなるとして、その利便性を強調する。

一方で、マイナ保険証に対応する読み取り機(顔認証付きカードリーダー)の普及は遅れ、また診療報酬明細を作成するためのレセプトコンピューターの改修なども必要だ。しばらくは医療現場や事務方の混乱は避けられないだろう。

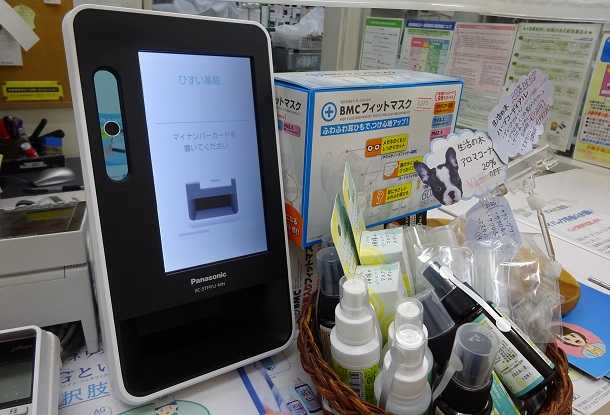

調剤薬局に設置された顔認証付きカードリーダー=東京都内

調剤薬局に設置された顔認証付きカードリーダー=東京都内僕はマイナンバーカードの発行を実質的に義務化し、無理やりに普及率を上げようとする、この一連の流れに反対する。

政府はカードの普及率を上げようと、バラマキとも思える最大2万円分のマイナポイント配布などの施策を進めてきたが、それでも10月になってようやく人口に対する交付割合が50%を超えたばかりである。

この普及の遅れを一気に取り戻すために、現行の健康保険証をマイナ保険証に強引に入れ替えるという手法を取ったとみていいだろう。

マイナ保険証の利用方法などを説明する関係省庁のホームページ

マイナ保険証の利用方法などを説明する関係省庁のホームページ 僕はいわゆる「紙の保険証」を、常に財布に入れているが、マイナ保険証は正直あまり持ち歩きたくない。

ただでさえ多くのカード類でパンパンになった財布に、厚いICカードをこれ以上増やしたくないというのもあるが、それよりも紛失したときのリスクが気にかかる。

住所・氏名・顔写真だけなら運転免許証にも記載されているから、必要以上に危惧しなくてもいい。だが、マイナンバーカードにはナンバーが記載されているのだから、気軽に持ち出して使うことにはリスクが伴う。

なので、僕はマイナ保険証に一本化するなら、カードの券面にマイナンバーを記載しない「ナンバーレス化」が必須であると考えている。

マイナンバーカードのイメージ=総務省提供

マイナンバーカードのイメージ=総務省提供そもそもマイナ保険証はもちろん、公的個人認証の民間利用といったシーンではマイナンバーそのものは必要としないのだから、そんなに活用させたいなら最初からナンバーレスにすればよいのである。

一方で給与や報酬を受け取るために、企業からマイナンバーの提出を求められることがある。僕自身もマイナンバー制度が実施されたときには取り引きのある多くの企業から提出を求められ、何度もカードの裏表をコピーして送り返すのが大変だった。

しかし、マイナンバーカードをナンバーレス化すると、こうした券面のコピーによるマイナンバー証明ができなくなってしまうという問題が起こる。

以前であれば、マイナンバー制度実施時にマイナンバーを知らせるために送付された「通知カード」のコピーがマイナンバー証明書類としても使えた。だが、通知カードは2020年で廃止され、代わりに導入された個人番号通知書はマイナンバー証明書類としては使用できない。

通知カードや個人番号通知書のコピーをマイナンバー証明書類として使用できれば、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください