当事者の立場で「さまざまな視点」からの学問を考える

2022年11月10日

脳塞栓(そくせん)症の後遺症で障害を抱えつつ、人類学研究にとりくむ三谷雅純さんの連載「〈障害者〉と創る未来の景色」の4回目です。「様々な社会課題に直面している当事者や、課題解決にとりくんでいる人たちの論をご紹介したい」と呼びかけたところ、三谷さんが名乗り出てくださいました。

三谷さんの連載の感想や自分の体験を伝えたい、私も当事者として論じたいという方がいらっしゃいましたら、メールでinfo-ronza@asahi.comまでその感想や体験、論考をお送りいただければ幸いです。一部だけになりますが、論座でご紹介したいと思います。(論座編集部)

2022年10月12日付の記事「見えない『制度的差別』と『文化的差別』」で、わたしは「教育施設では『制度的差別』や『文化的差別』が障害者雇用を阻む障壁ならば、我われ障害者は、覚悟を持って自分たちの見てきたこと、経験してきたことを言葉にして、主張し続けなければなりません」と書きました。まさにこれに応えたかのようなシンポジウムが、3月に開催されています。

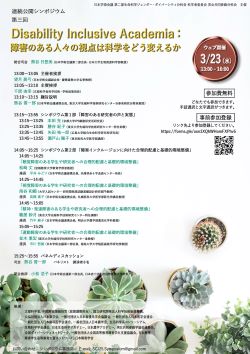

日本学術会議のHPから

日本学術会議のHPから日本学術会議の公開シンポジウム「生命科学分野におけるジェンダー・ダイバーシティ」の3回目に「Disability Inclusive Academia:障害のある人々の視点は科学をどう変えるか」が2022年3月23日に開かれています。この公開シンポジウムのことです。このシンポジウムの全体は、今でも動画でも公開されています。

このシンポジウムに、わたしはオン・ラインで参加しました。当事者として研究者の立場から障害を論じたシンポジウムを、わたしは他に知りません。わたしが参加する機会の多い「福祉のまちづくり学会」や「交通エコロジー・モビリティ財団」の研究会には障害のある研究者がよく発表していますが、研究内容は、当事者から見て社会のここを、こう変えると障害者も非障害者もこんなふうに便利になりますよ、ほらね、といったものです。「Disability Inclusive Academia:障害のある人々の視点は科学をどう変えるか」のような、障害のある研究者が参加すると科学はこんなふうになりますよ、という発表は初めてでした。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください