安全な中絶へのアクセスを妨げないために

2022年11月25日

ラインファーマ株式会社が、経口中絶薬の日本における製造販売承認を申請してから間もなく1年。親会社によれば、本剤は妊娠初期の薬による人工妊娠中絶(中絶と略す)の国際的なゴールドスタンダードとして認められており(1)、世界保健機関(WHO)の必須医薬品リストにも掲載されている(2)。当初の報道によれば、早ければ1年以内にも許可されるとのことだったが、まだその見通しは立っていないようだ。

許可の障害になっているのは、中絶が手術から薬に移行することによる社会全体のモラル低下と病院経営が脅かされるという二つの「恐れ」であろう。本論考では、過去の中絶薬が生まれてから今に至る経緯をひもとくことで、何が女性(3)の安全な中絶へのアクセスを妨げているのかについて論ずる。

fizkes/Shutterstock.com

fizkes/Shutterstock.com2021年12月22日、英国に親会社のあるラインファーマ株式会社が、妊娠63日までの妊娠を薬で終わらせる経口中絶薬MEFEEGO™(4)の製造販売承認を日本政府に申請した(5)。これについてNHKは当日のオンラインニュースで次のように報じた。

厚生労働省はこれから1年以内に有効性や安全性を審査する見通しで、承認されれば国内で初めての経口中絶薬となり、手術を伴わない選択肢ができることになります。……日本産婦人科医会(6)は、処方は当面、入院が可能な医療機関で、中絶を行う資格のある医師(7)だけが行うべきだとしていて、木下会長(8)は「医師は薬を処方するだけでなく、排出されなかった場合の外科的手術など、その後の管理も行うので相応の管理料が必要だ」と述べて、薬の処方にかかる費用について10万円程度かかる手術と同等の料金設定が望ましいとする考えを示しました(9)。

以後、「指定医師に限定」「入院して使用」「10万円(10)」といった情報は一度も覆されていないばかりか、厚生労働省は服用には「配偶者同意が必要」との見解も示している(11)。日本初の経口中絶薬は、承認後、いったいどのような扱いになってしまうのか。承認申請の8カ月前の東大教授の発言に注目し、古い薬との関連を調べていくと、さらにアクセスが阻まれる可能性も浮上してきた。

1. https://www.linepharma.com/linepharma-international-files-for-manufacturing-marketing-approval-of-the-abortion-pill-in-japan/

2. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MHP-HPS-EML-2021.02

3. ここでは妊娠しうる身体をもつ全ての人々を代表させる。

4. ミフェプリストンとミソプロストールの二剤を組み合わせた「コンビ薬」の日本における商品名。

5. https://www.linepharma.co.jp/news_detail.php?id=2

6. 以後、「医会」と略す。

7. 刑法堕胎罪の例外事項を定めた母体保護法に基づく「母体保護法指定医師」を指している。1996年に優生保護法から母体8. 保護法に改正される以前は、「優生保護法指定医師」とされ、どちらも「指定医師」と略され、本稿でもこの略を用いる。

当時の木下勝之医会会長は、2022年6月に石渡勇新会長に交代している。

9. https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/74531.html

10. 実際の中絶手術は10万円では足りない。https://minerva-clinic.or.jp/colum/abortion-costs/

2021年4月21日、毎日朝刊は「経口中絶薬、承認申請へ 治験最終段階、93%の確率 英製薬、年内にも日本で」との見出しで、経口中絶薬の承認申請の可能性をスクープした。

この記事のインタビューで、治験に参加した東京大の大須賀穰教授(産婦人科学)は、承認申請が予定されている治験中の経口中絶薬について「副作用がほとんどなく極めて安全。医師による外科処置なしに、女性が主体的に中絶を行えるようになる」と述べる一方で、「病院経営の観点から(12)薬による中絶も手術と同等の価格設定となる可能性がある。利用しやすい価格にするには公的補助を検討する必要がある」との見解も示した。

さらに大須賀教授は、4月末に朱鷺メッセ新潟コンベンションセンターで開かれた学会(13)でも、次のような課題と展望を示していた(14)。

●本薬剤の特殊性を考え、厳重な薬剤管理が必要。管理の方法については、中期中絶に用いるプレグランディンの使用が母体保護法指定医に限られ、かつ、保管、管理、施用などについて報告が義務付けられていることが参考になる。

●実際の運用を安全に行うための指針作りが必要。薬剤の服用を自宅で行うことを認めている国もあるが、それらの国は長年の経験を持つ国であり、わが国においては少なくとも薬剤の服用は医療機関で行う必要があると考える。服用の観察方法などに関しては今回のデータをもとにこれから取扱い指針などを作っていく必要がある。

プレグランディンとは、現在、日本の中期中絶で標準的に用いられている「プレグランディン®膣坐薬1mg」のことである。これは製品名で成分名はゲメプロストである。この膣坐薬は子宮頚管(産道)を柔らかくし、子宮を収縮させる(陣痛を起こす)作用をもつため、膣を通じて子宮内容物を外に押し出すことで人工的に流産させる。この膣坐薬を用いた中絶方法は「分娩式」と呼ばれることもある一方、「人工流産」と呼ぶ方が倫理的に望ましいとの意見もある。

日本で発明されたプレグランディンは、1984年に承認されて以来、とても厳重に管理されてきた。前述の大須賀教授は、MEFEEGOはプレグランディンのように厳重に薬剤管理すべきと考えているようだが、それは果たして適切だろうか。この問いに答えるために、まず中期中絶に用いるプレグランディンがどのような薬で、なぜ厳重に管理されることになったのかを確認しておこう。

小野薬品工業が、12大学共同研究の「中期中絶」の結果を添えてプレグランディンの製造承認を申請したのは、1981年4月(昭和56年)のことである。厚生大臣の諮問機関である中央薬事審議会は、翌1982年8月に「承認が適当」と答申した。ところが実際に承認が下りたのは、さらに2年後の1984年5月30日だった。

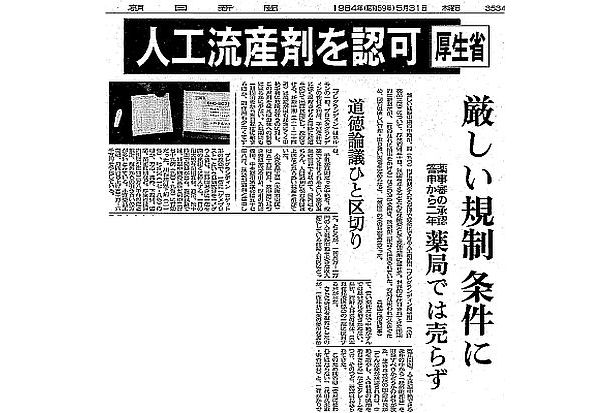

1984年5月31日付朝日新聞朝刊

1984年5月31日付朝日新聞朝刊翌日の朝日新聞によれば、承認申請から実に3年以上もかかったのは、「安い薬代だけで中絶がすんでは経営悪化を招きかねない」と一部の産婦人科医から反発があったのと、「中絶を増やし、人命軽視の風潮を増長させる」と保守的宗教団体の支援を受ける“生命尊重派”の国会議員がモラル低下への懸念を強く主張したためである。そこで厚生省は、「安易に使われてはならない」と厳しい規制をかけることにした。

規制の内容は、①適応を母体の傷病が理由の「妊娠中期の治療的流産(15)」に限る、②「要指示薬」と「劇薬」に指定し、優生保護法指定医師にのみ使用を限る、③横流し防止のために数量、ロット番号、年月日記載などの「管理・取扱い要領」を定める、④違反すれば行政指導で出荷停止する——と相当に厳しいものになった。「審議会を通りながら二年近くも承認されなかったこと」も、「ひとつの薬のために管理・取扱い要領が定められたこと」も、「異例ずくめ」だったという。

そもそも優生保護法(16)のために、方法を問わず中絶を合法的に行えるのは同法内で定めた指定医師に限定されている。それに加えて、専門医の処方と指示が必要な「要指示薬」とし、少量でも中毒などを引き起こす危険性のある「劇薬」にも指定するという三重もの縛りをかける周到さであった。

11. 2022年5月17日参議院厚生労働委員会における厚生労働省子ども家庭局長の答弁による。

12. 太字による強調は引用者による。以下同じ。

13. 第73回日本産科婦人科学会 学術講演会の医会・学会共同企画 生涯研修プログラム9「人工妊娠中絶に関する最近の話題:1.経口人工妊娠中絶薬ミフェプリストン国内第三相試験について」

14. 大須賀穣(2021)「経口人工妊娠中絶薬ミフェプリストン国内第三相試験について」日本産科婦人科学会雑誌73(12) pp.1735-1739

15. 医師が妊娠の継続が母体の生存を脅かすと判断し、治療の一貫として行う人工流産(中絶)のこと。

16. 1948年に制定され、優生手術(障がい等のある人に対する強制的な不妊手術や中絶手術)と人工妊娠中絶(刑法堕胎罪の例外とされる合法的な中絶)に関する事項を定めていた。優生手術に関連する条項が障がい者差別的だと問題になって削除され、後半の中絶に関する部分を残して1996年に「母体保護法」に改正された。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください