鳩山一郎、佐藤栄作、中曽根康弘……宰相たちが坂をのぼり軽井沢までやってきたワケ

2022年12月15日

長野県軽井沢。江戸時代、中山道の宿場町だったこの町は、明治以降、政治や経済、文化の重要人物が休暇を過ごしたり、重要な決定を下したりする“特別な場所”になりました。昭和の高度成長以降は、大衆消費文化の発展とともに、庶民の憧れのリゾートになり、コロナ前には年間800万人以上の観光客が訪れました。時代とともに相貌を変えてきたこの町は、日本の歴史を映す「鏡」でもあります。

山間の小さな町である軽井沢はなぜ、人を引きつけてきたのか。連載「軽井沢の視点~大軽井沢経済圏という挑戦」の第5回のテーマは「軽井沢と政治」です。かつて、軽井沢には有力な政治家たちが別宅を構え、頻繁に往来しました。自民党の派閥の研修会もしばしば行われ、永田町とは異なる政治のもう一つの舞台にもなりました。

ですが、最近は政治の世界で軽井沢の名前を聞くことが減っています。“軽井沢政治”はなぜ姿を消したのか――。軽井沢に別荘を持つ東京大学名誉教授の御厨貴さん、自民党衆院議員の高村正大さんの二人をゲストに迎え、歴史的な経緯、政治の現状を踏まえて、その理由、そこから得られる課題について考えました。

(構成 論座編集部・吉田貴文)

連載「軽井沢の視点~大軽井沢経済圏という挑戦」のこれまでの記事は「こちら」からお読みいただけます。

別荘が建ち並ぶ軽井沢の通り ranmaru/shutterstock.com

別荘が建ち並ぶ軽井沢の通り ranmaru/shutterstock.com御厨貴(みくりや・たかし) 東京大学名誉教授

1951年生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大教授、政策研究大学院大学教授、東京大学先端科学技術研究センター教授、放送大学教授、青山学院大特任教授を経て現職。政治史学。著書に『政策の統合と権力』『馬場恒吾の面目』『権力の館を歩く』など。

高村正大(こうむら・まさひろ) 自民党衆議院議員

1970年生まれ。慶応大学法学部卒業。電通、父・高村正彦外相秘書官などを経て、2017年衆院選で初当選。自民党外交部会副部会長、財務大臣政務官などを歴任。自民党の財務金融部会副部会長、国際局次長、女性局次長などをつとめる。山口1区。当選2回。

芳野 御厨先生は軽井沢に別荘を持たれ、夏はこちらで過ごされています。軽井沢とのかかわりは長いとお聞きしていますが……。

御厨 ぼくが軽井沢と関係を持つようになったのは、連れ合いと結婚してからです。今年が結婚40年なので、“軽井沢歴”も40年になりますね。連れ合いは子どもの頃からずっと夏は軽井沢で祖母と一緒に過ごしていて、ぼくも夏になると、連れ合いが来ていたという千ケ滝の家に来るようになりました。

10年前、たまたま売りに出された物件があり、勧められるままに買いました。ちょうど東大が定年になった時で、退職金をほぼすべて使いましたね。それ以来、夏から秋にかけては、基本的に軽井沢ライフを楽しんでいます。

芳野 40年前ですと1980年代。バブル時代の軽井沢は、今とは随分違っただろうと思います。

高村 ぼくも軽井沢に来るようになったのはその頃。高校の頃だから、80年代の後半ですね。年末に家族でプリンスホテルに来て、子どもたちはスキー場で遊び、母は衆議院議員になってまだ10年もたっていない父・正彦の代わりに、支持者あてに手書きの年賀状を書いていました。

大学になって自分でクルマを運転するようになってからは、高速道路がまだ繋がってなかったので、安中から一般道で碓氷峠を登り、スキーをして日帰りで東京に帰るということをしていました。

そのうち軽井沢に家族でゆっくりできる場所をつくろうと、当初は一戸建ての別荘を探しましたが、政治家としてどんどん忙しくなる父や我々の生活を考えると、とても戸建ては維持できないだろうと、駅から近くで便利なリゾートマンション的な物件を買い、折に触れて来るようになりした。

芳野 お二人とも、バルブがはじける前の軽井沢からご存じなわけですね。

御厨 40年前はとにかく西武が元気でした。対照的に星野温泉は寂れていましたが、その後、見事に復活しましたね。今の軽井沢はどうかというと、はやりの言葉で言うと、「二拠点生活」の代表格になった感があります。コロナ禍を受け、軽井沢に生活の基盤を持ち、リモートで仕事をする人が増えています。

それはそれでいいんだけど、以前の軽井沢を知ってる人間からすると、新幹線が通ったり高速道路のインターができたりして、東京と“近く”なり過ぎた気はしています。これって、実は今回のテーマである政治と軽井沢の関係にも影響を与えています。

芳野 どういうことでしょうか?

御厨 かつて、東京から軽井沢まではそれなりに時間がかかりました。列車で来ようとすると、群馬県と軽井沢の間にある「碓氷峠」をアプト式でガタガタと登る。急な坂をやっとの思いで登り切ると、軽井沢という別世界が現れるという感じでした。一見、不便に見えますが、だからこそ政治家たちが集まり、交流をしたと思うんですね。

芳野 私の専門で言うと、プルーストの「失われた時を求めて」にバルベックという海辺のリゾート地が登場します。プルースト自身がしばしば滞在したカブールがモデルなのですが、そこで夏休みを過ごした時の出会いが、後々のストーリーに繋がっていきます。

カブールはノルマンディー地方の町で、パリから行くには何時間もかかります。でも苦労して行くから、集まる人たちが仲良くなる。パリではなかなか親しくなれない世界の人たちと親しくなって、その後もお付き合いが深まるというストーリーです。

軽井沢でも、昔は与謝野晶子さんや堀辰雄さん、室生犀星さんといった作家たちが、東京からわざわざ「碓氷峠」を登ってやってきて、創作活動をするなかで仲良くなった。もし今のように、東京から1時間ほどで来られるのだったら、ここでの出会いやいっしょに過ごす時間を大切にしようというインセンティブは働かなかったかもしれません。政治家も同じということでしょうか……。

御厨 そうでしょう。ともあれ、軽井沢が“近く”なり過ぎたことで、軽井沢という政治空間が変質しました。少し長くなりますが、軽井沢と政治家を巡る歴史的な経緯、それと連動する政治の変容についてお話しします。

芳野 はい。

語り合う御厨貴さん(左)と高村正大さん=長野県軽井沢町(撮影:吉田貴文)

語り合う御厨貴さん(左)と高村正大さん=長野県軽井沢町(撮影:吉田貴文)御厨 軽井沢と日本政治の関係をさかのぼると、それこそ明治にまで至るのですが、それだとあまりに古すぎるので、戦時中のあたりから始めましょうか。まず、取り上げたいのは鳩山一郎です。

芳野 鳩山由紀夫・元首相のお祖父さんで、戦後、やはり首相をつとめた鳩山一郎さんですね。今も鳩山由紀夫さんは軽井沢に別荘を持っておられますが、鳩山家と軽井沢のつながりは長いですね。

御厨 長いです。軽井沢には「鳩山通り」があるぐらいですからね。

芳野 新幹線の軽井沢駅から北に進み、東雲交差点から北西に進む通りですね。閑静な別荘地を通って「鹿島の森通り」に突き当たるまでの1キロほど。途中に鳩山家の別荘があります。

御厨 そうですね。戦前の昭和15(1940)年に大政翼賛会ができ、日本が翼賛体制に向かうなか、鳩山一郎は自由主義を守ると言って「非推薦」で衆院選に立候補して当選しました。しかし、政治的には不遇になり、引退同然のかたちになった。彼は東京都文京区音羽に立派な私邸があるのですが、東京にいるのがだんだん苦しくなって、5月ぐらいに軽井沢に来て、11月までいて帰るという生活をします。

芳野 半年間も! その間、何をしているんですか。

御厨 なんとガーデニングなんです。彼はずっと日記を付けていて、中身はほとんど政治がらみなのですが、戦前のこの時期は、政治ではなくガーデニングに関する記述であふれかえるわけです。

現実政治に携われなくなって、やることがないわけでしょ。軽井沢で庭をつくろうと考えた。そこで、いろんな野草を集める。昭和30年代まで軽井沢にあったトロッコ列車に乗って、草津まで植物の買い付けにも行っています。

本も読むんだけど、精を出すのはもっぱらガーデニング。ある年はジャコウソウで立派な庭をつくり、次の年は生活のために野菜畑をつくる。池も掘って魚を入れたりもする。昭和15年からしばらく、彼の日記はそんなことで占められています。

芳野 政治に携われなくて温存されるエネルギーを、ガーデニングに向けていたんですね。

御厨貴さん=長野県軽井沢町(撮影:吉田貴文)

御厨貴さん=長野県軽井沢町(撮影:吉田貴文)御厨 ところが、昭和18(1943)年ぐらいになると、風向きが変わってきます。近衛文麿さんや吉田茂さんが時々訪れるようになるんです。近衛さんも軽井沢に別荘を持っていましたからね。

当時の軽井沢は、各国の外交団が集められ、外国語が飛び交う場所でした。重光葵や来栖三郎、終戦工作に奔走した東郷茂徳らといった外交官も、近所に住んでいました。この地で国際情勢を肌で感じながら、近衛さんらと日本の行方についての話をしていたのだと思います。

もちろん、当時は憲兵もいるし、特高もいた。だけど、東京から遠いこともあって、監視の目が緩いところがある。しかも軽井沢の家は塀がない。特高が家の門を見張っていても、庭伝いに相手の家に行けちゃう。さすがにそこまでは特高は入れませんから。

芳野 人目に触れずに、行き来ができたんですね。

御厨 そうだと思います。いずれにせよ、軽井沢で随分と会合をやったことは間違いないです。そういうことをしていた連中が、戦後になって山から下り、中央で頑張った。

芳野 鳩山さんは首相にもなりました。

御厨 ただ、鳩山さんの戦後は茨の道でもありました。軽井沢から上京し、日本自由党総裁になっていよいよ政権を担うという段になって、背景にはいろいろあったのでしょうが、戦前のちょっとした言葉じりを捉えられて公職追放になった。そこで軽井沢に舞い戻り、ガーデニングや農作業を再開しました。

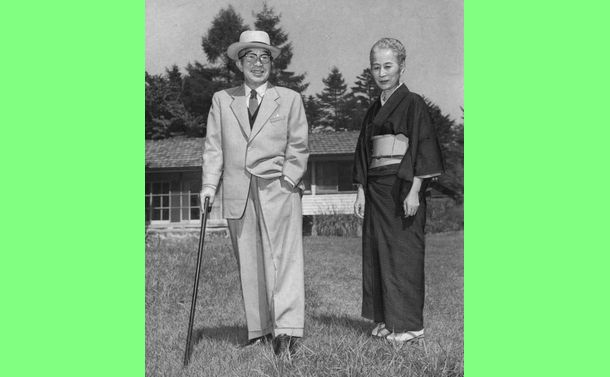

長野・軽井沢の鳩山一郎首相別邸の庭を散歩する鳩山一郎、薫子夫妻=1956年8月20日、長野県北佐久郡軽井沢町

長野・軽井沢の鳩山一郎首相別邸の庭を散歩する鳩山一郎、薫子夫妻=1956年8月20日、長野県北佐久郡軽井沢町

御厨 5年後に追放解除になりましたが、今度は脳溢血に襲われる。病苦をなんとか乗り越えて政界に復帰。1954年の末、ついに総理大臣になりました。ここで面白いのは、総理として夏は軽井沢で政務を執ると言い出したんです。こちらのほうが涼しいと。

彼や薫子夫人の日記を読んでいると、鳩山内閣の2年間、8月に軽井沢に来て9月の終わりまで東京に帰っていません。僕にすれば、えっ、日本の政治がそれで成り立ったのかと思うわけです。閣議があっても官邸に帰れませんからね。それでも鳩山さんは、首相官邸との間にホットラインがあるから事は足りると言った。

裏を返せば、それができるだけのゆとりというか、余裕があったのかもしれません。権力者が軽井沢にいるので、政界の有力者がひきもきらず鳩山の夏の館を訪れました、いわゆる「鳩山詣で」です。後に首相になった三木武夫、中曽根康弘も来ています。

与党だけではなく、左派社会党委員長の鈴木茂三郎も、新聞記者がいなくなった夕方、変装して鳩山邸を訪れています。保革対立の時代、東京から離れた軽井沢屋敷の効用と言えるかもしれません。

芳野 夏の間、軽井沢が政治にとって大事な場所になったわけですね。鳩山さんの後の総理たちはどうだったのでしょうか?

御厨 岸信介も池田勇人も軽井沢に別荘を持たなかった。ただ岸は熱海に、池田は箱根に別邸を構えていました。軽井沢の別荘を大いに活用した次の総理は佐藤栄作ですね。その後、田中角栄、三木武夫も別荘を持ちましたが、佐藤に次いでフルに使ったのは、なんといっても中曽根康弘です。

佐藤さんの場合、7年8カ月の在任期間中、ふだんは世田谷区代沢の本宅と鎌倉の別邸を使っていましたが、7月から9月になると軽井沢にやって来ました。さすがにずっとここにいるわけにいかないので、金曜の夜に入って月曜の朝に出るというスタイルでした。

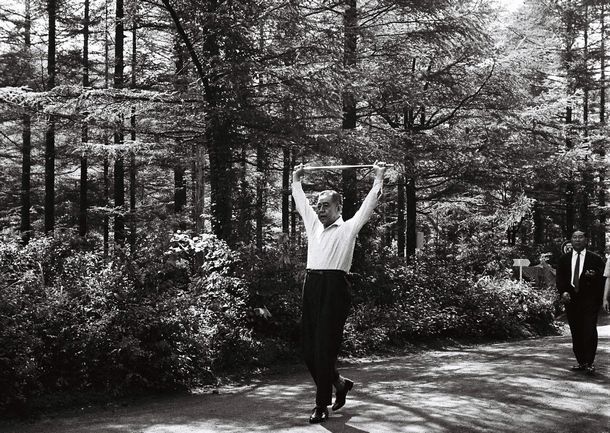

ステッキを手にカラマツ林の中の静かな道を散歩する佐藤栄作首相=1966年8月0日、長野県軽井沢町で

ステッキを手にカラマツ林の中の静かな道を散歩する佐藤栄作首相=1966年8月0日、長野県軽井沢町で

彼は、今の上皇夫妻が皇太子夫妻の頃、自分の別荘に呼んでパーティーも開いています。皇族との関係が深く、招待できる関係にあったんですね。今だと大騒ぎでしょうが、あの頃は「へえ、そんなもんだ」ぐらいな受け止めだった。そもそも軽井沢とはそういう場所という感じでした。

佐藤の軽井沢での日課はゴルフでしたが、有力な政治家や経済人も軽井沢の館に呼び、いろいろと話を聞いています。東京とは別の場所での面談に、意味を見いだしていたのでしょう。近くに別荘があった中曽根も、避暑に来た“ご挨拶”という体で訪れている。夏の館はまさしく千客万来で、社交の館としての役割を存分に果たしていました。

田中は首相就任の直前に、貴族院議長などをつとめた徳川圀順(くにゆき)の別荘を買い上げましたが、佐藤のように活用したという話はあまり聞きません。実利主義の彼からすると、どうしてこんな遠いところまで来なくてはならないのかと考えたのかもしれませんね。

御厨 大平正芳は、同郷で大蔵省の大先輩でもある津島寿一の別荘を借りますが、使っていた形跡はありません。彼にとっては、世田谷区瀬田の本宅が、実は同時に“別荘”だったんです。国会から近い文京区千駄木にあった本宅を、権力の座に近くなってから、中心から遠い瀬田に移したのですが、新聞記者たちは「どうしてあんな不便なところに住むのか」と嘆いたといいます。

当時も今と同じように、瀬田と都心との間を移動しようとすると、途中の高速道路が混んでけっこう時間がかかります。大平のような人からすると、そうした時間に読書をしたり、物事を考えたりして、“通勤”してきたのでしょう。

芳野 人柄がにじむようで面白いですね。

御厨 三木は鳩山総理の頃には別荘を持っていましたが、中曽根の別荘と同様、佐藤邸の近くにありました。軽井沢では彼らは“ご近所同士”だったわけですね。ちなみに、いわゆる「三角大福中」のなかで、福田赳夫だけは世田谷区野沢の自宅だけで、別邸は持っていませんでした。

こうして見ると、昭和の宰相は、それぞれの流儀で別荘を持ち、中心と周辺を行き来しながら、政治にかかわるというスタイルが目立つ気がします。中曽根になると、軽井沢の他にも別荘を持ち、うまく使っていました。

高村 中曽根さんでよく知られているのは、東京都西多摩郡日の出町にある「日の出山荘」ですね。レーガン米大統領を招いて、ホラ貝を吹いたりしていました。

御厨 そうですね。

別荘の日の出山荘でレーガン米大統領を前にホラ貝を吹く中曽根康弘首相=1983年11月11日、東京都日の出町(官邸報道室提供)

別荘の日の出山荘でレーガン米大統領を前にホラ貝を吹く中曽根康弘首相=1983年11月11日、東京都日の出町(官邸報道室提供)御厨 ただ、そんな具合に別荘を活用する政治というのは、中曽根さんあたりが最後ではないでしょうか。宮沢喜一も軽井沢に別荘を持っていましたが、明らかにスタイルが違う。

場所も、佐藤さんたちが住む “総理村”からは離れた新軽井沢のほうで、車が一台しか入れないようなところにある。新聞記者が車で来ても、お断りというわけです。自分は軽井沢に読書をしに来ているだから、誰にも邪魔されたくないということでしょう。

息子さんに案内で別荘を見せていただいたことがあります。ベッドにも書見台がありました。どこまでも個人の、自分が楽しむための別荘なんです。誰かを呼ぶとか、そこで政治をするとかいったことは全然、考えていないわけです。

吉田 宮沢さんと軽井沢と言えば、細川護熙さんが非自民連立政権の首相になった時、軽井沢で前首相だった宮沢さんと細川さんとの引き継ぎがおこなわれました。僕は首相官邸を担当していて、軽井沢まで取材に来たのを覚えています。

御厨 この「細川・宮沢軽井沢会談」は、昭和の政治から平成の政治への転換を象徴したシーンだったと思います。

あの時、細川さんは宮沢さんから政権を奪い取り、55年体制に終止符を打った。平成政治が目指した、政権交代のある政治に向けた第一歩でした。形の上では、二人は敵同士です。ところが、細川さんは政権を引きつぐにあたってご指導を賜りたいと申し出て、それを宮沢さんは受け、かなり突っ込んだ引き継ぎをした。新しい政治が始まるかもと思わせる光景でした。

くわえて、この時に「いかにも」と感じたのは、会談場所がホテル鹿島の森だったことです。細川さんも宮沢さんも軽井沢に別荘を持っているわけですよね。佐藤さんや中曽根さんだったら、自分の別荘で会談して、親しさを演出したかもしれません。でも、この二人はホテルでやった。

宮沢さんは別荘は個人の場と思っているし、細川さんもおそらく公的な営みを私的な空間に持ち込むのは嫌だった。二人の価値観が一致した結果だったと思います。昭和の政治家とは明らかにスタイルが違います。

その後、軽井沢での政治的なイベントは、せいぜい派閥やグループの研修会が開かれるぐらいで、あまり目立たなくなります。麻生太郎さんは軽井沢に別荘を持っていますが、そこを使って何かをする発想はない。民主党でここに別荘があるのは鳩山由紀夫さんぐらいでしょうが、歴史的な政権交代を果たして首相になったのが秋口で、翌6月には総辞職しているので、お祖父さんの鳩山一郎さんのように、夏の館を利用するということにはなりませんでした。

芳野 軽井沢政治の復活ならず。残念!(笑)

御厨 鳩山さんがもう少し長く総理をつとめていればどうなったか、ですが、これが軽井沢政治噺(ばなし)の「落ち」といったところでしょうか。

芳野 ここまでのお話を聞いて高村さん、いかがでしょうか。

高村 かつて、政治家が軽井沢に来て、時間的な余裕のなかで、人と交流したり、本を読んだりして、政治的な知見を深めていたという話をお聞きして思ったのは、うちの親父も軽井沢に来たら、じっくり本を読んでいたなということです。政治はもとより、歴史や経済に関するものが多かったですかね。

夏休みやゴールデンウィークなど、まとまった休みがとれる時には、孫も含めて家族が狭い部屋に集まってワイワイやっているなかで一人、本に目を通していました。政治家をやっていると、普段はなかなか読書をする時間はないものですが、中央から離れて精神的にも余裕があったので、「歴史から学ぶ」というのかな、本からいろいろと糧を得ていたのだと思いますね。

ただ、父の後を継いで政治家になった僕は、まだその域に達していない感じがします。ただ、僕だけではなく、政治家が今のように時間に追いまくられている状況で果たしていいのかとは思います。時間をかけて軽井沢まで来て、政治・経済の中心地ではない一種の余裕がある空間で、いろいろ考えながら物事を動かしてた時代とは、政治があまりにも変わってしまいました。

何か事が起きたとき、拙速に対応をするよりも、きちんと順を追ってやるべきことをやることが、政治にとって大切なケースは少なくないはずです。しかし、現状は少しでも対応が遅れると、メディアから一斉に袋叩きに遭います。くわえて、われわれ政治の世界の人間も、過去の経験からするとこうなるはずだ、こうでなくてはおかしいといった「先入観」に支配され、じっくり考えられなくなっています。

メディアと政治家双方のこうした傾向が、結果として政治から余裕を奪い、より良い対応ができる可能性を潰しているという気がしてなりません。

高村正大さん=長野県軽井沢町(撮影:吉田貴文)

高村正大さん=長野県軽井沢町(撮影:吉田貴文)芳野 大平さんの瀬田ではないですが、高村さんは国会や自民党本部から近い赤坂(東京都港区)の議員宿舎ではなく、23区の外の吉祥寺(東京都武蔵野市)に住み、自転車で通勤なさったりしています。赤坂の宿舎に住まれないのは、なぜ?

高村 特に深い意味はありません。祖父の代に東京に来て、父は武蔵野市で生まれ育ち、僕もそこで育ったというだけのことです。議員になれば宿舎には住めるのですが、同じ東京であれば、都心で住むより吉祥寺のほうがいいなと思ったんですね。大きな公園があったり動物園があったり、吉祥寺って田舎の匂いがするんですよ。それが自分にとって居心地がいいのでしょうね。

芳野 吉祥寺には、大学の先生や漫画家などクリエイティブな仕事をする人も多く住んでいます。都心からちょっと離れた場所ということも、関係しているかもしれない。常に仕事の中心にいて、そこに浸り切って成果を上げるのも一つのやり方でしょうが、ちょっと離れたところで仕事をするほうが成果が上がるということも、結構あるような気がします。

御厨 いい発想というものは、ちょっと離れた方が出ると私は思います。政治家だって、ずーっと永田町にいてごらんなさい。その場の感覚は鋭くなるだろうけど、外部で起きていることに、絶対に鈍くなります。政治という営みにおいては、永田町の外の空気を吸うのが絶対に大事なのであって、だからこそ、例えば軽井沢あたりまで、必ずしも軽井沢でなくてもいいかもしれませんが、中心からある程度離れたところに、時に移動するぐらいの余裕がないと、ダメだと思うんです。

御厨 政治から余裕が奪われているという高村さんの発言について言えば、スマホは明らかに政治家から余裕を奪っていると思います。今や、ほとんどの用事はスマホで済ますことができる。連絡がきたらすぐに出なきゃいけないし、みんな強迫神経症のようになっています。

高村 確かにそう。スマホは出ないと怒られますから。

御厨 以前、TBSで「時事放談」の司会をしていた頃、ゲストに招いた高齢の先生方もみなスマホを持っていて、電話がかかってきたら「ちょっと」といって出る。僕が「若い人ならともかく、先生のような大御所は、いちいち出なくてもいいじゃないですか」と聞くと、「君は政治家じゃないから分からない。政治家というのは、他の人がやっていたら気になるんだ。自分だけ情報に遅れたくないんだ」と言う。スマホにかかってきたら、手が自然に動くと言うんですね。

高村 政治家をしていると、情報がどんどん入っていないと、自分だけ取り残されているのではないかという恐怖感が確かにあります。ただ、例えば外遊なんかいって、1週間ぐらい情報から隔絶された世界にいたからといって、取り返しのつかないことになるかというと、実はそうではないんです。日々の動きについていかなければいけないという強迫観念に、知らぬ間に取り憑かれているせいかもしれませんね。

芳野 他の人のことが気になるのは、誰でも同じだとは思いますが、政治家は特にプレッシャーが強いのかもしれませんね。

高村 そうですね。たとえば人事はその最たるものです。人事の季節になると、今回は誰が政務官になった、副大臣になった、大臣になったという情報が乱れ飛び、政治家は皆、ドキドキするわけですよ。

でも、役職につくのがたとえ数年遅れても、ここぞという時にいい仕事して評価されたら、政治家として大成するケースは少なくない。逆に、早いうちに背伸びしていいポジションをとっちゃうと、そこで終わってしまう政治家は結構います。大臣も、なまじ早く経験すると、派閥のパーティー券のノルマが増えたりして大変らしいです。

鼎談する高村正大さん(左)、芳野まいさん(右)、御厨貴さん(後ろ向き)=長野県軽井沢町(撮影:吉田貴文)

鼎談する高村正大さん(左)、芳野まいさん(右)、御厨貴さん(後ろ向き)=長野県軽井沢町(撮影:吉田貴文)御厨 それは大変だね。政治家の余裕にからんで想起するのは、平成以降、政治家の“小話”がつまらなくなったということです。昭和の政治家は幾つもネタをもっていて、相手を見ながらそれを披露した。政治家も僕たち学者もメディアも、聞くだけで勉強になった。それがなくなりましたね。

今は、よしんば“小話”をしたところで、「それに意味があるんですか」「それって新しい情報なんですか」みたいに言われちゃう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください