一方的に禁止するのではなく、対話を

2022年12月08日

つい先日、ボールを駐車場の車に当ててしまい、叱責されている子どもたちのグループに出くわした。

子どもたちの数人は身体を震わせて泣いていた。筆者にとって衝撃だったのは、叱責している人物が車の持ち主ではなく、公衆ルールの観点から子どもグループを叱っているということだった。さらにいえば、その人物は幼い子どもを連れており、子育て中ということが一目瞭然であった。

「ボール遊びがうるさい」という事象は、全国各地で社会問題化している。先日も、長野県で児童福祉施設に隣接する公園が使用停止になり、大きな話題となっている。静かに暮らす権利を主張しているのは、主には退職後に自宅で過ごしているシニア世代かと思いきや、筆者の先日の出来事は、必ずしもそうではないという、問題の複雑さを示すものであった。

カタールでのW杯と、それにともなう選手の活躍は、サッカーの魅力を余すところなく伝えてくれた。たった一つの球を追いかけ、蹴り合う中で展開される華麗な技の数々は、サッカーファンでなくとも十分理解できた。

BearFotos/shutterstock

BearFotos/shutterstockこれを機に、サッカーをしたいと思った少年少女も少なくないだろう。しかし、本稿で述べるように、多くの地域ではサッカーをできる場所がないのである。もっといえば、本格的にサッカーをするためにはサッカークラブに入団し、指定の練習場所まで親が送り迎えすることになる。それほどまで、金銭的・時間的余裕のある家庭はどれほどあるだろう。日本ではサッカーはもはや「選ばれし者のスポーツ」と化しているのである。

本来、サッカーに代表されるようにボール遊びとは、基本的にはメンバーが何人いても遊べるという柔軟性と、ボールがどこへ飛んでいくか分からないという不確実性を兼ね備えている。ドッジボール、バスケットボール、バレーボール、その他の名もない遊び……。この柔軟性と不確実性が、今日まで子どもたちを惹きつけているのだろう。

ではなぜ子どもたちは「ボール遊びがうるさい」と注意されるのだろう。ボール遊び問題をざっと調べてみると、二つの問題が絡み合っていることがわかる。

一つには、子どもたちが公園に密集することで賑やかになり、それが「うるさい」とされること。もう一つは、公園で遊ばず、比較的車の少ない住宅地の道路で遊ぶことで、周囲からクレームが入るということ。

後者の場合は俗に「道路族」と呼ばれており、長時間道路を占拠することが反感を呼んでいるようだ。この二つの問題は表裏一体だと考えることができる。ちなみに、「道路族」への注意方法として、ネット検索で上位に来るのが「警察への通報と、学校への通報」である。自らは「クレーマー」となることを避けたいとい心理がにじみ出ている。

一方、公園は、公園として整備されているがゆえに、多様な年齢層の子どもたちが集まる。その結果、手狭な公園では遊びづらくなり、ちょうどよい道路に移っていくのだろう。また思春期とされる高学年になると、学年内・クラス内の人間関係も変化し、同じ場所で遊ぶグループも限定されたりする。たとえばA公園はAグループ、B公園はBグループというように。したがってこれは、学区内に公園がいくつかあるだけでは解決しない問題なのである。

ちなみに、小学生は安全のための学校ルールとして、子どもたちだけで遊ぶ場合は、学区内で遊ぶこととされている。したがって、条件のよい公園が他学区にあっても、子ども達だけで移動することは難しい。このように、ボール遊びをめぐる問題はいくつもの課題をはらんでいるのである。

アニメ「ドラえもん」を見ていると、羨ましい気持ちになるシーンがある。それは、キャラクターの集合場所が、「空き地」であるということだ。草の生えた空き地に、土管が何本か積まれており、そこに登ったり、寄りかかったりしながら、キャラクターは時間をつぶしている。

アニメの放送開始が1973年(日本テレビ系列)であるということを勘案すると、当時はこのような光景が街のあちこちにあったのだろう。今日でも空き地はあったとしても、「◯◯建設」の予定地で、ロープが張られ、入ろうという気持ちにさえならない。おそらく、当時は子どもグループごとに、異なる空き地を利用していたのではないかと想像する。

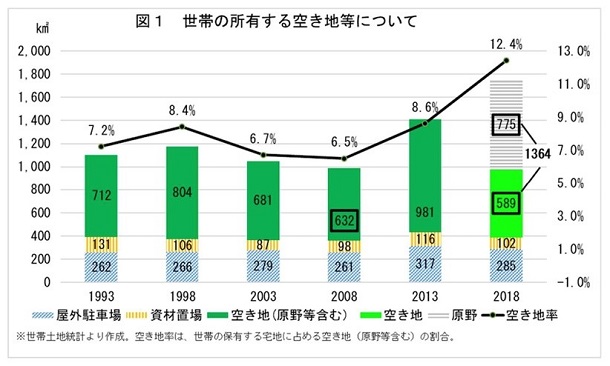

ところが、現在日本では空き地が増加しているという。

図1 総括主任研究官・田中和氏、研究官・福田昌代「増加する空き地の現状について」『国土交通政策研究所紀要』第 80 号, 2022 年, p. 29.

図1 総括主任研究官・田中和氏、研究官・福田昌代「増加する空き地の現状について」『国土交通政策研究所紀要』第 80 号, 2022 年, p. 29.この図からは、少子高齢化にともない、土地や建物の管理ができなくなり、「空き地」「原野」として放置されている状況が浮かび上がってくる。いわゆる「地方」ではこの状態が加速している。もちろん、ボール遊び問題という摩擦が生じているエリアと、空き地増加エリアが単純に一致するわけではないが、今後の地域社会で工夫しがいのあるテーマだろう。

yoshi0511/shutterstock

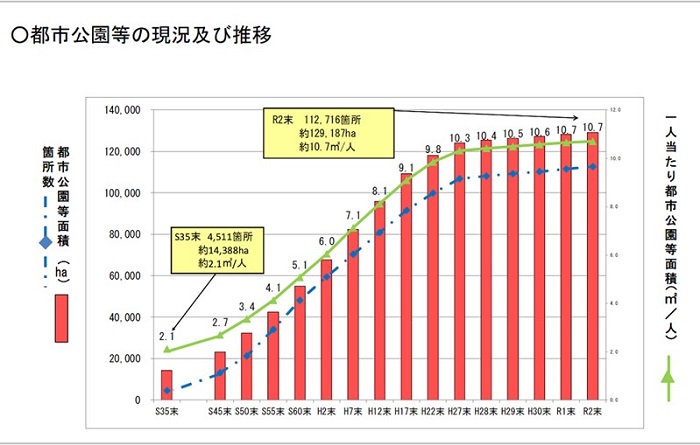

yoshi0511/shutterstockかつて子どもたちが、遊び場として明示されない場所で遊ぶことが可能だった時代から、公園への「囲い込み」が進み、さらには公園からの「追い出し」が始まっているのが現在である。次に、日本における公園のデータについて見てみよう。

図2 都市公園データベース「都市公園等整備の現況等」より (https://www.mlit.go.jp/crd/park/joho/database/t_kouen/index.html)

図2 都市公園データベース「都市公園等整備の現況等」より (https://www.mlit.go.jp/crd/park/joho/database/t_kouen/index.html) 図2を見る限り、一人当たりの都市公園面積は平成22年ごろまでは順調に伸びている ものの、それ以降は頭打ちとなっている。近年の急激な少子化を加味すると、子ども一人当たりの都市公園面積が増えている可能性もある。先述の空き地の増加と合わせて、可能性を探ってみたいデータである。

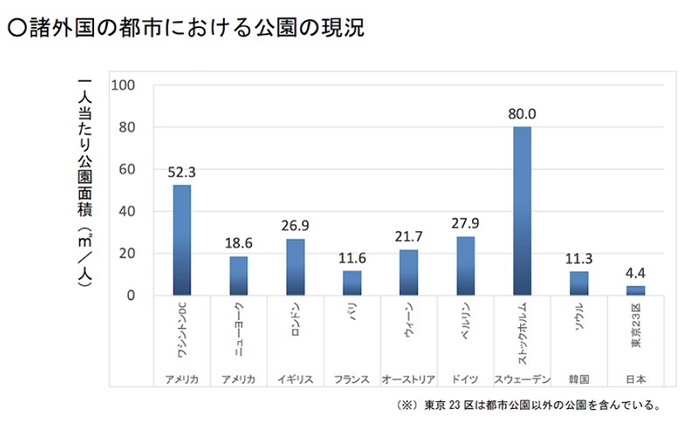

一方、国内のデータだけでなく、国際比較も重要な指標だ。

図3 都市公園データベース「都市公園等整備の現況等」より(出典同上)

図3 都市公園データベース「都市公園等整備の現況等」より(出典同上)この図3で明らかだが、東京23区は一人当たりの公園面積が、外国の有名都市と比べても圧倒的に少ない。筆者は都市計画の専門家ではないので言明を避けるが、これは 東京という都市の設計にあらかじめ公園が組み込まれていなかったのではないかとの印象を受ける。

たとえばニューヨーク中心部の多くを占めるセントラルパークは、歩いていて疲れるほどの広さである。広すぎて、ボールを蹴っていて叱られるというシチュエーションが存在しない。またセントラルパークで、芝生に寝っ転がる人々の姿からは、わたしたちのレクリエーションには自然が欠かせないことを思い起こさせてくれる。公園は、子どもの狭義の「発達」のためだけでなく、大人のゆとりのある生活にも欠かせないものなのである。

日本国内ではあまりその存在が知られていないが、「子どもの権利条約」(1989 年採択)を日本は批准している。「子どもの最善の利益」を追求することが高らかに謳われ、中でも第31条は子どもに関わる人々だけでなく、すべての子どもと大人に読んでほしい条文である。

第31条

1.締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。

2.締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する。

「レクリエーション」というと、日本語では単なる「余興」のようなイメージを持ってしまうが、子どもが遊びを通して生き生きとした自分を取り戻すことである。これが「権利」として定められているということは、生きていくために必要なものと認められているということである。ユニセフは第31条を次のように、子どもの言葉に訳している。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください