二分法と精神論による指導ではなく、「言葉の力」をこそ学ばせるべきだ

2022年12月10日

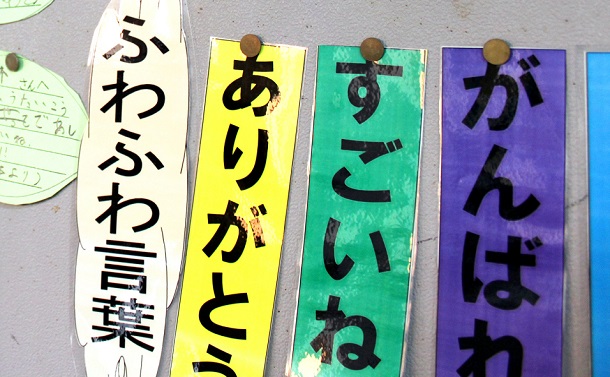

近年、みなさんは小学校に足を踏み入れたことがあるだろうか。壁という壁が標語で埋め尽くされ、目が回るような光景が広がっているのである。とりわけ、「ふわふわ言葉」と「チクチク言葉」の区分が頻繁に用いられ、筆者の調査では北海道から沖縄までの小学校で使われていることがわかった。「ふわふわ言葉で学校(クラス)をいっぱいにしよう」というように。

では、「ふわふわ言葉」と「チクチク言葉」とは何か。ずばり、自分(相手)を喜ばせる言葉と、自分(相手)を嫌な気持ちにさせる言葉のことである。主には道徳の時間に学習され、子どもたち同士のロールプレイングなども行われている。道徳教科書の指導用書にも登場し、副読本『心のノート』と併用されていることもある。

筆者が授業参観で初めてこれを目の当たりにしたとき、なんとも言えない不安感を抱いた。なぜなら言葉の意味というものは、すべて文脈に依存しているので、特定の言葉だけ使用禁止にすることが「道徳」性の発展にはつながらないと考えるからだ。ましてや、一つの言葉に一つの意味しかないかのように教えることは、子どもたちの読解力をも下げるだろう。

全国の小学校で広がりつつある「ふわふわ言葉」教育

全国の小学校で広がりつつある「ふわふわ言葉」教育たとえば人間の怒りには怒りの意味がある。それを「チクチク言葉」として封じられた場合、子どもたちが生きる上で必要な力を失ってしまうのではないか。たしかに子どもは安易に「死ね」「うざい」「キモい」などの言葉を口にする。それは、まだ語彙が少ないからであって、その「チクチク言葉」そのものを取り除いたところで、子どもがそれを発した根本的な背景は見えてこない。

また、言葉の意味も急速に変化する。筆者が子どもの頃は「やばい」が新種の若者言葉として問題視されていたが、時は移り、現在筆者の子どもたちは「えぐい」「えっぐ!」を頻用している。料理においては取り除かれるべき「えぐみ」を、(多くは肯定的な意味での)印象の強さに例えているのである。このように言葉とは、一対一の意味から絶えずすり抜け生まれ変わる、生き物のようである。

では、この「ふわふわ言葉」と「チクチク言葉」は、どこからやってきたのか。筆者の調査では、手塚郁恵氏(元教員でカウンセラー)の実践にインスピレーションを受けた、赤坂真二氏(元教員で上越教育大学教授/実務家教員)の書籍によって広がったと見られる。

興味深いことに、論文検索などでは「ふわふわ言葉」と「チクチク言葉」に関する学術論文を見つけることができず、あくまでも教育現場レベルの実践として大きな広がりを獲得しているようである。

赤坂氏の『友だちを「傷つけない言葉」の指導』(2008年)の大きな特徴は、「型からの指導」と「言霊主義」である。その内容を見てみよう。

社会で認められる個性とは、世の中のマナーやルールの範囲内で、発揮されるべきです。マナーやルールといった基本的なことを守った上で、オリジナリティを発揮すべきものだと思います。ルール、マナーを無視した個性的な言動は、単なる「奇行」です。(同上書, p. 23)

「世の中のマナーやルール」は、絶えず再点検されるべきものであるという法的な視点を一切欠いたまま、その範囲内で「認められる個性」とはいったいどのような個性なのか。要するに(著者である教員に)迷惑をかけない子どもを欲しているとしか思えない。さらに、その「型にはめる」指導は、ここまでエスカレートする。

今、学校は指導内容が多すぎて、いっぱいいっぱいの状態です。(…)[それに対して]スキルから、内面に迫る指導は、比較的時間がかかりません。まず、やらせてみて、それを子どもたちによいものだと感じ取らせて、実践化させるわけです。たとえば、感謝することの大切さ、必要性を教えてから、ありがとうと言わせるのではなく、まずありがとうと言わせてみて、その気持ちよさなどを味わせ、感謝することとはどういうことかを感じ取らせていく、というような働きかけです。(同上書, p. 23)

行為の是非や意味を論じずに、まず「やらせてみて(…)よいものだと感じ取らせて」という方針に関しては、これが「教育なのか」という思いを抱く。

1980年代に大流行した教育技術の「法則化運動」(現在のTOSS)も、子どもたちの成果を一定のレベルまで導くことに強い使命感を抱いていたわけだが、子どもたちの主体性を赤坂氏ほどには軽んじていなかったのではないか。ここで子どもたちが体験することになる「気持ちよさ」は、赤坂氏によって用意されたものであり、ここでも子どもは赤坂氏のテリトリー内の存在である。子どもたちが自分で問題を発見し、仲間と協力して、問題に迫っていくという姿は見られない。

加えて、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください