実在の人物名も登場するディストピア小説『中野正彦の昭和九十二年』出版中止騒動

2022年12月27日

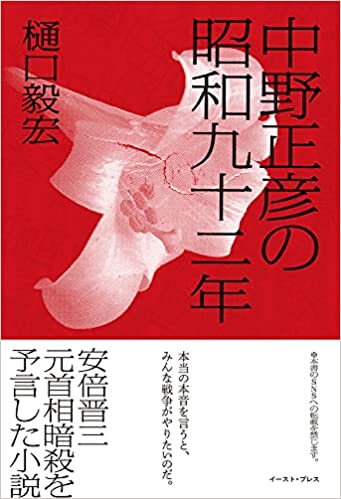

作家樋口毅宏氏の小説『中野正彦の昭和九十二年』(イースト・プレス社)が、発売前日になって出版社によって自主回収された。異例の事態である。

発売前日の回収ということは、すでに書店には配本されているタイミングだ。販売中止の連絡がすぐには反映されなかったのだろう、アマゾンや一部の出版社ではプレスリリースの後でもしばらくは購入することができた。(現在では売り切れ扱いである)

この小説を読むことができた人は他にもいる。もともとは『メルマ旬報』というウェブマガジン(2022年11月に閉鎖)で連載されていたからである。まさかその連載当時の読者は、このような事態になるとは全く想像していなかったのではないか。

この小説が回収されたのは、版元の「刊行にあたっての社内承認プロセスに不備」と短く説明されている。だが実際のところはどうなのだろうか。この出版中止/自主回収に至る、なんともいえない複雑で皮肉な事情をまとめていこう。

この小説の主人公は、いわゆる「ネトウヨ」である。その主人公が最後には安倍晋三暗殺を謀るまでに至るという物語である。

版元のイースト・プレスが回収対応した『中野正彦の昭和九十二年』

版元のイースト・プレスが回収対応した『中野正彦の昭和九十二年』実在のジャーナリストやメディア批判も途切れることがない。そして何よりも強烈なのは、在日韓国人・朝鮮人差別があからさまに表現されているというところだ。「差別は悪ではない」と主人公は語るぐらいだから、どんな描写やセリフがあるかは想像してほしい。

今は発売中止になったとはいえ今後のことを考え「ネタバレ」を出来うる限り避ける必要があるため、具体的なことは書けないのだが、この在日韓国人・朝鮮人差別が小説のクライマックスでは悲劇的な事態にまきこまれていく。

主人公は安倍晋三首相(連載当時の設定)のことを「お父さま」と呼ぶ。この描写からして「統一教会」を思わせるうえ、この主人公が安倍首相暗殺をもくろむ。そうなると、どうしてもこの7月にあった現実の安倍首相暗殺事件を元にしたと思われるだろうが、ウェブマガジンの連載時点ではこの事件は起きていなかったそうだ。だから書店にならぶ予定だった本書の帯のコピーは、「安倍首相暗殺事件を予言した小説」である。

本書には、さらに最後には日本に極右政権が生まれ。元政治家でタレントの某氏や右派的発言が目立つ政治評論家女史やらが入閣するなど、フィクションとしてもここまで書いていいのかというような近未来像が描かれてもいる。

さて、ここまで読んでいただいておわかりだろう。ようするに現在進行形の「ディストピア小説」なわけである。

右翼の男の一人称で語る人を殺めんとするこの小説に、私は大江健三郎の『セヴンティーン』と続編の『政治少年死す』を思い出さざるをえなかった。本書の露悪趣味的な性描写もあいまって、中上健次の『十九歳の地図』も想起した。

ようするに、どう読んでもネトウヨと呼ばれる存在の内面に入りながら、批判的に描写していくスタイルの小説である。在日韓国人・朝鮮人差別の醜悪かつ残酷な描写や表現も、「反差別」の意図を読みこなす共通理解がなければ読めないフィクションである。

ところが、この小説が突然問題視された。しかもそれが版元社内の編集部からなのである。

この本は差別描写や発言があるため発売するべきではない、というのがその主張だ。被差別当事者がなにも知らないでこれを読んだら心を傷つける恐れがある。また、差別扇動に使われる可能性が十分にあるというのだ。

だが、作者と版元の編集者は、これについて作者の意図するところは違うのは読んでもらえれば自明であると突っぱね、配本当日まで折衝が続いたが決裂した。この出版に反対する2名の編集者のうちひとりは、ついにTwitterでこの経緯を暴露し始め、編集者同士のLINEでのやりとりまでスクリーンショットで公開までした。このようなヘイト本を会社が容認するのは許させないということだ。

そのうちTwitterで暴露されたやりとりは、一部の反差別界隈のクラスターに拡散されはじめ、この時点で作品を読んでない人たちも加わり、さらに著者と版元と編集者に対する批判が広がっていった。たしかに、反対する編集者のTwitterだけを読んでいると、差別的なヘイト本を社内の反対にもかかわらず出版しようとする酷い話だと読めなくない。

さて、それではこの本は本当に「ヘイト本」であり、差別的であったのか。ここから、出版を申し入れた側と著者、そして版元からの情報をもとに、その主張がどのようなものであり、それが妥当なものなのか考えていこう。

このヘイト本と名指しされることになったディストピア小説『中野正彦の昭和九十二年』を私は発売中止決定前に入手していた。そして、これが差別的だとして出版中止に追い込まれそうになっているとの情報をもとに、急いで読んでみた。

その結論としては、本書は差別本でもなんでもなく、むしろ反差別本である。どのように読んだとしても、そうとしか読めない。

確かに差別表現やヘイトクライムシーンがこれでもかと出てくる。不快な表現であるし、ショッキングな描写も多数ある。しかし、これはフィクションである。しかも明確に反差別の意図があることは誰にでもわかるだろう。主人公のモノローグで綴られたフィクションが、むしろ主人公を批判的に描いていることなど、ドストエフスキーの昔から別に不思議なことではない。

念のため私は同書を、私の知人の反差別運動に関わる人たちに読んでもらって感想を聞くことにした。

最初に民団(在日本大韓民国民団)の職員で反差別運動にこれまで数多く関わってきた在日韓国人のK氏。私がこの本を読んでほしいと依頼し、ざっと内容を説明すると、最初は「読者を多数獲得すると、作者がどんな意図をもっていても、予想外の方向に行くことがあるから……」とやはり懸念していた。

しかし、最後まで読み切ったあとには笑顔でこう言った。「これが差別本なわけがない」。この倒錯した主人公の描写が「差別を助長する」というなら、文学作品の大部分は死滅するでしょうとのことだ。

もうひとり、反差別団体といえばこの人という人にも聞いてみた。CRAC(対レイシスト行動集団)の主催者で、元「しばき隊」の野間易通氏。読む前に、ざっと説明した段階では、フィクションなんだから問題ないんじゃないの?という反応だったが、読後の感想はこうだ。

「これを読んで怒るのは、ネトウヨじゃないですかね(笑) もろちん文章読めないやつ多いから、喜ぶやつも中にはいるかもしれないですけど。それ以外の層にとっては、『このままだと日本はこうなるだろう』 というリアリティを感じさせるものになっていて、そういう意味で不快といえば不快ですね」

この二人の感想で十分かもしれないが、私の見解も付け加えておこう。

仮に差別表現で、当事者(ここでは在日韓国人・朝鮮人)がショックをうけるというならば、反差別の意図で書かれた大方の小説も映画のフィクションはダメだろう。吉村昭の『関東大震災』もダメだ。被差別者の心の傷を与えるというならば、ホロコースト映画の『シンドラーのリスト』もダメ。アウシュビッツの悲惨なドキュメンタリーである映画『十三階段への道』など、もってのほかである。

アメリカのユダヤ人差別の暗部を描いた映画『紳士協定』も、黒人差別がこれ以上ないくらい露骨に出てくるテレビドラマ『ルーツ』もダメ、『ミシシッピーバーニング』も『ドゥ・ザ・ライト・シングス』も公開できないだろう。アメリカのネオナチを扱った映画『アメリカンヒストリーX』やイギリスの白人至上主義者の若者たちが登場するテレビドラマ『THIS IS ENGLAND』など言うに及ばない。

仮面ライダーシリーズの最新作『仮面ライダー BLACK SUN』は、なんと現代の反差別をテーマとした作品だ。新大久保を想像させるマイノリティ居住区に押し寄せるデモ隊まで舞台のひとつになっている。そして、そのマイノリティは実は見るもおぞましい「怪人」で、その怪人と人間との共存をめぐって物語が進む。この物語ではマイノリティを人間ならざるものと描いている。この作品設定も差別加担ということになってしまうだろう。

この本の出版中止を求めて抗議の声をあげたひとりはTwitterで本書を読んで次のようなことを書いている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください