自動車業界以外が本腰を入れて、投資回収モデル込みで推進を

2023年01月12日

日本語で専門ニュースを読む限りは、いまだ順調に進捗している自動運転への取り組み。コロナ禍の緊急事態宣言などの下で公開実験を実施できなかった日本政府による公道実証実験も大筋成功できた模様だ(*1)。

(*1)内閣府科学技術・イノベーション推進事務局プレスリリース「SIP第2期自動運転での東京臨海部実証実験の終了」(2022年12月27日)

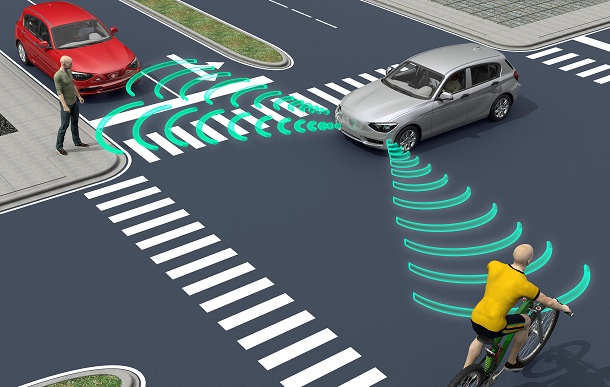

metamorworks/Shutterstock.com

metamorworks/Shutterstock.com

一方で2022年10月には、フォード社が完全自動運転を目指す開発プロジェクト「Argo AI」の活動終了を発表した。「2021年までにレベル4の自動運転(一定条件の下で完全自動運転を実現する状態)を実現予定であったが、状況が変わり、今後はレベル2(運転アシスト機能)~レベル3(運転者が常に構える必要のある自動運転)の社内開発にリソースを集中する」という。

この「Argo AI」に総額26億ドルを出資していたフォルクスワーゲン社は、同社傘下のアウディ社による完全自動運転開発プロジェクト「Artemis」を12月15日に停止する決議が確実視されると専門メディア各社が報じたが(*2、3)、12月末現在、公式声明で確認できていない。報道をまとめると、「2024年に実現予定だったレベル4の自動運転乗用車はソフトウェア開発の無期延期という形で放棄され、今後は商用車部門で自動運転開発を継続するものの、具体的な実用化時期は明らかではない」という。

(*2) WIRED「自動運転技術の独自開発を“断念”したフォードとVWが進む道」Aarian Marshall、2022年10月31日

(*3) AUTOCAR NEWS「VW Group software shuffle could end Audi Artemis project」Charlie Martin、2022年12月5日

今後多少の事態の変化があったとしても、完全自動運転の開発を中断・放棄する経営判断の背景は、そう変わりそうもない。コロナ禍とウクライナ戦争を契機とする材料・部品の不足とエネルギー価格高騰によって、自動車産業を取り巻く環境とそれに対する投資家の見方が大きく変わった。長期的かつ市場規模の見えない開発への投資を継続する余裕はなくなりつつある。それは自動運転に限らず、自動車産業の全分野、さらには全産業分野に当てはまることではある。

では、「量産規模でのレベル4自動運転の実用化は当初から技術的に厳しいと見られていた」とさらりと語られている完全自動運転は、なぜ自動車産業各社の精緻な経営計画の中で当初のスケジュールから大きく逸脱することになったのか。それはこの10年強積み上げられてきた、自動運転に対する“勘違い”積み上げの歴史、と言わざるを得ない。

posteriori/Shutterstock.com

posteriori/Shutterstock.comそもそも完全自動運転は、自動車とカメラとセンサーの仕事ではない。道路と電波とデジタル地図の仕事だ。そこに市場競争は、むしろあってはならない。そのことは拙稿『“全自動車”はGoogle Carのように簡単ではない』(2013年9月13日)を含めて『論座』だけでも再三述べてきた。

およそ世に「ネットワーク」と「個別運用」という2つの性質を持つものすべて、具体的には電気・ガス・水道、通信・放送、航空・船舶・鉄道、あるいは中央と地方の組織(行政、企業など)すらも、共通している課題は「ネットワーク管理と個別管理のバランス」「標準化領域と競争領域のバランス」にある。

取り扱う商品・サービスの本来的に持つ安全性や危険性、標準化の必要度合い、市場の大きさなどによって、個別運用すなわち末端側の市場に選択・競争の余地があるか否かが分かれている。それが例えば、消費財が花開いた家電市場と、限られたメーカーしか参入できていないガス機器市場の違いと言えるし、ITについて言えば市場価値として通信回線速度が重視された時代と端末の処理速度が重視された時代とが繰り返し、その都度ビジネスモデルが試行錯誤されてきたとも言える。この点、詳述は割愛する。

そうした共通課題を抱える分野の一つとして、自動車交通も存在する。しかも道路ネットワークと自動車の個別運用の2つの「バランス」によって自動運転が成立するわけではない。道路交通安全という絶対的な“サービス”があり、道路と自動車双方に「自動車以外に道路上を動くもの」「道路ネットワークの管理・制御状態」「それらすべてに別々の目的と意思があること」が自動運転の条件設定を複雑にしている。

一部自動運転を実現している鉄道になぞらえていえば、線路の管理者と車両の管理者は同一、車両運用にかかわるのは免許保有者も含めた職業集団、車両同士が到着の前後を争うことなど絶対になく、運転手や車掌には外部から大量の情報や命令が入り、事故のほとんどはホームや踏切など“鉄道車両以外との接点”でしか起きない。その結果、車両同士の事故は、一度起これば大事故ではあるが頻度は極めて低い。現在に至る自動車交通はこれと何もかも前提条件が異なる。

そして有史以来、自動車メーカーが市場に提供してきたのは車両の販売、せいぜい事故・故障時の維持管理サービスであって、運転制御自体をサービスとして提供したことはない。当然、自動車を購入する側もそうした便益の享受や対価の支払いをしたことがない。自動車が買い切り型の消費財として世に出てしまった歴史の中で、車両の安全性向上や大気汚染防止の機能はその都度強化され、対応するソフトウェアもその都度進歩してきた。

しかし「社会の基盤となるネットワークサービス」の「デバイス」として運転制御を機能させるミッションは、自動車に搭載されたハードウェア・ソフトウェアだけで完結するはずがないことは、少し考えれば誰でもわかることだ。

その他技術面、制度面、市場面など論じればきりがないが、要するに自動車だけで自動運転ができるはずがないこと、その自動車の機能は安全と利便性を両立する「ネットワークサービス」の一部に過ぎないこと、自動車メーカー間で市場競争性を帯びる性質のことではないこと、それらを自動車メーカーは十分にわかっている。その上で自動運転の開発投資を進め、道路インフラ側の投資可能性も含めて行政=道路交通管理者と連携してきたはずだ。完全自動運転とは公共インフラ投資であることを専門報道もある程度理解して発信してきたはずだ。

実証実験で、地図データをもとに走る自動運転車両=2022年2月10日、愛知県長久手市

実証実験で、地図データをもとに走る自動運転車両=2022年2月10日、愛知県長久手市自動車産業を金融ゲームの対象と考えてきた人々は、おそらくこれを理解できていない。理解できていれば投資の対象は自動車産業とはならないからだ。本当に自動運転を実現して投資を回収したいならば、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください