控訴審判決は「長期評価に信頼性がない」とは言っていない

2023年01月31日

2022年7月13日、原発事故被害者の東電の株主48人が、旧経営陣5人に対し、津波対策を怠り、原発事故が起きたために廃炉作業や避難者への賠償などで会社が多額の損害を被ったとして、東電旧経営陣に対して提起した「株主代表訴訟」に対する一審判決が言い渡され、東京地裁は、巨大津波を予見できたのに対策(原発建屋などの水密化、内部に水が流入しない対策)を先送りして事故を招いたと認定。取締役としての注意義務を怠ったとして、勝俣恒久元会長と清水正孝元社長、武黒一郎元副社長、それに武藤栄元副社長の4人に対し、連帯して13兆3210億円を支払うよう命じた(以下、「代表訴訟判決」)。

通常、個人より高額になるはずの会社への賠償額を含めても、世界最高額になると思われるような莫大な金額だ(これまで裁判上の手続きにおいて一度に確定した賠償の最高額は、英石油大手BPが2010年4月にメキシコ湾で起こした大規模原油流出事故の、BPと沿岸政府・自治体との訴訟和解賠償金としての総額が208億ドル[約2兆5000億円]と推測されている)。

この判決に対しては、「現実離れした賠償額に驚く」(読売「社説」)、「またもや司法の大迷走だ」(産経「主張」)など批判的な報道がある一方、「断罪された無責任経営」(朝日「社説」)では、「事実を踏まえた説得力のある指摘だ。最高裁の判断は早晩見直されなければならない」、「甘い津波対策への叱責」(東京「社説」)では、「後世に残る名判決」と絶賛するなど、マスコミの評価はみごとに真っ二つに割れていた。

この代表訴訟判決の約半年後、2023年1月18日、同じ福島第一原発事故をめぐり、東京電力の会長だった勝俣恒久氏と副社長だった武黒一郎氏、武藤栄氏の旧経営陣3人が、原発の敷地の高さ(海抜10メートル)を上回る津波を予測できたのに対策を怠り、原発からの放射能漏れ事故の発生で避難を余儀なくされた福島県大熊町双葉病院の入院患者ら44人を死亡、13人を負傷させたとして、業務上過失致死傷の罪で検察審査会の議決により起訴された裁判の控訴審判決が言い渡された。

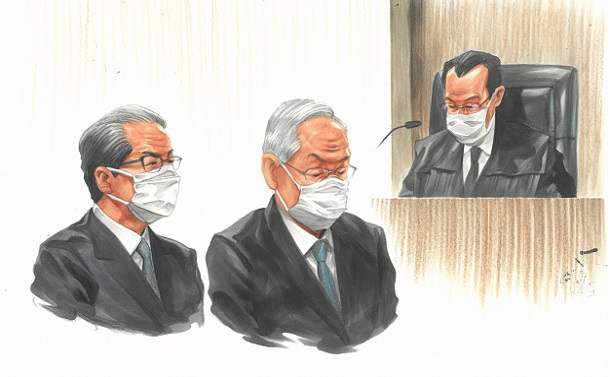

東京高裁の判決を聞く東京電力の武黒一郎・元副社長(左)と武藤栄・元副社長=2023年1月18日、東京高裁、絵と構成・小柳景義

東京高裁の判決を聞く東京電力の武黒一郎・元副社長(左)と武藤栄・元副社長=2023年1月18日、東京高裁、絵と構成・小柳景義 旧経営陣の善管注意義務違反を認めた代表訴訟判決を評価する原発事故の被害者や一部のマスコミからは、事故の予見可能性を否定した刑事の1審判決の判断が、民事の代表訴訟判決で覆されたものと受け止め、刑事事件の控訴審が一審とは異なる判断を行うことを期待する声もあった。

しかし、東京高等裁判所の判決は「控訴棄却」、1審に続いて3人全員に無罪を言い渡した(以下、「刑事控訴審判決」)。

「被告人らに、本件発電所を停止すべき義務に応じる予見可能性を負わせることのできる事情が存在したという証明は不十分」と判示して、業務上過失致死傷罪の成立を否定したものだった。

従来の業務上過失致死傷罪の実務・判例からすれば、想定通りと言える刑事控訴審判決に対して、代表訴訟判決を評価していた側も、批判していた側も、刑事控訴審判決が、代表訴訟判決と相反する判断を示し、同判決が否定されたかのように捉える論調が大部分だった。

産経新聞は、【長期評価の信頼性認めず 東電強制起訴 民事とは逆の結論】と題する記事で、

旧経営陣に13兆円余りの損害賠償を命じた民事訴訟の判決とは対照的な結果。個人の刑事責任を追及する難しさが、改めて浮き彫りになった。

とした上、

株主代表訴訟の判決は「検討を依頼後、なんら津波対策をとらなかったことは不合理で許されない」と指弾。一方、今回の控訴審判決は「武藤元副社長の指示は不合理とはいえず、その後に巨大津波が襲来する現実的な可能性を認識する契機が(旧経営陣に)あったとは認められない」とした。

などと両判決の判断の違いを強調した。

代表訴訟判決を評価していた東京新聞も、【ほぼ同じ証拠と争点なのに…旧東電経営陣の責任を問う訴訟の判決が民事と刑事で正反対になった背景】と題する記事で、

株主代表訴訟東京地裁判決は「適切な議論を経て一定の理学的根拠を示しており、相応の科学的信頼性があった」と認め、対策を先送りした旧経営陣の過失を認めた。

これに対し、今回の判決は、長期評価の信頼性を否定。「敷地の高さを超える津波が襲来する現実的な可能性を認識させるような情報だったとは認められない」と判断した。

などと、長期評価の信頼性についての判断の違いを強調している。

しかし、このよう見方は、同じ原発事故についての東電旧経営陣の「責任」について、代表訴訟判決が肯定し、刑事控訴審判決は否定したことの理由の重要な点を見過ごしており、その違いを的確にとらえたものとは言い難い。

代表訴訟判決と刑事控訴審判決とで、東京電力旧経営陣の「責任」についての判断が分かれた最大の原因は、原子力事業者に無過失・無限責任が集中する「原子力損害をめぐる損害賠償の法制度」自体にある。それは、13兆円という異常な金額の賠償を個人に対して命ずる判決が出されたことの背景にもなっている。

2011年の東京電力福島第一原発の事故以来、歴代首相は原発の新増設を認めず、電力発電に占める原発依存度は可能な限り低減させる政策を貫いてきた。

ところが、岸田文雄首相は、ロシアのウクライナ侵攻で発生した石油や天然ガスの供給不安をエネルギー危機と捉え、「原子力規制委員会による設置許可審査を経たものの、稼働していない7基の原子力発電プラントの再稼働へ向け、国が前面に立つ」「既設原子力発電プラントを最大限活用するため、稼働期間の延長を検討する」「新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発/建設を検討する」などの方針を打ち出している。

しかし、福島原発事故の背景に、原子力事業者だけに責任を負わせる原賠法の異常な法的枠組みと、その下での原発の運営における「ガバナンス不在」の実態があったことを見過ごしてはならない。

本稿では、東京電力旧経営陣に対して「異常な金額の賠償命令判決」が出されたことに続き、刑事事件については、責任を否定する判決が出され、「責任」についての判断が分かれたことの原因が、マスコミの論調にあるような「刑事」と「民事」の一般的な立証のレベルの違いや、刑事処罰のための事実認定の厳格さというより、原子力事業者に無過失・無限責任を負わせる現行制度自体にあること、そのような「原賠法の特異な法的枠組み」が電力会社の「ガバナンス不在」を招いていること、そのような法制度のまま原発政策の積極方向への転換を行うことに重大な問題があることについて、順次述べていきたい。

刑事控訴審判決と代表訴訟判決とで、「責任」について判断が分かれたことについて、マスコミの報道では、概ね以下のようにとらえられている。

(1)「刑事」と「民事」の一般的な相違によるもの、刑事は、国家の刑罰権の発動なので、厳格な立証が必要とされるが、民事は、どちらの主張・立証が相対的に正しいかという「主張・証拠の優越」で判断される。

(2)2002年に国が公表した地震予測の「長期評価」による津波予測の信頼性について、代表訴訟判決は肯定、刑事控訴審判決は否定と、判断が分かれた。

(3)運転停止以外に事故を回避する措置があったかについて、代表訴訟判決は、原発建屋などの浸水防止策によって電源設備の浸水を防いだり、重大事態に至ることを避けられた可能性も十分にあったとしたが、刑事控訴審判決は、この点を否定した。

まず、(1)について言えば、代表訴訟判決は、原告の株主自身が利益を得られるわけではなく、取締役の任務懈怠という「法的責任」を追及し、会社に対する賠償を求めた訴訟で、その「責任」を肯定したものだ。原被告間の債権債務をめぐる給付訴訟等の一般的な民事訴訟とは異なる。「証拠や主張のどちらに真実性があるかを判断する民事訴訟」と同視すべきではない。

代表訴訟判決で賠償が命じられた約13兆円は、個人で支払可能な限度を遥かに超えており、判決が確定すれば、被告らの破産は不可避である。一方、業務上過失致死傷罪の刑事事件で問われたのは、介護老人保健施設や老人病院に入院していた寝たきりの患者や自力で歩行できない患者が長時間にわたる搬送及び待機等を伴う避難を余儀なくされた結果の死亡や、水素爆発に伴う瓦礫への接触で負傷したという「人の死傷」に対する責任だ。

双葉病院の敷地には、原発事故後に入院患者を避難させるため外に運び出されたベッドがそのまま残されていた=2011年11月16日、福島県大熊町

双葉病院の敷地には、原発事故後に入院患者を避難させるため外に運び出されたベッドがそのまま残されていた=2011年11月16日、福島県大熊町 代表訴訟で命じられた約13兆円という巨額の損害賠償が、原発事故によって避難を強いられた膨大な被災者、今も避難生活を余儀なくされている被災者の苦難に相当するものであり、言わば、原発事故全体の責任を問うものであるのに対して、刑事事件で問われたのは、原発事故によって発生した被害のうちのごく僅かな部分に過ぎない。仮に有罪になった場合の量刑としても、執行猶予になる可能性も相当程度あり、代表訴訟判決での巨額損害賠償が確実に個人破産の結果を招くのと、どちらが重いかは、軽々には判断できないのである。

(2)の長期評価の信頼性についての判断の違いについては、両判決の判断の視点に大きな違いがあることが看過されているように思われる。

代表訴訟判決の判断の枠組みは、以下のようなものである。

まず、原子力発電所を設置、運転する原子力事業者には、最新の科学的、専門技術的知見に基づいてく過酷事故を万が一にも防止すべき社会的ないし公益的義務があること、原子力損害の賠償に関する法律 (原賠法)が原子力損害について原子力事業者の無過失責任を定めていることなどを指摘し、その上で、原子力事業者である東京電力の取締役の善管注意義務違反についての一般論として、

東京電力の取締役であった被告らが、最新の科学的、専門技術的知見に基づく予見対象津波により福島第一原発の安全性が損なわれ、これにより過酷事故が発生するおそれがあることを認識し、又は認識し得た場合において、当該過酷事故を防止するために必要な措置を講ずるよう指示等をしなかったと評価できるときには、東京電力に対し、取締役としての善管注意義務に違反する任務懈怠があったといえる。

と述べ、「長期評価」が、そのような「任務懈怠」の根拠となり得るのか、という観点から評価し、

長期評価の見解は、海溝型分科会における、過去の被害地震や文献等を踏まえた上での委員間の活発な議論において、異論を踏まえながら意見が集約されていき、慶長三陸地震、延宝房総沖地震及び明治三陸地震の3つの地震を日本海溝沿い領域で発生した津波地震とすること、三陸沖北部から房総沖までの日本海溝沿いを一つの領域とすること、このような地震が同領域のどこでも発生し得ることについて、その後の長期評価部会及び地震調査委員会での議論を経て、反対意見もなく了承されたのであるから、地震や津波の専門家による適切な議論を経た上で合意できる範囲が承認されたものといえる。

そのような審議過程を経て取りまとめられた長期評価の見解は、一研究者の論文等において示された知見と同視し得ないことは明らかであり、この点からも、一定のオーソライズがされた、相応の科学的信頼性を有するものであつた。

と述べて、その信頼性を認めた上、

長期評価の見解は、一定のオーソライズがされた相応の科学的信頼性を有する知見であつたから、理学的に見て著しく不合理であるなどの特段の事情のない限り、相応の科学的信頼性を有する知見として、原子力発電所を設置、運転する会社の取締役において、当該知見に基づく津波対策を講ずることを義務付けられる。

として、被告らには「長期評価の知見に基づく津波対策」を講じる義務があったとし、

何らの津波対策に着手することなく放置する本件不作為の判断は、相応の科学的信頼性を有する長期評価の見解及び明治三陸試計算結果を踏まえた津波への安全対策を何ら行わず、津波対策の先送りをしたものと評価すべきであり、著しく不合理であって許されるものではない。

と判示して、東電旧経営陣の任務懈怠を認めている。

一方、今回の控訴審判決は、長期評価について、以下のように判示している。

本件発電所の10メートル盤を超える津波が襲来するという現実的な可能性を認識させるような性質を備えた情報であったとは認められず、直ちにこれに基づく対策を義務付けられるような波源モデルを提示すると受け止めなければならないといえるほどに具体性や根拠を伴うものであった、という証明は不十分である。

津波が襲来し電源喪失の事態に至ることについて、「現実的な可能性」があったことを具体的に認識できていたことが「予見可能性」の要件になるとの前提で、長期評価が、実際に発生した大津波の「波源モデル」を提示し、「現実に、そのような大津波が起きることの危険性」の認識の根拠になるような性格のものだったかどうかを問題にし、それを否定している。

自らの作為・不作為によって具体的にどのような事象が発生して「人の死傷」が生じるのかについて認識が必要だという、従来の判例・実務がとってきた「具体的予見可能性説」に従って判断したものだ。

各種の公害、薬害など「未知の危険」が問題となる事件において一部で主張されている、「不安感ないし危倶感、あるいはそれを抱くべき状況があれば、予見可能性は充足される」とする「危惧感説」を否定したもので、刑事実務的には常識的な判断だと言える。

この点、上記のとおり、代表訴訟判決は、長期評価が、「一定のオーソライズがされた相応の科学的信頼性を有する知見」だとして、それが示されている以上、何らかの津波対策を講じる義務があったとしているのとは、視点が異なる。この点が、「長期評価の信頼性」自体についての見解の相違ではないことについて、刑事控訴審判決は、次のように説明している。

原判決(刑事第一審)が長期評価の信頼性について論じている趣旨は、わが国有数の専門家が審議の上で出した結論に信用が置けないということではなく、その内容が結果の予見を義務付け、これによらなければ業務上過失致死罪が成立するというに足りるまでの十分な根拠等を伴うような性質の情報であったということについて、合理的な疑いを超える証明がなされたと言えるかどうかについての判断である。

つまり、刑事控訴審判決は、「長期評価に信頼性がない」と言っているのではなく、業務上過失致死罪の「予見可能性」を根拠づける「十分な根拠等を伴うような性質の情報との立証はされていない」と述べているだけである。同判決が、敢えてこの点に言及しているのは、代表訴訟判決の長期評価の信頼性の判断と異なった判断を示したように誤解されないようにとの配慮によるものであろう。

このように考えると、上記(2)のように、「長期評価の信頼性」について、代表訴訟判決は肯定、刑事控訴審判決は否定と判断が分かれたと見るのは、刑事控訴審判決の判示からしても、適切とは言い難い。

運転停止以外の措置で事故回避が可能だった否かという、上記(3)の点は、「結果回避可能性」に関する事情であり、少なくとも、予見可能性を否定している刑事控訴審判決にとっては、本来は不要な論点である(結果回避可能性は、予見可能な「結果」について問題になる)。

刑事控訴審判決がその点について敢えて言及しているのは、「本件発電所の運転停止措置を講じるべき義務」に関して、以下のように判示していることと関係しているものと思われる。

原子力事業者にとって運転そのものを停止する措置は、事故防止のための回避策として重い選択であって、そのような回避措置に応じた予見可能性・予見義務もそれなりに高いものが要求されるというべきである。電力事業者は、市民にとって最重要ともいえるインフラを支え、法律上の電力供給義務を負っていて、漠然とした理由に基づいて本件発電所の運転を停止することはできない立場にある。

つまり、運転そのものを停止する事故回避措置を行うのはハードルが高いということを、回避措置に応じた予見可能性・予見義務を認めるための「予見」のレベルが「高い」、つまり、事故発生について「具体的で現実的な認識を伴う予見が要求される」ことの理由としているのである。

これは、本件で「予見可能性」を否定し、業務上過失致死傷罪の成立を否定する論理の一つとして、「運転停止による結果回避の困難性」を持ち出したものだと考えられるが、それを前提にすると、「運転停止以外の措置による結果回避の可能性」が仮にあった場合は、上記論理が否定され、予見可能性についての「高いハードル」が否定されることになる。そこで、「運転停止以外の措置による結果回避の可能性」にも敢えて言及し、これを否定しているものと思われる。

それは、代表訴訟判決が、「本件発電所の運転停止」以外の方法による事故の回避の可能性を肯定していることを意識したものと考えられる。

代表訴訟判決は、被告らの任務懈怠がなく、「福島第一原発1~4号機に明治三陸試計算結果と同様の津波が襲来することを想定し、これによりSBO(全交流電源喪失)及び主な直流電源喪失となることを防止する対策を速やかに講ずるよう指示等していた場合」について、

原子力・立地本部内の担当部署において、①防潮堤の建設、②主要建屋及び重要機器室の水密化、③非常用電源設備の高所設置、④可搬式機材の高所配備、⑤原子炉の―時停止の各措置が行われ、これらの措置により本件事故を防止することができたか否か

及び、

着想して実施することを期待し得た措置であつたか、本件事故の発生の防止に資するものであつたか、本件津波の襲来時までに講ずることが時間的に可能であったか

という観点から詳細に検討している。そして、

東京電力の担当部署にとつて、 10m盤を超える高さの津波が襲来することを前提とした場合に速やかに実施可能な津波対策として、主要建屋や重要機器室の水密化を容易に着想して実施し得た。

として「水密化の着想による実施」の可能性を肯定し、

被告らの指示等があれば、福島第一原発1号機~4号機において講じられたと考えられる建屋及び重要機器室の水密化の措置(本件水密化措置)は、建屋の水密化自体でも、本件津波の浸本を防ぐに十分であった上、仮に建屋に浸水したとしても、重要機器室の水密化によって浸水を阻むという多層的な津波対策となっていたことからすれば、本件津波による電源設備の浸水を防ぐことができる可能性が十分にあった。

仮に、津波の挙動や漂流物等による建屋等の損壊等により、一部の電源設備が浸水するような事態が生じ得たとしても、電源融通による交流電源供給も可能であったから、一部に浸水が生じた場合を想定した運用面での一定の措置が行われていたであろうことも考慮すれば、これによる相応の対処により、重大事態に至ることを避けられた可能性は十分にあった。

との結論を示して、4人それぞれの任務懈怠の時点から津波の襲来時までに水密化措置を講じることで事故が回避できていた可能性が高いとして、任務懈怠と会社の損害との因果関係を認めている。

東電株主代表訴訟の東京地裁判決で勝訴し、喜ぶ原告や弁護士ら=2022年7月13日、東京都千代田区

東電株主代表訴訟の東京地裁判決で勝訴し、喜ぶ原告や弁護士ら=2022年7月13日、東京都千代田区刑事控訴審判決は、「運転停止以外の方法による事故の回避が可能だった」とする指定弁護士の主張について、

事後的に得られた情報や知見を前提にしているとしか解せず、被告人らの責任を論じる上で採用できない。

として否定した上、

それまでに得られていた試算等に基づいて水密化等の対策が講じられていたとしても本件地震等に伴う大きな差異にもかかわらず対策が奏功したことを裏付ける証拠はない。

因果の概略を抑えた一連の経緯の概略を想定し、これにすべて重大な影響を被ることなく対応を完遂できるような対策の整備を現実的に可能とさせる対策・技術が整っていたという証明はない。

などとして、結果回避の可能性を(証拠上)否定している。

しかし、この点についての刑事控訴審判決は「傍論」であり、判決の結論に直接影響するものではない。予見可能性について高いハードルで判断したことの合理性を強調するために、「運転停止による結果回避の困難性」を持ち出したが、それによって、「結果回避可能性」が「予見可能性」に逆流する(本来、結果回避についての判断は、予見可能性の肯定を前提にするものであり、「逆流」するものではない)ことにならないよう、代表訴訟判決が肯定した「運転停止による結果回避の可能性」を刑事事件では立証されていない、として否定しようとしたものだと思われる。

しかし、この点についての代表訴訟判決の判断は、複数の「運転停止以外の事故回避阻止」について、詳細な検討を行った上、水密化によって事故が回避できた「可能性」を否定しているものであり、刑事控訴審判決の「傍論」は、その「可能性」の判断を否定しているものではない。

この点は、両判決の判断が異なっている点であることは確かだが、刑事控訴審判決によって代表訴訟判決の判断が否定されたと見るべきとは言えない。

以上のとおり、原発事故についての東電旧経営陣の「責任」について、代表訴訟判決が肯定し、刑事控訴審判決が否定したことについて、「刑事」と「民事」の一般的な立証のレベルの違いや、長期評価の信頼性についての判断の違いによるもののようなマスコミの論調は、的確なものとは言い難い。

では、この判断の違いをどうとらえるべきであろうか。

本件では、10mの高さの敷地を超える津波が襲来し、その津波が同発電所の非常用電源設備等があるタービン建屋等へ浸入することなどによって発電所の電源が失われ、非常用電源設備や冷却設備等の機能が喪失し、原子炉の炉心に損傷を与え水素爆発が発生したことによって、原子力事業者の東京電力に膨大な損害が発生し、他方で、寝たきり老人が避難の途中で亡くなるなどした「人の死傷」の結果が生じたというものだ。

そのような結果を招いた原発事故の発生が予見可能であったのか、という点が問題になることは、業務上過失致死傷罪でも、取締役の任務懈怠についても同様である。

問題は、その「予見」のレベルだ。

刑事控訴審判決は、津波が襲来し電源喪失の事態に至ることについて、「現実的な可能性があったことを具体的に認識できていたこと」が業務上過失致死傷罪の「予見可能性」の要件になるとした上、「長期評価」は、そのような10メートル盤を超える津波が襲来するという現実的な可能性を認識させるような性質を備えた情報であったとは認められないとして、予見可能性を否定した。

一方、代表訴訟判決で問われた任務懈怠は、東京電力という株式会社の取締役という、会社から経営を委任される立場として、実質的所有者である株主の利益を追求するため、必要な注意をもって委任事務を処理する義務、つまり会社に損害を与えることを防止するための取締役としての義務に違反したことだ。

本件では、過酷事故が起きれば、原賠法等によって、無過失・無限責任を負う原子力事業者には膨大な損失が生じることになる。そのような原発事故による会社の損害の発生を防止する取締役としての義務については、一般的に言えば、予見される事象によって会社に生じる損害が大きければ大きいほど、それを回避するための義務は高度のものになる。

その可能性が低いと思えても、また、可能性の認識に具体性が乏しく、「危惧感」を覚える程度でも、その発生に備えて対策を講じることが取締役としての義務ということになる。

原発事故に関しては、原発事業者である東京電力は、原賠法で無過失・無限責任を負担しており、放射能漏れ事故が発生した場合に膨大な損害を負担することになるのであるから、万が一にも事故が発生しないよう、事故の可能性についての認識のレベルは低いものであっても、対策を講じるべき義務があるということになる。

そこで、代表訴訟判決は、東京電力にとっては、一定のオーソライズがされた、相応の科学的信頼性を有する「長期評価」は、無視することができない存在であり、原子力発電所を設置、運転する会社の取締役において、「長期評価の知見に基づく津波対策」を講じる義務があった、として、何らの津波対策に着手することなく放置する本件不作為の判断は著しく不合理だとして、東電旧経営陣の任務懈怠を認めたのである。

同じ大津波による原発事故についての予見可能性についての判断が、刑事控訴審判決と代表訴訟判決で異なるものとなったのは、原発事業者に対しては原賠法により無過失・無限責任を負わされ、原発事故が発生した場合に膨大な損害を負担することになっていることに最大の原因があるのであり、代表訴訟判決が「責任」を認めたのは当然の判断である。今回の刑事控訴審判決によって、何ら影響を受けるものではない。

今回の刑事控訴審判決に対して、指定弁護士は24日に上告したが、従来の業務上過失致死傷罪についての判例の見解に沿った同判決の判例違反の上告理由は考えにくく、上告審で覆る可能性は低い。比較的早期に上告棄却決定が出る可能性もあるだろう。

代表訴訟判決の認定・判断が今回の刑事控訴審判決によって否定されたかのように受け止めると、刑事の無罪判決が上告棄却で確定した場合に、代表訴訟判決の判断が最高裁で否定されたかのような誤解につながり、それが、代表訴訟の控訴審の展開に影響することになりかねない。

刑事控訴審判決で代表訴訟判決が否定されたかのように捉えることで、代表訴訟判決という、原発事故被害者が、敢えて「東電株主」となって勝ち取った「東電旧経営陣の責任追及の成果」が損なわれることにならないようにすることも重要であろう。

刑事控訴審判決は、従来の日本の刑事の実務、判例から言えば想定通りであり、一方、代表訴訟判決の判断も、前記のとおり、原賠法で無過失・無限責任を負う原子力事業者が、原発事故によって会社に生じる膨大な損失を防止する立場にある取締役の任務懈怠についての当然の判断である。

むしろ、ここで重要なことは、代表訴訟判決で、東京電力旧経営陣に対して13兆円という異常に巨額の損害賠償が命じされたことの背景にある法制度上の問題に改めて目を向けることである。

株主代表訴訟は、「会社のための訴訟」であり、取締役と会社の間の内部的な問題なので、勝訴しても賠償金は会社に対してのみ支払われる。被害者が加害者の法的責任追及をする「本来の手段」とは言い難い。被害者にとって「一銭の得」にもならず、単に、東電旧経営者に膨大な金銭的損失を負わせることで、処罰感情を満足させる意味しかない。

しかし、一見「筋違い」にも思える訴訟で、訴訟大国アメリカでも類を見ない、もちろん日本でも前例のない、異常な金額の賠償を命じる判決が出された

その背景にあるのは、原賠法など、日本の原子力事業をめぐる法制度の大きな歪みと、それによる原子力事業者の電力会社の「ガバナンス不在」の実態である。

【「無限責任」の原子力損害賠償法が電力会社の「安全神話」とガバナンス不在をもたらした】へと続きます。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください