「国策民営」の無責任体制を改め、「国有化」も含め原発政策の抜本的見直しを

2023年01月31日

【東電旧経営陣「無罪」判決によって、株主代表訴訟「13兆円」判決の意義が一層高まる】から続きます。

原子力損害賠償法(原賠法)が定める日本における原子力損害の賠償責任は、「無過失責任」とされている。

このような原子力損害についての「無過失責任」は、発電所を持つ諸外国においても一般的に採用されている。

しかも、原賠法には、原子力事業者の責任制限、金額の上限等についての規定がなく、他の一般的な法律同様、原子力事業者は無限に責任を負うものと理解されている。

原発事故について、このような「無限責任制」を採用する国は、他にドイツやスイスなど極めて少数であり、アメリカをはじめ、他の多くの国の原賠法制度では、原子力事業者の賠償責任に一定の限度を設けていて、世界的には、有限責任が基本的な原則の一つとされている。

「無限責任」を負う場合、万が一原発事故が発生した際には、損害賠償はどれだけの金額に上るのか。原賠法制定の2年前の1959年に、科学技術庁が社団法人日本原子力産業会議に委託して行った調査の報告書が存在する(「大型原子炉の事故の理論的可能性及び公衆損害額に関する試算」)。これによれば、当時の貨幣価値で最大約3兆7,000億円の損害が発生するとの試算が出されている。当時の国家予算の2倍以上という莫大な金額だ。

このように厳格な「無限責任」を負わされる原子力事業者は、万が一原発事故が発生して損害が発生した場合、「莫大な責任」を負うことになるので、その履行の担保が必要となるが、賠償措置額は、法制定時で50億円、現在でもわずか1200億円であり、試算された被害想定額と比較してあまりにも少額であり、それを超える金額については、原子力事業者が自ら支払う義務が残る。しかし、その履行の確保について、原賠法は、何の仕組みも設けていない。

また、原賠法は、原子力事業者以外の者は一切の責任を負わないとする「原子力事業者への責任集中」を規定している。原子力損害については製造物責任法等を適用除外とすることとし、賠償責任を負った原子力事業者は、他に自然人の「故意」により損害が発生した場合にのみ求償権を有することとし、メーカーや工事会社等の原発関連事業者は、原子力損害についての損害賠償責任を基本的に負わない仕組みとなっている。

原発メーカーの製造物責任をほぼ全面的に免責にする理由は、実質的には、「民間企業が巨額の賠償責任を負うことを恐れて参入しなくなる事態を避ける」ということしかあり得ないが、民間企業という意味では、原子力事業者となる「電力会社」も同じである。同じく原発をビジネスとする企業であっても、電力会社は無過失責任、無限責任を負うのに対し、原発メーカーは原発事故に対してほぼノーリスクというのは明らかに不公平だ。

なぜ、原賠法がそのような不公平な制度の枠組みとなったのか。実際には、原発メーカーが免責されたのは、政治的・外交的理由であることが明らかになっている。その経緯には、GE(ゼネラル・エレクトリック)、東芝等の原発メーカーが関わっていた。

立法当時、米国らは冷戦時代に突入し、軍需産業としての原子力産業維持のため、原子力の平和利用を国策として積極的に推進していた。この米国の意向を受けたGEは、円滑・安全なプラント輸出のために、自社の完全な免責に強くこだわり、日本の原賠法の立法過程にも口を出していた。

原子力災害補償専門部会での当初案では「故意若しくは過失」により原子力損害を生じさせた場合には原子力事業者が求償できるとの規定であったのが、GEや東芝などの原発メーカーの要求によって過失責任が削られ、最終的に、原発メーカーは「故意」に原子力損害を生じさせた場合でない限り、何らの責任も負わない規定となったのである。

原賠法は、賠償責任が賠償措置額を超える場合の国の責任について、「必要と認めるとき」は、政府が原子力事業者に対して「必要な援助」を行うという極めて曖昧なものにとどめている。世界では少数派と言える「無限責任」を原子力事業者に負わせることに加え、原子力事業者の資力を上回る損害が発生した場合に「援助」するに過ぎないというのも、我が国独自の制度であり、それによって、「国の責任」は非常に曖昧になっている。

「援助」とは、文字通り「助けてあげること」であり、義務ではない。また、援助の対象は原子力事業者であって、被害者ではない。国が直接的に被害者に賠償責任や義務的負担を負うのではなく、賠償責任を一義的に負う原子力事業者に対する資金「援助」を通じての間接的な支援にとどまるという構造となったことで、原子力政策における国・政府の責任や、賠償措置額を超えた場合の原子力事業者が負わなければならない責任の範囲等が、極めて曖昧なものとなっている。

1959年12月、我妻栄東京大学名誉教授を会長とする原子力災害補償専門部会は、原子力事業が国を挙げて取り組む政策である以上、被害者の保護に欠けるところがあってはならないという趣旨から、「損害賠償措置によってカバーしえない損害を生じた場合には国家補償をすべきである」と答申していた。しかし、法案では国家補償制度は見送られ、「援助」という極めて曖昧な規定となった。

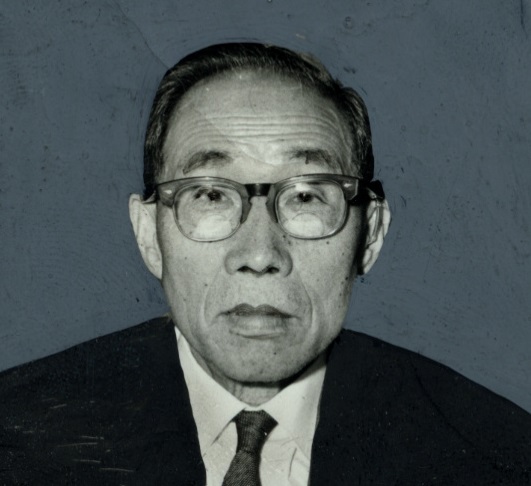

我妻栄

我妻栄通常の経営判断・合理的判断で考えれば、無限責任を負わされ、国の責任は曖昧で、理不尽な規定もある原賠法の下で、莫大な被害が想定される原子力事業に参入し、原子力事業者になろうと手を挙げる民間電力会社など、ないはずだ。

このような莫大な損害について「無限責任」を負うことを前提に原発事業を行うというのは、「原発事故が発生する可能性はない」という「原発安全神話」を前提にしない限り、私企業の経営者として行い得る判断ではないにもかかわらず、電力各社は、横並びで原発事業に参入した。

それは、独立した私企業としての株式会社の経営者の判断としては、あり得ないものであり、客観的に見れば、そのような重大なリスクを伴う原発事業に参入したこと自体が、取締役としての善管注意義務反であり、それを敢えて行う電力会社には「自律的なガバナンス」は存在しなかったと言わざるを得ない。

全国の電力会社経営者は、国策にしたがい、原発事業への参入を決断し、「原発安全神話」を妄信し、原発事故のリスクには目を背ける姿勢で原発事業を運営してきた。

そして、東日本大震災に伴う大津波によって福島原発事故が発生、原発周辺の住民に深刻な被害を発生させた。そして、最終的に、その責任追及の矛先が向かったのが、福島第一原発の運営に関わった東電経営陣個人であり、その場となったのが株主代表訴訟だった。

会社法上の「善管注意義務違反」という会社経営者として任務懈怠の責任を問われた結果、合計13兆円という、年収合計の数万年分という異常な金額の損害賠償を命じた代表訴訟判決は、このような原子力発電をめぐる法制度の歪みが端的に表れた「当然の判決」だったのである。

原子力事業者である電力会社だけに責任を集中させ、原発メーカーへの求償すら認めないという、原賠法による、あまりに原子力事業者にとって不利な法制度の下で原発事業を行うということは、会社にとって巨大なリスクを伴うもので、その事業実施の決定自体が、電力会社の取締役にとって善管注意義務違反に近いものであったが、当時の電力会社経営者は、原発事業への参入の決定を行い、それが歴代の電力会社経営者に継承されてきた。

そうである以上、その巨大リスクが顕在化することがないように、最新の科学的・専門技術的知見に基づく予見対象津波により、周辺環境に放射性物質が大量放出される過酷事故の発生を防止するために万全の措置を講ずることが、電力会社経営者の当然の善管注意義務だったが、東電の取締役がそれを尽くしていたとは言えないことは明らかだった。

そこには、「国の原子力政策への盲従」、「安全神話の妄信」、そして、「電力会社間の横並びの意思決定」があるだけで、本来、上場企業の経営者として求められる「自律的ガバナンス」は全く存在していなかったのではないか。

福島原発事故前、電力会社の経営者は、「日本では放射能漏れを伴う原発事故は起こり得ない」という「安全神話」を前提に、その「神話」について、世の中の理解、とりわけ原発周辺住民、立地自治体等の理解を促進するという「理解促進活動」を徹底すること、その関係者・有力者を懐柔し、原発の運転に支障が生じないようにすることが「至上命題」であった。

そして、そのためにはコストを惜しまず、そのような「理解促進活動」を組織的に行うが、実態の一部は、世の中に知られることがないよう秘密裏に行うことなどが大前提とされていた。しかし、「安全神話」を前提とするガバナンスは、福島第一原発事故という放射能漏れによる重大事故、悲惨な被害の実態を目の当たりにした、「原発事故後の世の中」においては、到底通用するものではなかった。

原発事業という電力会社事業の根幹に関わる「ガバナンス不在」は、福島原発事故発生直後から、様々な不祥事として顕在化した。

東日本大震災に伴う大津波が襲来し、東電福島第一原発が危機にさらされていた時に、事故当事者の東電代表取締役2人はどのような行動をとっていたのか。

清水正孝社長は「関西に出張中」と報じられたが、実際には平日でありながら妻と秘書を従えて、奈良観光をしていた。大地震による交通途絶のため、東電本社に戻ったのは翌日午前10時だった。3月13日に記者会見を開き、放射性物質の漏洩を謝罪したが、その後、めまいや高血圧で入院したこともあり、公の場に姿を見せたのは事故から1ヶ月目の4月11日だった。

大勢の報道陣に囲まれる東京電力の清水正孝社長= 2011年3月13日、東京都千代田区の東京電力

大勢の報道陣に囲まれる東京電力の清水正孝社長= 2011年3月13日、東京都千代田区の東京電力 勝俣恒久会長は、東日本大震災当日、副社長とともに、日中の経済交流を進める訪中団の一員として中国にいた。福島原発事故の最中、自衛隊統合幕僚監部運用部長に対して「自衛隊に原子炉の管理を任せます」と東電の事故対応の責任を放棄するかのような発言をしたことも問題とされた。

一つ間違えば東日本が壊滅する程の深刻な原発事故を目の当たりにし、多くの国民が、原子力事業がいかに大きな危険をはらむもので、一度事故が起きれば、多くの市民・国民の生活を破壊し、社会にも壊滅的な影響を与えるものであるかを痛感した。そうした中で、原発事故当事者の原子力事業者である東電の代表取締役2人の事故後のあまりに無責任な対応・言動に、東電のみならず電力会社の経営者全体に対する信頼が大きく損なわれることになった。

原発事故後、原発施設の安全対策が十分なのかという客観面の問題に加えて、原発事業を運営する電力会社が、万一重大な事故が発生した場合に、安全を確保するための万全の措置をとり得る能力を有しているのか、情報公開・説明責任等について信頼できるのかという人的、組織的な問題が、社会の大きな関心事となった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください