少子化の問題点を並べても、少子化克服にはつながらない。子が大切にされる環境作りを

2023年02月02日

「保育士って子どもと遊んでいるだけでいいよね、って友達に言われるんです」と複数の学生が伝えてくれた。筆者が担当していた保育者養成(幼稚園教諭・保育士)の授業でのことである。保育者養成の現場は厳しい。

高校を卒業して1年、2年の若者が、保育者という職業の専門性をみっちり叩き込まれ、保育実習前後では過労になり、悩みながらもあっという間に就職して、キャンパスを去っていく。これからの日本の保育を支えていく彼ら彼女らは、文字どおり「金の卵」である。ところが、同世代の目線でさえ厳しいと漏らすのである。

このとき筆者は日本社会にしみわたったジェンダーの根深さを、改めて思い知った。たしかに保育士という職業はかつては「保母(保父)」と呼ばれ、外から見れば、子どもと遊んでいるだけのように見えるだろう。しかし、この「遊び」こそが、子どもの発達に重要なのだという立場を、明治以来日本の保育者たちはとってきた。これは、世界の保育観・保育制度と比べても特筆すべきことである。

たとえば、移民の多いフランスやアメリカでは、幼児教育が「就学前教育」として位置づけられ、その後の学校教育を生き抜く術(読み書き・算数)を早期に身につける場とされている。

中国や韓国でも、競争社会を見据えて、保護者が就学前教育を望むケースが多い。それに対して、近年日本で注目されるようになったニュージーランドの多様性保育では、子ども自身が遊びを発展されることに力点がおかれ、保育者が積極的に関わっていくということは少ないようである。このように世界各地の保育を学生たちに紹介すると、学生たちは一見つかみどころのない「遊び」にどれほどの価値があるのか、一生懸命語ろうとするのである。

「遊び」には明確な目的がない。もし目的があれば、遊びは単なる手段と化し、通過すべき点となってしまう。子どもたちが鬼ごっこをするのは、筋肉や心肺を鍛えるためではない。そうであるならば、もっと効率的に鍛える方法があるだろう。そうではなく、子どもたちは楽しいから、遊ぶのである。真っ赤な頬、汗で額にはりついた髪の毛、息を切らして呼ぶ友達の名前。まさに子どもが「生きている」瞬間である。

maroke/shutterstock

maroke/shutterstockこうした子どもが生きる場が、さらに豊かに発展するように、多様な角度から点検し、環境を用意するのが保育者の仕事である。言い方を変えるならば、見えないものを見ようとする専門職である。そしておそらく、保育職を正当に評価してこなかった日本の政治家たちには、その「見えないもの」は見えないままなのである。1クラスにおける保育士の配置の少なさや低賃金、保育所の少なさは、保育の本質を見誤り続けた結果である。その弊害はあまりにも大きい。

今回、岸田首相が「異次元の少子化対策」を発表し、そのネーミングに批判が集まったが(ネーミングの出典だが、NHKスペシャル「私たちのこれから」取材班『超少子化 異次元の処方箋』(ポプラ新書, 2016年)なのではないか)、筆者としては中身がついてくればよかったのにという印象である。

日本では、1990年代以降、少子化対策とされるものが本格化し、1994年「エンゼルプラン」、1999年「新エンゼルプラン」、さらには2015年「子ども・子育て支援新制度」と数年おきに新しい政策が発表されてきた。要するに、核家族でも子どもが育てやすいように社会全体で子育てを支えようという発想である。立ち止まっていただきたいのは、これは正しいがゆえに厄介である。「社会全体で」と言ってしまうと、結局誰も明確な責任が問われず、そのまま時間が経っていく。

エンゼルプランは、子育てを夫婦や家庭だけの問題ととらえるのではなく、国や地方公共団体をはじめ、企業・職場や地域社会も含めた社会全体で子育てを支援していくことをねらいとし、政府部内において、今後10年間に取り組むべき基本的方向と重点施策を定めた計画であった。

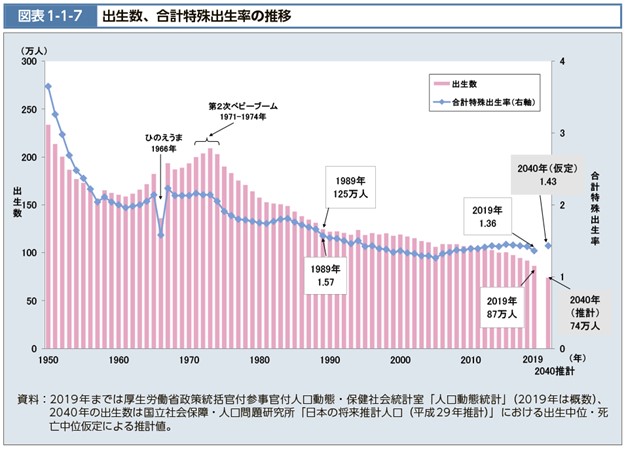

仮にエンゼルプランが軌道に乗っていたとしたら、そこから約20年経った現在では、もう少し子どもの数をキープできていたかもしれないが、結果はこのとおりである。あるいは、エンゼルプランの時点ですでに遅かったと言わざるをえない。まるで坂を転げ落ちるような出生数の減少である。

出生数、合計特殊出生率の推移(厚労省)

出生数、合計特殊出生率の推移(厚労省)では、今回打ち出された「異次元の少子化対策」は、いかほどに異次元なのか。その点について問われた岸田首相は次のように答えている。

「地域社会や企業の在り方も含めて、社会全体で子ども・子育てを応援するような社会全体の意識を高め、年齢・性別を問わず、皆が参加する、こうした次元の異なる少子化対策を実現したい」(2023年1月26日 参議院本会議)

ここで肩透かしをくらったのは、わたしだけであるまい。これでは「エンゼルプラン」と同様の中身ではないか。異次元であるならば、まずは「出産時の費用負担ゼロ」くらいは当然だろう(もちろん、経済状況によっては出産時の費用負担はなくなるが、病院があらかじめ指定されているなど、妊婦がそれを望むかどうかは別問題である)。

年頭の記者会見で「異次元の少子化対策に挑戦する」と表明した岸田文雄首相= 2023年1月4日、三重県伊勢市、代表撮影

年頭の記者会見で「異次元の少子化対策に挑戦する」と表明した岸田文雄首相= 2023年1月4日、三重県伊勢市、代表撮影 出産という命がけのスタートくらいは当然ゼロ負担にしてほしい。また出産がスタートなら、大学進学はある意味で子育てのゴールである。そこまでトータルでゼロ負担にならないと「異次元」とは言えないのではないか。要するに「どうぞ産んでください、あとは全部お金の面倒見ますから!」というのを、わたしは「異次元」に期待していた。

このような提案に対し、「日本にはそんなにお金がない」という意見が頻出する。または卑近な例として働く女性同士の分断を持ち出すケースもあるだろう(俗に言う「資生堂ショック」)。こうして子育て支援をめぐる論争は尽きないのだが、その根底にある認識のズレは「少子化の何がいけないのか」という問いに集約されるだろう。

興味深いことに政治の世界では、左派あるいはリベラルと自称する人々は、少子化問題を個人・カップルの自己実現の問題として語る。「産みたい人が産めるように支援が必要」だと。これは、生殖を国家の要請から切り離すという点では正しいのだが、果たして産みたい人が産んだところで、人口減少に歯止めはかかるのだろうか。むしろ、もう「産みたい」とは思えない社会に突入しているのではないかと筆者は危惧する。正規職だろうが非正規職だろうが、低賃金・長時間労働が当たり前の日本では、生きていくのに精一杯である。

また、過去の多子社会では、産みたいか産みたくないかという女性の意思は、そもそも問われなかった。妊娠・出産・授乳→妊娠・出産・授乳を繰り返していた明治時代の女性は、生涯における月経の回数が、現代の十分の一ほどだったという(明治時代:約50回、現代:約450回)。

女性の権利獲得・社会進出が少しずつだが進んでいる現在、過去のように人生のほぼすべてを子育てに費やすという女性は、もう現れないだろう。出産を奨励する有効なロジックが存在しない今日、女性・カップルへのどのような働きかけが可能だろうか。

そもそも一体、少子化の何が問題なのだろう。パッと思いつくのは、年金制度の崩壊だが、他にどのようなものがあるのか。国の主張を見てみよう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください