歴史の中で培われた資産を軸に新たな魅力を発信。大軽井沢経済圏の一角でいま何が?

2023年02月27日

長野県軽井沢。江戸時代、中山道の宿場町の一つだったこの町は、明治以降、政治や経済、文化の重要人物が休暇を過ごしたり、重要な決定を下したりする“特別な場所”になりました。昭和の高度成長以降は、大衆消費文化の発展を背景に庶民の憧れのリゾートになり、コロナ前には年間800万人以上の観光客が訪れました。時代とともに相貌を変えてきたこの町は、日本の歴史を映す「鏡」でもあります。

連載「軽井沢の視点~大軽井沢経済圏という挑戦」の第6回では、軽井沢周辺の小諸市に目を向けます。軽井沢とはまた異なる長く豊かな歴史を持ち、文化、経済の中心であった小諸ですが、この数十年間は、元気を失っていました。その小諸が今、外からも活力を得て、じわじわと、魅力的な方法でふたたび輝き始めています。

大軽井沢経済圏の一角を成す小諸市でいま、何が起きているのか?――。市長の小泉俊博さん、市役所で企業立地定住促進を担当する傍ら「まちおこし」のプロジェクトに取り組む高野慎吾さん、そのプロジェクトに民間の立場で協力する東京からの移住者である小山剛さんに、古い店舗を改装して生まれた人気のカフェでじっくり話をお聞きしました。

(構成 論座編集部・吉田貴文)

連載「軽井沢の視点~大軽井沢経済圏という挑戦」のこれまでの記事は「こちら」からお読みいただけます。

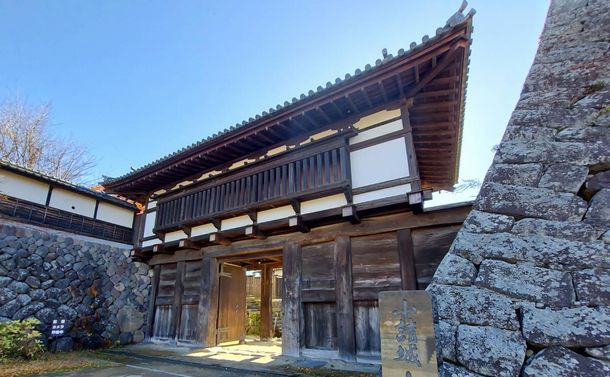

小諸城の大手門と石垣=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)

小諸城の大手門と石垣=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)小泉俊博(こいずみ・としひろ) 小諸市長

1963年生まれ。長野県小諸市出身。駒沢大学法学部を卒業後、93年から国会議員の秘書。97年に行政書士事務所を開設、小諸商工会議所青年部会長、長野県商工会議所青年部連合会長や長野県行政書士会理事を歴任。2016年に小諸市長に就任。現在2期目。小諸版ウエルネスシティ構想を掲げる。小泉俊博さん(小泉さん提供)

高野慎吾(たかの・しんご) 小諸市役所職員

1986年生まれ。長野県松本市出身。2010年に小諸市役所に入庁。産業振興部商工観光課に配属し、企業誘致、企業支援等を担当。令和元年に小諸の複数の地元民と「おしゃれ田舎プロジェクト」を結成。小諸の街を若い世代が行きたくなる街にするため、店舗誘致や地域のつながりづくりに貢献。高野慎吾さん(高野さん提供)

小山剛(こやま・つよし) ログハウスメーカー(BESS)社員

1985年生まれ。2013年に東京都内から小諸市に移住。東京に本社を構えるログハウスメーカーに在籍。イケてる田舎暮らしの提案や宅地開発等を担当する。20代から新幹線通勤を始め、コロナ禍を機にリモートワークが主体に。プライベートでは「おしゃれ田舎プロジェクト」等の地域活動に参加。小山剛さん(小山さん提供)

芳野まい 連載「軽井沢の視点~大軽井沢経済圏という挑戦」では、軽井沢町と、軽井沢と関連する他の町の形成する大軽井沢経済圏について、さまざまな切り口で関係者からお話をお聞きしています。今回は小諸市を取り上げます。

軽井沢から電車で20分少しの位置にある小諸は、もともと小諸城の城下町。江戸時代は北国街道の宿場町として栄え、明治以降は商都としてにぎわいをみせました。近年、市勢はかつての勢いを失っていましたが、この数年、再び活気を取り戻していると感じます。歴史の中で培われたこのまちの“資産”が、新たな魅力を作り発信する軸となっているのが、とても興味深いです。

小泉俊博 最近、面白い話を聞きました。「小諸の逆襲」という言葉が、近隣の自治体で話題になっているらしいのです。逆襲というからには「以前」があるわけです。つまり、商都・小諸といわれていた以前の勢いが戻りつつあると。そう近隣の皆さんが感じているということだと思うんですね。

ただ、これは裏を返してみれば、いったんは勢いが失われていたということでもあります。新幹線としなの鉄道の開業から四半世紀がたちますが、振り返れば軽井沢町と佐久市に長野新幹線の駅ができて以降、小諸の経済は明らかに衰退しました。

芳野 今、小諸の人口はどれぐらいですか。

小泉 市になって70年近くになりますが、人口のピークは2000年の4万5000人ちょっと。今は約4万1500人まで減っています。市の人口に占める65歳以上の人口(高齢化率)は約33%と全国より高い。お年寄りが多いので、毎年人口が減ってはいますが、ここ数年は減少のペースが落ちています。移住定住政策の効果で「流入人口」が増えているからです。

芳野 統計を見ると、小諸市への流入人口が流出人口を上回る「社会増」の年がここ数年、目立ちます。

小泉 はい。私が市長に就任したのは2016年でしたが、その年は「社会減」が157人、次の年も社会減104人でしたが、3年目に社会増5人と反転しました。4年目の2019年は社会減15人に逆戻りしましたが、20年には再び社会増7人に転じ、21年は社会増10人、22年は上半期までで社会増124人と大幅に増加しています。市長を6年やらせていただいている間に、ここは変わった点だと思っています。

人気のカフェで話し合う(左から)高野慎吾さん、小泉俊博さん、芳野まいさん、小山剛さん=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)

人気のカフェで話し合う(左から)高野慎吾さん、小泉俊博さん、芳野まいさん、小山剛さん=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)連載「軽井沢の視点~大軽井沢経済圏という挑戦」のこれまでの記事は「こちら」からお読みいただけます。

芳野 小諸市が移住定住政策に力を入れているのは、私自身の経験からも分かります。ある日曜日、気になっていた歴史的建造物を見に小諸まで来た帰り、駅前の広場で開かれていたワインフェアに寄りました。市の農林課の方と名刺交換し、「私は軽井沢に定期的に仕事で来ていますが、住むなら小諸がいいなと思っています」と軽くお話したところ、月曜の朝、大学でパソコンを開くと、市役所の、農林課の方ではなく移住課の方から「小諸市へようこそ。お手伝いします」と、「空き家バンク」のリンクもついたメールが届いていました。早っ!と思いました。

高野慎吾 うちの上司が早速メールを送っていました。

芳野 情報が即、移住を担当する商工観光課に伝わったんですね。農林課の方と名刺交換したはずなのに、とびっくりしました。

小泉 企業の方などから、小諸市には意欲的な職員が多いように感じるとよく言われます。自分たちのまちに愛情、誇りを持ち、小諸のために何かしようという意識がとても強い。外から来た人たちにも、自分たちと一緒に仲良くやりませんかみたいなフレンドリーな感じがありますね。

小山剛 それは、東京から移住してきた私もよく感じます。

小諸市長の小泉俊博さん=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)

小諸市長の小泉俊博さん=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)

たとえば小諸義塾です。キリスト教の牧師で教育者でもあった木村熊二塾長は、東京で明治女学院を創設後に移住した小諸で小諸義塾を開設し、青年教育につとめました。教師に招いた島崎藤村は小諸で6年間暮らし、詩人から小説家へと転身しました。この化学反応が小諸の文化、芸術の振興につながりました。

もう一つのDNAは、時代を先取りする“ファーストペンギン”として様々なことに果敢にチャレンジをするということです。

図書館も動物園も、長野県では一番はじめに小諸がつくりました。動物園は大正15年の開園で、あと少しで開園100周年になります。最近ではコンパクトシティです。公共交通のネットワークを強化し、利便性が高い中心市街地に都市機能や施設を立地する「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の形成にいち早く取り組みました。

芳野 動物園、かわいらしいですよね。とっても昭和な感じで……。

小泉 子どもの動物園デビューにうってつけの動物園と言われてます。この二つのDNAは今に始まったことではありません。北国街道と甲州街道の結節点という交通の要衝の地で、人と人が出会い、新しい情報が飛び交うことが当たり前のまちだったということが大きいのではないかと思っています。

芳野まいさん=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)

芳野まいさん=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)

私が初めて市長にお会いしたのは、「大軽井沢経済圏フォーラム」でした。軽井沢町、御代田町、小諸市の首長が登壇なさり、司会をつとめたのですが、小諸のように知名度も歴史もあるまちが「大軽井沢圏」とくくられてしまって、市長はどう感じていらっしゃるか、ちょっと不安でした。でも、そこは軽井沢と連携することで生まれるwin-winな関係を、合理的に判断なさっているように感じました。

市長は今、軽井沢をどんな風に見ていらっしゃいますか? 対抗心などはあるのでしょうか?

小泉 軽井沢と対抗するとかではなくて、小諸には小諸ならではの良さがあると思っています。僕が市長になった一番の理由は、その良さをいかしていこうと思ったからです。

先に述べたように、この30年間、残念ながら市は経済的な勢いを失っていました。新幹線の佐久平駅の周辺が発展し、軽井沢にはインバウンドで観光客がどんどん入ってくる。翻って小諸はどうか。商都の頃の輝きは今は昔となり、元気も覇気も乏しくなり、誇りや自信を失ってしまいました。

芳野 元が良かっただけに、落ち込みも大きかったでしょうね。

小泉 市民の多くには隣の芝生が青く見えた。でもそうではないぞ、と私は思ったんです。足元に目を向ければ、小諸には全国に誇れる “資源”がいっぱいある。問題は、そこに目を向けない、気がつかない、あるいは気がついていても小諸のために具体的なアクションを起こせない点にあるのではないかと。

芳野 大企業病みたいですね。

小泉 それがじれったかった。小諸にある良いもの、“資源”に光をあてて小諸を復活させる。かつての輝いていたまちに甦(よみがえ)らせる。それが、市長を志した一番の動機でした。実際に市長になってからは、軽井沢や佐久とはまた異なる形の、小諸らしさをいかした独自のまちづくりを目指しています。

小諸駅=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)

小諸駅=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)連載「軽井沢の視点~大軽井沢経済圏という挑戦」のこれまでの記事は「こちら」からお読みいただけます。

芳野 はじめて市役所に伺い、市長に話をお聞きしたとき、感動したことが二つあります。

ひとつは小諸市をPRするイメージポスターです。目に留まり、伺ってみたら、市長が鉛筆でラフを描き、広報担当だった職員の方が仕上げたという。小諸らしさあふれるポスターでした。費用は印刷費と紙代です。私が同じように魅力的だと思い注目している別のまちでは、大手広告会社に発注し3000万円でできたポスターがありますが、素人の私には、それよりもメッセージがわかりやすく思えました。

どちらがいいか私には分かりません。ただ、足下のリソースを活かして背伸びをしない小諸のポスターは、ぜんぜん悪くないと感じました。

もう一つの感動は、小諸の「おしゃれ田舎プロジェクト」です。市役所職員の有志が、移住者や地元の方と一緒にコミュニティ活動をするプロジェクトのことです。若い人たちが出掛けたくなる魅力的な「まちなか」にするため、いろいろな“面白企画”も展開していると伺いました。

志を同じくする民間と行政の若い人たちが、知恵を出し合い、一緒に行動して、なにより楽しみながらまちを変えていく。活動を通してお友達をどんどん増やしているという話を聞き、いきいきしていていいなと思いました。

高野さんは市役所で企業立地や定住促進に取り組む職員、小山さんはログハウスや個性的な木の家を扱う住宅メーカーの社員でいらっしゃり、ともにプロジェクトメンバーですね。

高野 ええ。このプロジェクトは新型コロナ感染症が流行する3カ月ぐらい前の2019年10月にスタートしました。コロナ禍のなかでも仲間と活動を続けてきました。

芳野 どうしてこうした取り組みを始めようと思ったのですか。

高野慎吾さん=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)

高野慎吾さん=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)

そのために、どうすればいいのか。最終的なゴールは小諸全体を盛り上げることですが、いきなりそれは難しい。弾みをつけるために、目に見える成功事例がほしかった。そこで、まずは人々が集まる「まちなか」を元気に楽しくしようと考えたんです。

見ると暗くなるシャッター通りではなく、お客さんが集まるお店や仕事場がある通りをつくろう。このまちに住む人が楽しめる“空間”をつくろう。小諸で活躍する人たちを巻き込んで、そこに焦点をおいたプロジェクトを始めました。

芳野 「まちなか」はいわば小諸の顔ですものね。そこを人が集まる場所にしようと。

高野 そうです。まちって細かく分けていくと、結局のところ「人」になるんですね。別の言い方をすれば、人の集合体がまち。どれだけお金をかけて綺麗なまちをつくっても、人が集わなければまちではありません。行きたくなる「まちなか」にして人が集まれば、魅力のある小諸ができるはずです。

芳野 行くたくなる「まちなか」。素敵ですね。

高野 プロジェクトを始めて、実際に「まちなか」を歩いてみると、シャッターが降りている店の多さをあらためて痛感しました。ここでお店をやってくれる人はいないか。地元の方から探せればいいんですが、人口4万人の自治体で高齢化率も高いので、あえて外に目を向けました。田舎で暮らしてみたい、地方で起業をしたいという人たちを探し、「まちなか」にある物件とマッチングし、お店を増やしていこうと考えたんです。

最終的には、若い人や子どもたちが楽しめる小諸市にしたい。さらに、ずっと住みたくなる小諸にしたい。そのゴールを目指して今、ひとつずつアクションを起こしています。

芳野 「おしゃれ田舎」というネーミングは誰が?

高野慎吾さん(左)と小泉俊博さん=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)

高野慎吾さん(左)と小泉俊博さん=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)

小泉 ハードな面、たとえばコンパクトシティのハード面はお金があればできます。でも、まちににぎわいを創出する、すなわち命を吹き込むためには、それを仕掛けるプレイヤーが必要です。市長になってから、プレイヤーが出てこないかな、小諸の町が好きで、小諸のために自ら動いてくれる人がいないかなとずっと思っていました。だから、高野さんらの若い人たちが自発的に動いてくれて、ほんとうに嬉しかったですね。

連載「軽井沢の視点~大軽井沢経済圏という挑戦」のこれまでの記事は「こちら」からお読みいただけます。

芳野 小山さんは小諸への移住者ですね。

小山剛さん=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)

小山剛さん=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)

妻が小諸の出身で、調べてみたら、佐久や上田から新幹線で東京に通っている定年間近のおじさんのブログがあった。小諸から東京に通えなくもなさそうだと思い、まずは実験的に小諸に住んでみました。以来、あっという間に10年が過ぎたということですかね。

芳野 小諸から東京に出勤するとお金もかかると思いますが。

小山 東京でマンションを購入するとどれぐらいかかるかも計算し、小諸を選んだほうがいいと判断しました。こちらの環境で子育てもしたかったですし。出勤にかかる時間の負担は増えますが、総合的にみて、小諸暮らしが僕には合っていると感じています。

コロナが広がってからは、週に2、3回、東京のオフィスに行き、あとは小諸からリモートで働いています。以前と比べて、時間的な余裕もできてきました。

芳野 最初は実験のつもりが、すっかり定住になったと。

小山 軽井沢、佐久、小諸、上田がある長野県の東信地方は、地の利が非常にあると思います。首都からのアクセスはいいし、住環境も良好。そして、自治体それぞれに特徴がある。その中から好きなところを選んで住んでいいよと言われたら、私は躊躇(ちゅうちょ)なく小諸を選ぶと思います。

芳野 どうしてですか?

小山 どの世代の住民も「小諸愛」を持っているからでしょうか。年上の世代は「昔は良かった」になりがちですが、「愛」は間違いなくあります。若い世代も、「おしゃれ田舎プロジェクト」をきっかけにシャッターだらけだった「まちなか」にステキなお店が次々とできて、小諸の良さを実感しています。自分たちの住む場所を好きだと思っている人が多い場所は居心地がいいですよ。

芳野 「まちなか」のお店が増えてきたのは、地価が手頃という面もあるかもしれませんね。彩本堂(※店内に置かれた季節の盆栽を愛でながら、一杯の香りを愉しむサイフォンの専門店)みたいなカフェを東京の表参道で出そうとしたら、それこそお金がかかって大変です。

小山剛さん(右)と芳野まいさん=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)

小山剛さん(右)と芳野まいさん=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)

私の本業は住宅建築ですが、移住者用の小諸の物件の売れ行きは好調です。小諸の人は「小諸愛」があるので、外から来た人にウェルカムに対応してくれる。歴史のある建物も多く、「この古さが面白いぞ」と感じる人との間で良い“化学反応”が起きて、マッチングが成立しやすい印象です。

芳野 私はパリに10年間ぐらい住んでいましたが、パリでは基本的に街中に新しい建物は建てられません。歴史的な建物に皆、ちょっと不便な思いをしながら住んでいます。お湯が出なくなったりエレベーターがなかったりするのは大変ですが、歴史と一緒に生きると考え方が奥深くなる気もします。

日本だと京都にはそんな雰囲気があります。お城があったり、古い町屋が残ったりしている小諸は、東信地方の京都というか、パリというか、そんなアピールもできそうですね。

小山 小諸は何か楽しいことをやりたい人、アイデアを持っている人には向いているかも。まちに余白があって、外から来た人に「何かできるかもしれない」と思わせる空気があると、物件ご案内しながら感じます。

高野慎吾さん=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)

高野慎吾さん=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)

芳野 今日、話をしているこの店は以前、スナックだったと聞いています。今は女性客も多い素敵な飲食店になっていますね。

高野 コロナ禍のさなか、小諸に飲食店を出したい社長さんがおられるという話が「おしゃれ田舎プロジェクト」に入ってきました。ここは建物があまりにくたびれていたので、他の物件をお薦めしていたのですが、社長はひと目でこの物件を気に入り、所有者とマッチングをしました。

芳野 スナック時代の看板が残っているのがいいですね。

高野 小諸では新しいお店を出す時、以前のお店の看板などを残すケースが多いですね。皆さん、古いものに価値があると言われるんです。かつて、ここで暮らしていた人の想いもつないでいきたいと……。

連載「軽井沢の視点~大軽井沢経済圏という挑戦」のこれまでの記事は「こちら」からお読みいただけます。

芳野 そういうことに価値を見出す人が集まるというのはすごいことです。意外とみんなそうではない。地方ほどそうじゃないんです。痕跡を消してすべて新しくするほうが多いのに、小諸は違います。

小泉俊博さん(左)と芳野まいさん=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)

小泉俊博さん(左)と芳野まいさん=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)

小諸が自分の足元をもう一回見直すために、冒頭で述べたこの30年間の「衰退」が、実はすごく意味があったのかなと思っています。あまりに当たり前になっていた風景、それが持つ価値をあらためて認識して、「小諸愛」を一歩深めるために必要な時間だったのかもしれません。

芳野 そうやって醸成された「小諸愛」を背景に、官民が一体で取り組んでいるのが「おしゃれ田舎プロジェクト」なんですね。それにしても、市役所職員がこういうプロジェクトで自発的に動いているのは素敵です。

小泉 小諸市には、自治体の職員らしからぬ職員が多いとよく言われます。市はこの数年、スマートカート“egg”(注)という電動自動車の試験運行をしているのですが、これもひと味違う職員がいたからこそ実現したのです。

小諸の街中をゆっくりとはしるスマートカート“egg”=長野県小諸市(小諸市役所提供)

小諸の街中をゆっくりとはしるスマートカート“egg”=長野県小諸市(小諸市役所提供)注 スマートカート“egg”

小諸のまちなかの回遊・散策を支援する新しい公共交通。最高時速20キロの電気車両(側車付きオートバイ)市内中心部の運行ルートを走り、どこでも乗り降りが可能。乗車カード(無料)を使って乗る。

芳野 えっ! どういうことでしょうか。

小泉 “egg”は株式会社カクイチ(本社:長野県長野市、代表取締役:田中離有)からお借りしています。カクイチはガレージや倉庫を扱う会社ですが、よりよい高齢化社会にするには、高齢者が外出しやすい環境をつくることが必要だと考えて、高齢者の行動変容を促すための社会実験として、スマートカートやEVバスを自治体に貸し出しています。

まず、カクイチの工場に行って、スマートカートとEVバスに試乗しました。他にもいろんな自治体がこの二つの車の試乗に来たようです。自治体の職員は普通、電気代の心配をしたりする。ところが、私を含めて小諸市の職員は、難しいことは抜きに、とにかく子どものようにおもしろがっていた。カクイチの社長さんから、「こんな職員は小諸市だけですよ」と言われました。こんな楽しい乗り物だから小諸でもやりたいとアピールし、首尾良く社会実験を始めたわけです。

小山剛さん=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)

小山剛さん=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)

その“egg”ですが、社会実験として一昨年と昨年、一定の期間を定めて週末に4台が運行しました。乗ってる人はアトラクション感覚で、街を行く人はパレードを見るような感じで、テーマパークのようなムードになりました。低速の乗り物なので街の変化に気付けるのもいいところです。町がだんだん良くなっていくのを気付くと、小諸愛も高まります。

小諸は「坂のまち」なので、歩くとしんどい所があります。でも、“egg”に乗ると、足が弱ったお年寄りでも楽に移動ができます。地元の人が“egg”を使うことで、これまでとは違うコースを行くことになり、新しいお店のオープンを知るという効果もあります。そこがにぎわえば、新たな観光スポットになり、外からのお客さんを呼び込むという循環も生まれるかもしれません。

“egg”は単なる乗り物ではない。まちおこしに有効なツールになると思います。最終的にどう着地するかは分かりませんが、とりあえず町の人たちに面白がって使ってもらえたのはよかったと思います。

高野 そうですね。北国街道沿いを一人でなんとなく歩くのではなく、“egg”を使ってガイドしてもらいながらで、15分かけてぐるりと回ると、新しいお店だけでなく、これまで意外と気づかなかったお店のことも知るようです。ガイドのあるなしで、見て回る範囲が違ってくるというのも、いいところです。

小山 もうひとつ指摘したいのは、“egg”とEVバス、2016年から運行している予約制相乗りタクシー「こもろ愛のりくん」を活用すれば、コンパクトシティ化した「まちなか」でひととおり用事がすむということです。これは移住、とりわけリタイア後の移住を考えている人にはアピールになります。車を持っていなくても、あるいは免許を返納しても、小諸なら暮らしていけるんだと。

小泉 「愛のりくん」のようなデマンドサービスは、長野県内で小諸はかなり先行しています。今はまだ移住者も若いですが、高齢者になるまでにそういうものが整備されていなければ「まちなか」に行きにくい。そういう事態は避けたいと思いますね。

芳野 高齢化社会で大切な視点ですね。

連載「軽井沢の視点~大軽井沢経済圏という挑戦」のこれまでの記事は「こちら」からお読みいただけます。

小泉 行政にすれば、元気な高齢者が増えてくれるのが望ましい。ちなみに小諸市の要介護認定率は全国よりも5ポイント低い13.3%で、元気な高齢者が多いまちです。ですから、「足」を整備したうえで、「まちなか」に来たくなる動機付けをすることが重要です。その点で、「おしゃれ田舎プロジェクト」がまちなかで人が集まるイベントを企画し実施してくれているのはあり難いです。

小山 私は、小諸駅前につくった「まちタネひろば」が、ここまで稼働するとは正直、思っていませんでした。かつて駐車場だったところを広場にして、イベントをしたらいいというアイデアは出しましたが、想定以上の盛況で驚いています。市内はもとより、近隣自治体、さらに東京からも人が来るのは驚きですね。

週末には、朝市みたいなものが定着化し、県の内外からタレント的なプレーヤーを含め、いろんな人たちがやって来ました。真ん中の芝生は、ヨガをする場所になったり、夜は子供たちのための屋外映画場になったりしています。

同世代の子育て中の親子に聞くのは、この広場ができてから、週末に市外に出掛けなくなったということです。毎週、何かのイベントがあり、市内で遊べるようになったようです。

高野 「まちタネひろば」には、遊具はなにひとつありません。従来の公園とは違い、市民の皆さんと様々な使い方や過ごし方を試しながら、公園のあり方をみんなで一緒に考える広場なんです。それが、まちの楽しみや豊かさを育むタネとなると期待して「まちタネひろば」と名付けられたようです。今や小諸市で一番有名な公園になりました。

小泉 「まちなか」に出会いの場ができつつあるのがいいですね。「ひろば」では毎週、何かをやっています。移住者は最初、友だちもあまりいないけど、「ひろば」に出掛けて会話をすれば、友だちができていきます。ここでの出会いがきっかけで小諸市に移住してきた方もいます。

芳野 「おしゃれ田舎プロジェクト」の本領発揮ですね。私が農林課の方と名刺交換したワインフェアも、「まちタネひろば」で開かれていました。

小諸駅のすぐそばにできた「まちタネひろば」。週末にはイベントがひらからえ多くの人でにぎわう=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)

小諸駅のすぐそばにできた「まちタネひろば」。週末にはイベントがひらからえ多くの人でにぎわう=長野県小諸市(撮影:吉田貴文)小山 私たち外から来た者の目から見ると、高野さんたち市の職員が、上から言われたからではなく、自分の責任でイベントのテーマなどを考えているのがおもしろいです。

芳野 みんな高野さんみたいなのでしょうか?

高野 面白い発想をする人は結構いますね。

小山 僕も小諸で行政の人に対して持っていた印象は変わりました。僕だけかなと思っていたら、そうではなかった。うちの会社の人にも「小諸の職員っておもしろいね」という反応がありますね

小泉 職員について言えば、軽井沢蒸留酒製造(東京)が小諸市に「小諸蒸留所」を建設され、世界的なブレンダーの張郁嵐(イアン・チャン)さんが手掛けるシングルモルトの生産が始まるのですが、今、世界中の注目を集めているウイスキーの蒸留所が小諸にできた理由の一つは、これも担当した職員の熱意だそうです。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください