SNSの急拡大が与えた影響とは?

2023年03月15日

2008年に起きたリーマンショックの頃の「貧困」と2020年以降のコロナショックでの「貧困」――。

近年の日本社会で生活困窮と貧困の嵐が覆った二つの時期を比較しながら、テレビなどのメディアが「貧困」をどのように伝えたのかを検証する書籍を最近まとめた。

『メディアは「貧困」をどう伝えたか』(同時代社)という本だが、かつてテレビ報道の最前線にいて現在は大学でジャーナリズムを研究する立場にある筆者にとって、「貧困」の報道はいわばライフワークともいえるテーマだ。

戦後すぐの混乱期の後の高度成長期以降に「一億総中流」の幻想が浸透した日本社会では「貧困」という言葉は長い間「存在しないもの」とされてきた。21世紀に入ってから経済のグローバル化や非正規雇用の広がりなどで「貧困」が拡大したとされ、メディアも2006年頃からこの問題を活発に報道していた。

テレビをみながら、リクライニングシートの個室で休む若者=2006年10月、大阪市内のネットカフェ

テレビをみながら、リクライニングシートの個室で休む若者=2006年10月、大阪市内のネットカフェ今回は書籍での研究成果のなかから貧困のありようを規定する「言葉=キーワード」に注目して、報道の言葉の効果について考察したい。

メディア論の分野ではメディアが何かの問題を取り上げ、ニュースなどを通じて社会や政治の課題になっていくことをメディアの「議題設定機能」と呼ぶ。例として「宗教2世」という言葉に注目すると、この言葉がニュースで大きく取り上げられるようになったのはこの1年ほどの間に過ぎない。「宗教2世」とされる当事者たちが記者会見し、政府や国会議員に要望書を出し、弁護士、研究者やジャーナリストなどが問題の深刻さを訴えた。

抜本的な解決策が必要だとして新しい法律をつくるなどの取り組みを求めるアクションを起こす人たちもいる。そうした動きをメディアが取り上げてニュースなどで伝えることで「政治の問題」「社会の問題」として認知されて「政治や行政などが解決すべき議題」として認識されるようになっていく。

メディアによる問題提起がうまく機能した時、「議題設定機能」が働いたと評価し、うまく機能しない時には、働かなかったと評価する。メディアが伝える時にどんな言葉でその問題を使って伝えるのかは人々の認識に大きく影響する。

メディアは、記事の「見出し」や番組の「タイトル」などでその問題を提起して、なるべくわかりやすく問題を伝えようとする。21世紀以降の日本社会で比較的大きな貧困の時期となったリーマンショックの頃とコロナショックの頃を“メディアの言葉=キーワード”で比較してみたい。

筆者が分析に使用したのが「TVメタデータ」である。これは株式会社エム・データの商品で地上波やBSテレビ局で放送されたテレビ番組やTV-CMについてテキスト・データ化して構築されている。いつ、どの局のどんな番組で、誰が、どんな話題を、どの商品を、どのくらいの時間、どのように放送されたのかなどを、独自のデータ収集システムを使用して生成している。

筆者は今回、同社の協力を得て、2006-2010年、2012-2013年、2020-2021年の地上波テレビの首都圏での放送ついて「TVメタデータ」を使って分析した。

「TVメタデータ」で抽出した「貧困」にかかわる放送をいくつかの「キーワード」で検索したところ、突出して多かったキーワードが「ワーキングプア」と「ネットカフェ難民」だった。

「ワーキングプア」は2006年7月にNHKスペシャル「ワーキングプア 働いても働いても豊かになれない」が放送されて雇用の非正規化の進行などで拡大する「働く貧困層」=ワーキングプアの存在が可視化されて以降、注目が集まるようになった。

派遣社員の待遇改善を訴えるプラカードを掲げた春闘の一コマ。支援の学生も参加していた=2007年4月、東京都日野市

派遣社員の待遇改善を訴えるプラカードを掲げた春闘の一コマ。支援の学生も参加していた=2007年4月、東京都日野市「ワーキングプア」はもともと米国の研究者らが2000年前後に使い出した言葉とされるが、NHKは番組タイトルにこの言葉を使った上記シリーズを3本放送したほか、ニュース番組でもキャンペーン的に報道。その結果、新聞各紙など他メディアでも「ワーキングプア」について、記事や社説などが増えていった。

一方、民放テレビ発で注目された貧困問題の報道キャンペーンが「ネットカフェ難民」である。2007年1月に日本テレビはNNNドキュメントで「ネットカフェ難民 漂流する貧困者たち」を放送して以降、2009年までに同枠で5本のドキュメンタリーを放送したほか、ニュース番組や情報番組、緊急特番などで「ネットカフェ難民」をテーマにして報道した。

「ネットカフェ難民」は当時、日本テレビでドキュメンタリー番組を担当していた筆者による造語である。自分の住まいを失い、ネットカフェで暮らす事実上のホームレスの人たちの存在をそう名付け、番組のタイトルにした。ニュースなどでキャンペーン報道する時にもキーワードとしてこの言葉を見出しの字幕に使ってキャッチコピーにした。日雇い派遣などの細切れ労働による不安定な収入で生きる人たちの姿を番組化し、21世紀の見えにくい貧困のかたちとして問題提起しようとした。

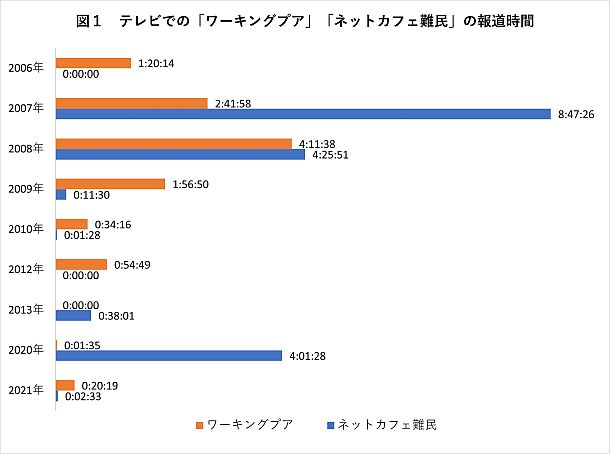

図1は2006年から2021年にかけて「ワーキングプア」と「ネットカフェ難民」という言葉が貧困報道でどのくらいテレビで放送されたのかを集計したグラフだ。グラフの数字は放送時間で〇時間〇分〇秒ということになる。

「ワーキングプア」は、2006年以降は比較的安定して毎年放送されているのに対し、「ネットカフェ」はやや増減が激しい。2007年の新語・流行語大賞のトップ10に選ばれたことでもわかるようにその時々の「トレンド」に左右される傾向が強い。コロナ禍での貧困が深刻化した2020年、この言葉が再びクローズアップされたことも興味深い。

朝日新聞デジタル「プレミアムコース」「ダブルコース」にお申し込みいただくと、全文お読みいただけます。お申し込みはこちらへ。

(「ベーシックコース」「スタンダードコース」ではお読みいただけません)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください