正確な報道を怠ったメディアのツケ

2023年03月16日

食品やエネルギー価格の高騰で生活に困窮する人が増えているのではないか。ときおり目の当たりにする食料配布の列がそのことを教えてくれる。

週末ごとに東京・新宿や池袋などで実施されている困窮者向けの食料配布。たまにボランティアで手伝ってみると、そこに並ぶ人々の列が以前よりも長くなっていることに気がつく。2年前、3年前まで、こうした場所に並ぶ人たちは一般的に「ホームレス」や「野宿者」と呼ばれる比較的高齢の男性が圧倒的な多数を占めていた。

それがいつしか30代、40代の比較的若い層も来るようになり、最近ではさらに10代、20代の学生ほどの若者たちも来るようになった。以前はほんの数えるほどだった女性の姿も年を追って増え始め、幼い子どもの手を引いた親子連れまで加わるようになった。

「かつてない事態。低所得や生活困窮がすでに慢性化しているのではないか」

食料配布にあたる支援者たちがそんな感想を口にするようになっている。

生活困窮者らに配る食料を袋詰めする人たち=2022年12月31、東京都新宿区

生活困窮者らに配る食料を袋詰めする人たち=2022年12月31、東京都新宿区筆者はテレビの記者兼ドキュメンタリー制作者として、2008年秋のリーマンショックやその年末に行われた「年越し派遣村」の前後数年にわたって貧困にあえぐ人たちを取材した。その後に大学へ身を転じて研究者になったが、リーマンショック期の貧困と現在のコロナショック期の貧困がどのように違うのか。「貧困についての報道」が、二つの時期でどう変化したのかが気になっている。

「貧困」に関するテレビ報道の放送データを分析したところ、これまであまり知られていなかった断面が浮かび上がった。

この研究成果を書籍として最近まとめたのが『メディアは「貧困」をどう伝えたか』(同時代社)であることは前回記した通りだが、今回はその中から「最後のセーフティーネット」と呼ばれる「生活保護」に焦点を絞って、生活保護のテレビ報道についての変化を分析していきたい。

生活保護は、第2次安倍政権下でそれ以前と比べると支給額が大幅に削減され、生活保護を利用する人たちは苦しい状況に追いやられた。流れをつくったのが当時の政府、安倍政権であることに間違いはない。だが、その政策決定を強く後押ししたのは実はメディアで、特に「テレビ報道」が大きく影響を与えていたことはあまり知られていない。その構図はテレビの世界にかつて身を置いた筆者には皮膚感覚としてなんとなく想像つくものではあったが、今回初めて放送データという具体的なかたちではっきり示されることになった。

筆者が分析に使用したのが「TVメタデータ」である。前回もお伝えたとおり、これは株式会社エム・データの商品で地上波やBSテレビ局で放送されたテレビ番組やTV-CMについてテキスト・データ化して構築されている。いつ、どの局のどんな番組で、誰が、どんな話題を、どの商品を、どのくらいの時間、どのように放送されたのかなどを、独自のデータ収集システムを使用して生成している。筆者は今回、同社の協力を得て、2006-2010年、2012-2013年、2020-2021年の地上波テレビの首都圏での放送について「TVメタデータ」を使って分析した。

*前回の「『ネットカフェ難民』と『生理の貧困』 “メディアの言葉”が社会問題を認識させる~リーマン貧困とコロナ貧困の比較(上)」はこちらから

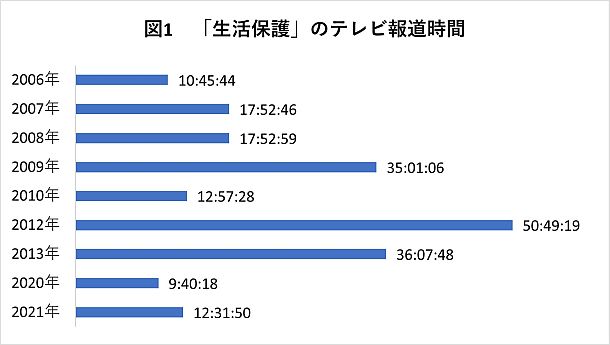

図1は「生活保護」についてのテレビ報道の時間的な推移をまとめたものである。グラフの数字は放送時間で〇時間〇分〇秒ということになる。生活保護の放送は10時間45分44秒だった2006年から2007年にかけて一気に増加し、さらに2009年にまた一段と倍増していることがわかる。

2006年から2007年にかけて増加した内容を詳しく見てみると、一因となったと思われるのが生活保護の受給をめぐる餓死や孤独死、孤立死の事件の報道だ。

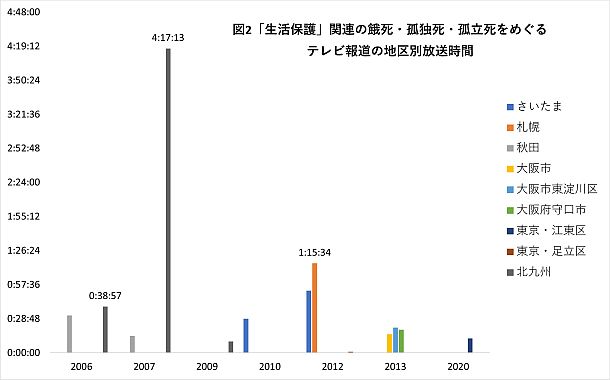

図2は、この頃に発生していた秋田市や札幌市、さいたま市、大阪市などの地域ごとの生活保護の受給をめぐる餓死、孤独死などの不審死の事件報道の放送時間を積算したものだ。

2007年に4時間17分13秒を記録しているひときわ高い棒グラフは、北九州市における餓死・孤独死・孤立死の報道である。北九州市では前年から生活保護を申請しようとした人が正式な手続きをさせてもらえずに福祉事務所の職員に追い返される「水際作戦」と呼ばれる申請抑制対応の末に餓死するという出来事が相次いでいた。2007年には生活保護を受給中の男性が市職員によって辞退届を書かされて、保護を打ち切られた末に収入が途絶え、職員への恨みの言葉や「おにぎり食べたい」などと書いたメモを遺して餓死していた。

生活保護を打ち切られた男性は日記の最後に「おにぎり食べたい」と記し、この扉の向こうで亡くなった=2007年7月19日、北九州市小倉北区

生活保護を打ち切られた男性は日記の最後に「おにぎり食べたい」と記し、この扉の向こうで亡くなった=2007年7月19日、北九州市小倉北区当時、北九州市の生活保護を担当する部署では生活保護件数を削減する内部的なノルマがあり、職員間では「闇の北九州方式」で呼ばれていたという内部告発もあってセンセーショナルに報道された。図1での「生活保護」の年間放送時間の17時間52分46秒の4分の1に迫る量が北九州市でのこうした異常な受給をめぐる不審死の報道だった。

2008年秋には米国発のリーマンショックによって自動車の製造工場などで派遣労働者として働いていた人たちが大量に「派遣切り」に遭い、仕事と住まいを失って路頭に迷うという事態が広がった。年末年始には東京・日比谷公園で「年越し派遣村」が実施され、民間の支援団体が行き場のない人たちを各区などの福祉事務所に連れていって生活保護の申請に同行する支援を行い、当面の生活の立て直しを目指した。次の年末年始も国立オリンピック記念青少年総合センターで「公設派遣村」が実施され、同じように生活保護が支援の手段として活用された。

図1での2008年から2010年にかけての生活保護の報道の増減にはこうした支援活動が反映されている。

流れが一変したのが2012年だった。お笑い芸人の男性が開いた記者会見が大きな転機になった。

朝日新聞デジタル「プレミアムコース」「ダブルコース」にお申し込みいただくと、全文お読みいただけます。お申し込みはこちらへ。

(「ベーシックコース」「スタンダードコース」ではお読みいただけません)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください