生活困窮者の居場所を作るための報道とは?

2023年03月17日

2008年に起きたリーマンショックの頃の「貧困」と2020年以降のコロナショックでの「貧困」――。

近年の日本社会を生活困窮と貧困の嵐が覆った二つの時期を比較しながら、テレビなどのメディアが「貧困」をどのように伝えたのかを検証する第3弾は、生活困窮者の支援活動に着目してみたい。

2008年秋に米国の投資銀行リーマン・ブラザーズの経営破綻に端を発した世界的な経済不況「リーマンショック」が起きたことで日本でも自動車製造工場などの製造業に従事する派遣社員が一斉に「雇い止め」に遭い、働く場を失うことになった。派遣労働者たちの中には、派遣会社が借りた派遣社員専用の寮に住んでいる人が多かったため、住まいも同時に失った。

年末には東京・日比谷公園で収入が途絶えて住まいを失った人々を支援するための労働組合や困窮者支援団体による年越し派遣村が実施された。ボランティアの人たちが用意するカレーライスや豚汁などの食事の前に行き場を失った人々の長い列が出きていた。

年越しそばが振る舞われた年越し派遣村=2008年12月31日、東京・日比谷公園

年越しそばが振る舞われた年越し派遣村=2008年12月31日、東京・日比谷公園リーマンショックの前後、社会の貧困は派遣労働を始めとする非正規の働き方が急拡大で広がり、それが「貧困」の拡大の背景になっていた。

2020年には新型コロナウイルスによるコロナショックが起こり、加えて2022年にはロシアによるウクライナ侵攻に端を発する物価高の直撃が続き、生活困窮にする人々は今も絶えることがない。週末に新宿や池袋などでNPOなどが実施する食料配布の場所にも長い列が続く。

シリーズ第1、2回目でも記したように筆者が分析に使用したのが「TVメタデータ」である。これは株式会社エム・データの商品で地上波やBSテレビ局で放送されたテレビ番組やTV-CMについてテキスト・データ化して構築されている。いつ、どの局のどんな番組で、誰が、どんな話題を、どの商品を、どのくらいの時間、どのように放送されたのかなどを、独自のデータ収集システムを使用して生成している。筆者は今回、同社の協力を得て、2006-2010年、2012-2013年、2020-2021年の地上波テレビの首都圏での放送について「TVメタデータ」を使って分析した。

*前回の「“芸人の親族”がきっかけの『生活保護バッシング』 『生活保護』引き下げを加速させたテレビ リーマン貧困とコロナ貧困の比較(中)」はこちらから

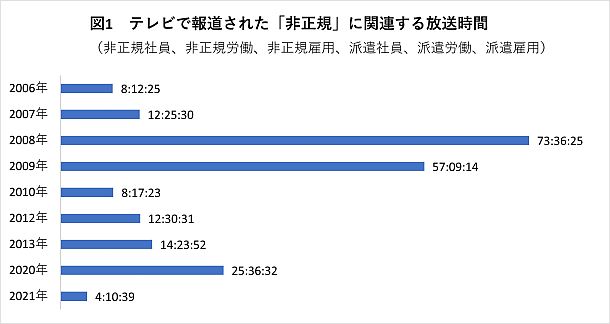

図1は「TVメタデータ」で「非正規」の雇用などについて貧困の文脈で報道された放送時間を年ごとにまとめたグラフである。

「ワーキングプア」で21世紀の貧困がクローズアップされた2006年。「ネットカフェ難民」という言葉で従来の住居に住むことができない事実上のホームレスが注目された2007年。背景になった非正規の働き方についての報道が増えていくが、増加のピークはリーマンショックがあった2008年。73時間以上も放送されていた。

自動車や電気製品などのメーカーが「派遣切り」「雇い止め」というかたちで派遣会社との契約を解約し、結果として職を失う人たちが急増した。メーカーなどに直接雇用される正規雇用=正社員ではない、派遣などの非正規の働き方の不安定さが浮き彫りになった。生活に困窮する人たちへの支援のあり方が議論になり、報道番組などで報道された。

前述の通り2008年末には「年越し派遣村」が設営されたが、翌2009年もリーマンショックショックによる経済不況が続き、2009年末には東京都が主体になった「公設派遣村」が設営された。2009年も非正規労働についての報道は続き、放送時間は59時間を超えている。

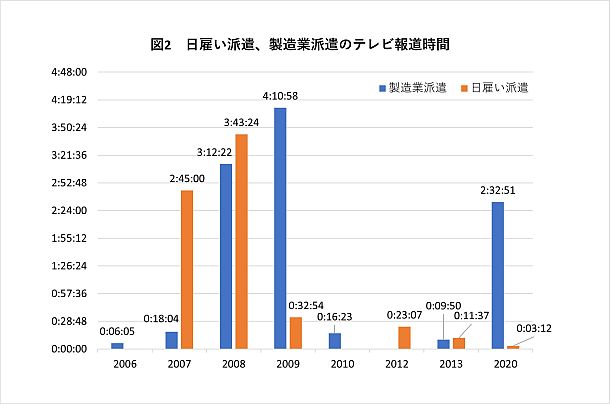

図2は「非正規労働」のうち、労働者派遣法の規制緩和をめぐって大きな議論になった「日雇い派遣」と「製造業派遣」についての報道の推移を集計したものである。

「日雇い派遣」は、最短でその日ごとの雇用で様々な現場に派遣される細切れの派遣形態だ。日雇い派遣最大手だったグッドウィル(当時)が六本木の超高層ビルにオフィスを構えながら、派遣労働者の給与から違法な天引きや法律が認めていない適用除外業務への派遣、二重派遣、偽装請負などの違法行為を行っていたことが2007年に次々に発覚。2008年には事業停止命令を受け、廃業に追い込まれていったことで2008年が報道のピークになった。

グッドウィルの不透明な給料天引きに抗議する組合員ら=2007年8月23日、東京・霞が関

グッドウィルの不透明な給料天引きに抗議する組合員ら=2007年8月23日、東京・霞が関これに対して、製造業派遣の報道のピークは1年遅れの2009年になっている。グッドウィルの廃業でメディアの注目は製造業派遣を禁止するかどうかに集まり、当時野党だった民主党が禁止をマニフェストに盛りこんで衆議院議員選挙を圧勝したことから民主党政権下でも労働者派遣法の改正が焦点になった。

図1および図2を見てみると、リーマン期とコロナ期ではともに非正規労働で働く人たちが直撃されて生活困窮になっていることがわかるが、二つの時期での違いも見えてくる。

一つは非正規における「働き方」の形態そのものについてである。たとえば図1で、非正規労働についての報道がピークになった2008年と2009年は非正規労働のなかでも「派遣」という働き方に焦点が当たり、「労働者派遣法」の改正が焦点になった。

これに比べると、コロナ期の2020年では非正規労働の割合はすでに4割を超えて常態化する一方で特定の派遣のあり方が議論になっているわけではない。ウーバーイーツのように、大手企業がつくった枠組みや指示を受けて働きながらも、法律上は「個人事業主」であるために労働者としての補償などが得られない働き方も広がっている。

従来の派遣労働者と比較しても、より不安定な新しい「非正規」の働き方が増えつつあるものの、「Aさんは仕事がなくなってウーバーイーツの配達でわずかな収入を得ています」というような文脈でしか報道には登場しない。そういう人たちが労働組合をつくったなどのニュースが断片的に流される程度で、その人たちの境遇を支えるために国会などで議論するとか法整備をするとか、そうした大きな議論にはつながっていないのが現状だ。

朝日新聞デジタル「プレミアムコース」「ダブルコース」にお申し込みいただくと、全文お読みいただけます。お申し込みはこちらへ。

(「ベーシックコース」「スタンダードコース」ではお読みいただけません)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください