東京・狛江の住宅街に「小さな沖縄資料館」をつくった理由

2023年03月13日

東京・狛江の住宅街の2階にある事務所が、いま、「小さな沖縄資料館」になっている。

資料館にしたのは高山正樹さん(65)。沖縄のことを知ってもらおうと、さまざまな試みをしてきた人だ。

昨年暮れ、食道がんで余命半年という宣告を受けた。「想定したなかで最悪」の宣告だった。けれど、高山さんはこんなふうに語る。

これは「神様からの贈り物」じゃないか……。

高山さんはなぜ、いまこの状況を、チャンスと捉えるのか。

「小さな沖縄資料館」入り口の階段脇に掲げられた看板。

「小さな沖縄資料館」入り口の階段脇に掲げられた看板。高山さんは俳優で、イベントや物販などをてがける会社「M.A.P.」の代表を務める。同社の事務所を、自分たちの手で資料館に改装した。

部屋のまんなかには紙製のガジュマルのオブジェが立ち、天井に枝を伸ばす。壁には写真や年表が並ぶ。その一枚一枚が、ガジュマルの枝にしげる葉っぱにみえてくればいい。そんな思いで空間を構成した。

写真は、沖縄の報道カメラマン、大城弘明さんと山城博明さんの作品だ。

沖縄が日本に復帰して50年の昨年7月、大城さんの写真展をここで始めた。米兵による交通事故をきっかけに住民の怒りが爆発したコザ暴動など復帰前の写真から、低空を飛ぶオスプレイといった近年の写真まで。大城さんは高山さんに作品を託し、沖縄のことを伝えてくれと依頼した。

「小さな沖縄資料館」について説明する高山正樹さん。

「小さな沖縄資料館」について説明する高山正樹さん。その後、山城さんからも写真を託された。「ハジチ」(針突)という入れ墨を手の甲や指に入れた女性たちや、やんばる(山原)の写真だ。

沖縄に関心がなくても、タトゥーに関心があって、ハジチを見にくる人がいるだろう。だったらアートがあれば、それに興味をもってきてくれる人もいるんじゃないか……。ガジュマルのオブジェをつくったのはそんな理由からだ。

ほかにも、米軍基地のフェンスや家屋の赤瓦を模してつくりこんだ。キジムナー(沖縄の樹木の精霊)やヤモリも、そこここに隠れている。

写真は年代順に並べ、その時代のできごとを記した年表などを配した。

高山さんは、訪れた人たちに資料の説明をし、沖縄の歴史や現在について延々と話し込む。

ガジュマルのオブジェに、キジムナーが隠れている。

ガジュマルのオブジェに、キジムナーが隠れている。資料館の住所は狛江市岩戸北4の10の7。メールはmpro@mbh.nifty.com。電話は03・3489・2246。

論座では、関連するさまざまな記事を公開しています。ぜひこちらもお読みください。

悩みは、入館を無料にしたにもかかわらず、来場者が少ないことだ。とくに秋ごろまでは少なかった。

「沖縄問題とか基地問題を、閉じた空間でやっても訪ねてこない」と、高山さんはぼやく。

昨年5月、狛江の駅前広場などで、三線や琉球舞踊を披露したり、沖縄の食を味わったりするイベントを開いた時にはおよそ3千人もの人が参加したという。けれど、もっと深く沖縄を知るためのこの資料館には、なかなか足を伸ばしてもらえない。それがもどかしい。

高山さんは、沖縄の人たちの複雑な思いを伝えたいと考えている。例として挙げるひとつが、沖縄のチャプリンとも称された芸人・小那覇舞天(おなは・ぶーてん)の話だ。

沖縄戦では県民の4人に1人がいのちを落とした。生き残った人に笑いを取り戻してほしい。そんな思いで、舞天は悲嘆に暮れる家々を訪ね、いのちのお祝いをしようといって三線をかきならした。その舞天の芸は、沖縄の笑いの原点ともいえる。

「悲しんだ島だから、音楽や笑いが必要だった。なのに、沖縄の音楽や笑いだけに人が集まるのって、どうなんでしょうか」

なんとか来場者を増やせないか。苦肉の策として使ったのが、自身の病だ。知り合いに余命半年と告げられたことを打ち明け、きてほしいと呼びかけた。

「『死ぬからこい』といったら、ようやくきて、話を聞いてくれるようになりました」。病を「神様からの贈り物」と呼ぶゆえんである。

いまは山口市に暮らすわたしにも誘いが届いた。東京に住んでいたころ、高山さんたちが毎年催してきた沖縄映画祭などに参加していたからだ。SNSで届いたメッセージには、こうあった。

「資料館、文字通り命がけです」

資料館に並ぶ大城弘明さんと山城博明さんの作品。

資料館に並ぶ大城弘明さんと山城博明さんの作品。高山さんは東京出身。それなのに、なぜ命がけで取り組むのか?

疑問をぶつけると、高山さんはこう説明した。

「沖縄のことを知ったら、そうせざるをえないでしょう」

沖縄とかかわるようになったのは20代前半。舞台でアイヌ民族の役を演じたのをきっかけに、沖縄にも関心をもつようになった。

沖縄にまつわる舞台の台本を書こうと、「沖縄大百科事典」から文学、劇評など様々な文献を読みあさり、印象に残ったところをノートに書き留めた。小さな文字がびっしりと並ぶそのノートは、熱の入れようを物語る。

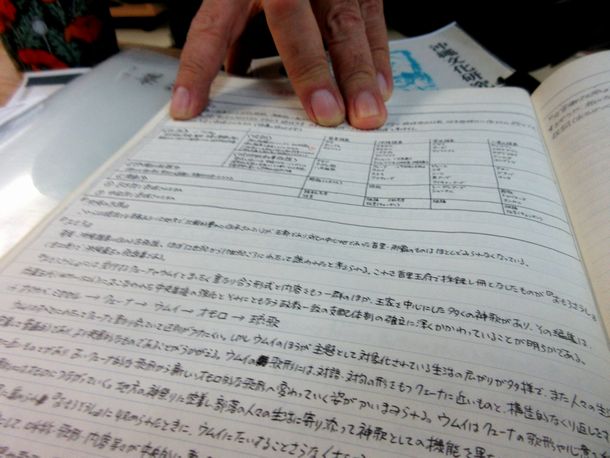

高山正樹さんが若いころ、沖縄に関する著作などから印象に残ったことを書き写したノート。

高山正樹さんが若いころ、沖縄に関する著作などから印象に残ったことを書き写したノート。そして沖縄の女性と結婚し、沖縄に通い、日本人には沖縄について考える義務があると感じるようになった。

「沖縄に全部押し付けておいて、何も知らないなんてありえなくない? メシを食えているのは、沖縄の人を踏みつけているからかもしれないと思ったら、考えざるをえないでしょう」

沖縄を米軍統治下に置き、安全保障を沖縄の米軍に依存しながら、日本は経済復興を遂げた。復興の裏には沖縄の負担があった。

高山さんは「日本は沖縄に被害だけではなく加害者意識まで押し付けた」とも指摘する。ベトナム戦争のとき、嘉手納基地を飛び立った米軍の爆撃機がベトナムに爆弾を投下し、沖縄は現地の人たちから「悪魔の島」と呼ばれたからだ。

だから、沖縄のことを伝えるために取り組んできた。沖縄映画祭のほかにも、沖縄の言葉や三線、琉球舞踊の教室を開いたり、コミュニティーラジオで発信したり、沖縄の文学を朗読してCDに収録した「おきなわおーでぃおぶっく」を発行したり。

その集大成が資料館だ。

「沖縄のことを考えられるようになったら、ほかの問題にも知らん顔をしていられなくなる。難民問題も、在日コリアンのことも、自分の地域のことも。沖縄の問題は『考えるスイッチ』になると思います」

資料館の真ん中にあるガジュマルのオブジェ。

資料館の真ん中にあるガジュマルのオブジェ。高山さんは抗がん剤治療を受けながら、いまも資料館で来客を待つ。

これまで以上に次々に、資料館の内外で沖縄関連の催しを企画したり、参加したりしている。コミュニティーラジオ「コマラジ」の高山さんの番組「火曜の夜はまんちゃーひんちゃー」では沖縄のことや病状を語り、「期間限定(高山正樹の命尽きるまで)」で、YouTubeでアーカイブ配信している。

4時間半に及ぶ取材を終えようとしたとき、高山さんは「何かを、残していかないといけない」とつぶやいた。

そのことばに、なぜ命がけで取り組むのか、腑に落ちた気がした。

このままじゃあ死ねない。「何か」を残していかないといけない……。その「何か」は、高山さんが「生きた証し」になるのだろう。

よい時間の生かし方だな。

そう感じた。

もちろん、残された時間ができる限り長くなることを祈りながら。

資料館は狛江市岩戸北4の10の7にある。メールはmpro@mbh.nifty.com。電話は03・3489・2246。

論座では、関連するさまざまな記事を公開しています。ぜひこちらもお読みください。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください