「野球のワールドカップ」として成長。低下する日本の野球人気の復活につながるか?

2023年03月23日

今回で5回目となった「ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」は、日本代表が22日、米国代表に3対2で勝って3大会ぶり3度目の優勝を飾った。

WBC決勝で優勝を決め喜ぶ日本代表の選手たち= 2023年3月21日、 米フロリダ州マイアミ

WBC決勝で優勝を決め喜ぶ日本代表の選手たち= 2023年3月21日、 米フロリダ州マイアミ

日本代表は1次リーグを全勝で通過、準々決勝のイタリア戦は危なげなく勝ち、メキシコとの準決勝は9回裏に村上宗隆選手(東京ヤクルトスワローズ)の適時打で逆転勝利して6連勝で決勝戦に進出。まさに「史上最強」という前評判通りの強さを見せた。

そして迎えた最終試合。大会史上初めて日米両国が“激突”した決勝戦は、先制点を許した直後に逆転。その後は日本らしい細かな継投で強力な米国打線の反撃を封じた。歴史的な組み合わせとなった一戦は、これからも長く語り継がれる、大会史に刻み込まれる名勝負だったと言っていい。

日本勝利の余韻がさめやらぬなか、本稿ではWBCの歴史的な意味と、今回の大会から見えてきた意義について、考えてみたい。

試合後、日本代表に向かって拍手し、健闘をたたえ合うチェコ代表の選手たち=2023年3月11日、東京ドーム

試合後、日本代表に向かって拍手し、健闘をたたえ合うチェコ代表の選手たち=2023年3月11日、東京ドーム

今大会で大きな注目を集めたチームの一つに、3回目の挑戦で初めて本選に出場したチェコ代表がある。

チェコで野球が行われるようになったのは約30年前。1989年のベルリンの壁崩壊に象徴される冷戦終結を契機として本格的に行われるようになり、93年にはアマチュアリーグのチェコ・エクストラリーガが創設されるなど組織が整えられた。97年には旧チェコスロヴァキア出身のパベル・ブディスキーがモントリオール・エクスポズ(現在のワシントン・ナショナルズ)とマイナー契約を結び、チェコ人として初めて北米プロ球界の一員となっている。

チェコではサッカーの人気が高く、アイスホッケーも盛んで、野球の競技人口は約7000人と規模は小さい。しかし、国内リーグの地道な活動を目にした若者が野球に興味を持ち、大リーグで学んだ指導者たちが体系的な指導を行って、WBCはチェコ野球が目指すべき最大の目標となっている。

消防士や教員が代表となり、「本業と野球の二刀流」が話題となったチェコ代表だが、1次リーグでは中国代表に勝利するなど、実力は確実に向上している。

WBCを選手会とともに主催する大リーグ機構は、「WBCは野球の普及のために不可欠」と主張してきた。しばしば懐疑的な視線を向けられてきた機構のこの主張が、決して偽りではなかったことを、今回のチェコ代表の活躍が実証したと言えるだろう。プロリーグを持たない、あるいはリーグはあっても発展途上にある国や地域にとって、WBCは選手たちが野球を続ける大きな動機となっている。

日本のプロ野球は、前身である日本職業野球連盟が1936(昭和11)年に発足してから、今年で87年目を迎える。

現在、野球といえばプロ野球を思い浮かべる人が多い。しかし、連盟が結成された当初は、野球といえば学生野球であり、特に東京六大学野球は球界の盟主であった。そのため、野球を職業にすることは不健全なことと考えられていた。

連盟が設立時に定めた綱領に、「我が連盟は日本野球の健全且つ飛躍的発展を期し以て世界選手権の獲得を期す」という一文が記されていた。この綱領は、大リーグのワールド・シリーズを制覇した球団と日本職業野球連盟の優勝球団の対戦を念頭に置いたものであり、世界選手権とは日米両代表が争うものであった。

当時の日本と米国の間の実力の差は、今日のわれわれが思い描く以上に大きかった。大リーグは手本であり、日本は挑戦者でしかなかった。それゆえ、連盟は大リーグに追い付き、対等な立場で世界の野球界の頂点を目指すという気宇壮大な目標を掲げたのである。

とはいえ現実には、米国のワールド・シリーズ優勝球団が来日することはあっても、真剣勝負というにはほど遠かった。日本側の意気込みの高さに比べ、米国側にすればオフシーズンの余興に過ぎなかったのだ。

こうした歴史を鑑みると、今回、日本代表と米国代表がWBCという大会で頂点を競い合ったことは感慨深いものがある。先人たちが思い描いた「世界選手権の獲得」が、87年の時を経て実現したとも言えよう。

過去2回の優勝はもちろんだが、とりわけ決勝戦で米国を破って優勝したのは大きい。今回の栄誉は、文字通り日本の野球の歴史にとって画期をなす出来事になったのである。

WBC決勝で優勝して喜ぶ日本代表=2023年3月21日、米フロリダ州マイアミ

WBC決勝で優勝して喜ぶ日本代表=2023年3月21日、米フロリダ州マイアミ

1990年代後半、「野球のワールドカップ」をという声が高まって以来、「実現するのは早くても2010年代」と言われていた国際大会は、2006年にWBCとして結実した。

大方の予想より早く始まったWBCだったが、当初は興行成績の低調さが大会の先行きを不安視させる要因の一つであった。ただ、2017年の第4回大会では総収益が第1回の約8.5倍となる推定1億1000万ドルに達するなど、大会は着実に成長している。

だが、依然として問題は山積している。たとえば、予選の参加国数の少なさは、野球の国際化を目指すWBCにとって大きな課題のひとつだ。大リーグの公式戦開幕直前の3月中旬に大会を行うことも、WBCの開始直後から問題視されながら、今日に至るまで改善されていない。

オフシーズンも野球の話題が途切れないように、各種の表彰や催事を行うのが、大リーグ機構の戦略である。この観点からすれば、WBCの開催時期は公式戦開幕直前ではなく、ワールド・シリーズ終了後の11月や12月などのオフシーズンにすることが、機構の方針にも適すると思うのだが、実現は難しいようだ。

機構とともにWBCの主催者に名を連ねる大リーグ選手会にとっては、オフシーズンは契約更改の時期で、去就そのものが定まらない選手もいて、大会開催には同意しにくい。長期契約を結んでいる選手も、オフシーズンには家族とともに過ごす時間を十分取ったり、趣味を満喫したり、自らが設立したり関わっている慈善団体の活動に力を入れたりする。個人の時間を優先するのが大リーグの流儀なのだ。

球界に大きな影響力を持つ代理人にとってもWBCは悩ましい。開催時期がいつであれ、顧客である選手が大会に出場して故障するのは困る。1年間の疲労が蓄積された状態のオフシーズンの開催は怪我の可能性を高めるのでなおさらだ。

このように大リーグの事情を優先する形で大会が運営されることには、日本を含む各国・地域から絶えず不満や批判が示されてきた。

とはいえ、大会にかかる経費を負担してスポンサーを集め、さらに選手の参加に難色を示す大リーグ各球団の経営者を説得するのが、大リーグ機構と選手会であるということを考えれば、米国の意向を無視して大会を運営することは現実的ではない。

大リーグ本位の大会のあり方を変えるには、現行の体制の変更が不可欠である。そのためには、米国以外の各国・地域の連盟や統括組織が十分な集金力と交渉力を備えるしかないが、現状ではそれは難しい。今しばらくは、現在のあり方を続けるしかないというのが現実であろう。

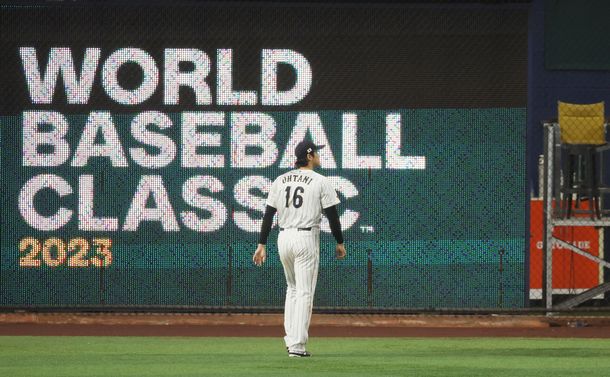

WBC決勝(日本―米国)、6回裏終了後、ブルペンに向かう大谷翔平選手= 2023年3月21日、米フロリダ州マイアミ

WBC決勝(日本―米国)、6回裏終了後、ブルペンに向かう大谷翔平選手= 2023年3月21日、米フロリダ州マイアミ

日本の優勝で幕を下ろしたWBCは大きな意義を持ちつつ、改善すべき課題も少なくない。しかし、こと日本に関する限り、今大会は過去4回に比べて大きな成果を収めたのは間違いない。

21世紀に入り、競技として野球を行う“野球人口”は年々、減少している。なかでも高校野球は部員数の減少が著しく、人口減少といった社会的な環境の変化以上に厳しい状況に置かれている。

そんななか、今回の大会では日本代表の試合のテレビ中継がいずれも高視聴率を記録。平日の午前中の放送となった決勝戦も、平日の午前中の放送にもかかわらず平均世帯視聴率が42.4%と異例の高さとなり、仕事中に中継を見ることが許される企業があるなど大いに注目を集めた。

今や地上波で公式戦が中継される機会が減った日本のプロ野球界にとっても、この現象は好ましい。普段は野球の試合を見ない、あるいは野球そのものに興味を持たない人々が、「今日の侍ジャパンは……」と口にする様子は、この大会がより幅広い層に野球の魅力を訴えかけたことを示している。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください