当局取材への依存と記者クラブ制に切り込んでこその検証だ

2023年03月30日

57年前の一家4人殺害事件で死刑が確定した袴田巌さん(87)=釈放=について、東京高裁は今年3月13日、再審開始を認めた静岡地裁決定を支持し、検察側の即時抗告を棄却する決定を出した。検察は最高裁への特別抗告を断念。袴田事件は大きな節目を迎えた。

それを機に新聞テレビは当時の捜査や検察・裁判所の対応を批判する報道を続けている。しかし、袴田さんを“犯人”として扱った事件報道の検証は一向に本格化していない。警察と一体化して犯人探しに狂奔してきた報道機関は、自らの責任をまたもスルーするのか。

支援者らを前に話す袴田巌さん(右)と姉の秀子さん=2023年3月21日、静岡市葵区

支援者らを前に話す袴田巌さん(右)と姉の秀子さん=2023年3月21日、静岡市葵区 袴田事件の発生は1966年6月30日午前2時ごろだった。静岡県清水市(現在は静岡市清水区)で味噌製造会社の専務宅が全焼。焼け跡からは専務、妻、次女、長男の遺体が見つかった。4人は刃物でめった刺しにされていたという。

警察は、同社従業員だった袴田さんを当初から犯人と決め込み、捜査を本格化させる。そして8月18日に袴田さんを逮捕。勾留期限の直前に“自白”を得た―という流れだった。

袴田さんを犯人と決めつけた報道は、逮捕の前後から一気に過熱している。

「従業員「袴田」逮捕へ 令状取り再調べ」「寝間着に油、被害者の血?」(1966年8月18日、読売新聞夕刊社会面)

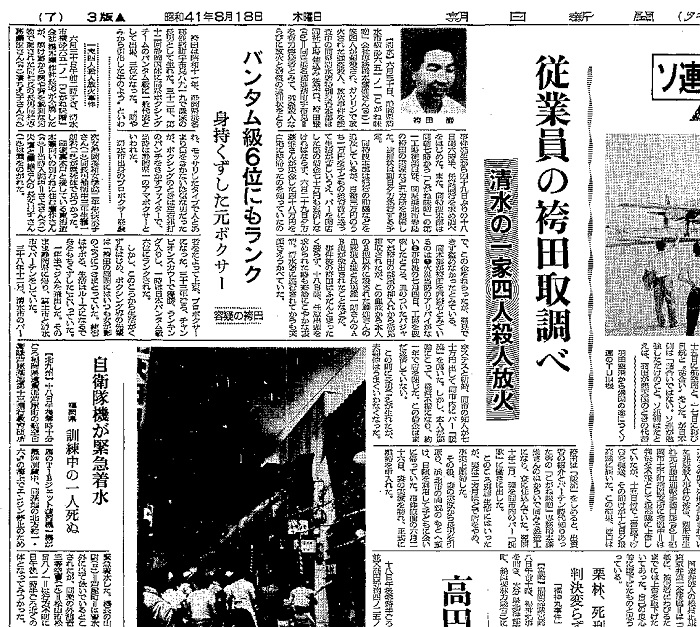

「バンタム級6位にもランク 身を持ちくずした元ボクサー」(同、朝日新聞夕刊社会面)

「袴田の取調べ第二ラウンドへ 消極否認続ける」「当局に自信“ロープぎりぎり”」(8月20日、静岡新聞1面トップ)

「専務さん一家は私が殺した 袴田自供」「パジャマ着て犯行 最初に専務刺す」(9月7日 静岡新聞社会面)

「袴田、犯行を自供 清水の強殺放火 逮捕されて20日目」(朝日新聞9月7日社会面)

新聞記事データベースを使って過去記事を検索すると、このような記事は次から次へと出てくる。量の多さだけではない。「袴田は、この朝六時三十分ごろ清水署に連行されたが、クリーム色の半ソデシャツ、茶色のズボンというさっぱりしたふだん着でうす笑いさえ浮かべ……」「情操が欠け、一片の良心も持ち合わせていない」といった文章はいくらでも出てくる(当時は「容疑者」呼称を付けず、呼び捨てだった)。

他方、各新聞は県警の捜査を「科学的」などと形容して称賛し、“自供”を始めたタイミングでは「あと二、三日すれば全面自供するのではないかと思う。それにしても難しい事件だった」という県警本部長の談話を載せた。裁判が始まってもいないのに、事件はすべて解決したかのような報道を展開したのである。

では、袴田事件の再審開始が確定した後、報道機関は過去の“犯人視”報道をどのように自己検証したのだろうか。結論を先に言えば、ほとんどの新聞・テレビは自らの報道を検証していない。100点満点の0点だ。

数少ない例外は毎日新聞だった。3月24日朝刊に『当局の情報疑わず 「犯人視」に偏りも 毎日新聞報道を検証』という見出しの長文記事を載せている。

それによると、毎日新聞は当時、『袴田ついに自供/「金ほしさにやった」』などの見出しを付け、「逮捕されてから20日目、発生から69日ぶりで事件は解決した」などと伝えた。さらに、自供の際の取り調べについては警察情報を鵜呑みにして詳述。「(県警の)ねばり捜査の勝利だった」と結んだ。

検証記事は次のように続く。

取り調べは過酷な環境で続けられ、16時間を超えた日もあった。一審の静岡地裁は検察側が提出した計45通の自白調書のうち44通について任意性を否定した。しかし当時の報道でこうした取り調べの実態を洗い出すことはなかった。

捜査本部による逮捕状請求を報じたのは66年8月18日。容疑の理由について、「事件当夜のアリバイがない」「(袴田さんの)部屋から血のついたパジャマが見つかり、パジャマの足の部分に放火のとき使ったとみられる混合油が付着していた」「給料の前借りが多く、金に困っていた」「右手に刃物で切ったとみられる新しい切り傷があった」などと記した。

「血のついたパジャマ」を除くと、いずれも状況証拠だった(略)

同じ記事では、鮎川耕史・東京本社社会部長が次のように書いている。

今回検証した一連の記事は、半世紀前の紙面に掲載した報道です。内容が適切だったかを現在の視点から論じることに困難な点があることは否めません。しかし再審により袴田巌さんが無罪となる公算が大きくなったいま、当時の報道を振り返ると、教訓にすべき問題が浮かび上がります。袴田さんを「犯人」と見立てた捜査当局に同調する半面、適正さを欠く捜査になっていないかの確認が十分でなかったことです。注目を集める事件の報道で、事実を冷静に追求することの大切さをあらためて感じています。(略)

現在の毎日新聞の事件報道は、裁判員制度の開始に向けて2008年12月に作成したガイドラインをよりどころにしています。そこでは容疑者について、「『無罪推定』が刑事司法の原則であることを確認し、『犯人』と決めつける報道は避ける。容疑を記事化する場合は、確定的な事実でなく、疑いの段階であることがわかるようにする」との指針を掲げています。過去への反省も踏まえたこれらの指針に基づき、適切な報道に努めています。

さらに鮎川氏は、2014年3月に静岡地裁が袴田さんの再審開始を決定した際、元捜査員への取材などを通じて当時の捜査を検証したと言及し、「初期には掘り下げることのなかったテーマを、その後の推移に応じて検証することも重要」と記している。真っ当な見解である。

しかしながら、検証の目線は警察取材の在り方そのものには触れていない。本来であれば、当局取材に全面的に依拠している事件取材の問題点をも自ら明らかにし、記者クラブ制度の弊害と改善点を示しながら自己検証すべきではなかったか。

毎日新聞による袴田事件の報道は、質・量ともに他紙を凌駕する勢いだったとされる。袴田さん逮捕を伝える捜査情報の“先取りスクープ”(やがて公表される出来事を他メディアに先行して報じること)も毎日新聞だった。

なぜ、それが可能だったか。事件当時の毎日新聞静岡支局長で後に社会部長を務めた記者(故人)は、1980年に出版した自著で取材経緯を明かしている。それによると、記者は日頃から警察官宅に夜回り取材を続けるなどして親しくしていた。袴田さん逮捕の前夜、1人の刑事が記者を訪問。翌朝の袴田さん逮捕に向けた捜査態勢などの情報を提供してくれたのだという。

要するに、警察にとって都合のいい情報をもらい、締め切りまでわずか数時間の間に大々的な「逮捕へ」の記事を作り上げてしまったのだ。この本には「あす逮捕」を確認するため、東京社会部の記者が警察庁に確認に走ったとの話も出てくる。一支局の暴走でも何でもない。

また、毎日新聞は、袴田さんの“自供”開始に合わせ、「科学捜査の勝利」とする大型の記事も掲載した。

警察と二人三脚を組んで犯人探しに狂奔し、警察から一方的に提供してもらった情報を垂れ流し、ペンの力で「袴田さんが真犯人」と決めつけ、世論を煽り続けたのだ。

捜査の手段や行方に誤りがないかをチェックするというジャーナリズムの本務を果たすどころではなかった。

こうしたことは毎日新聞に限らない。警察に取材することを許された記者クラブ加盟の記者が警察と一体化してしまえば、進行中の事件捜査に外部から異を唱える者はいない。事件記者とは結局、“ペンを持った捜査員”であり、冤罪づくりのお仲間だったと言われても仕方ないだろう。

そして、取材現場におけるこの構造は長く温存され、現在に至っている。

1966年8月18日付の朝日新聞夕刊紙面

1966年8月18日付の朝日新聞夕刊紙面冤罪事件を検証する際には報道機関も冤罪づくりの片棒を担いでいたことを再認識し、検証の目線を自らの取材・報道にも向けなければならない。検証なきところに改善はない。

言うまでもなく、報道機関の自己検証プロセスでは、先輩記者の過去の営為が対象になる。先輩は直属の上司だったり、編集・編成幹部だったりする。あるいは取締役かもしれない。大物OBの場合もあろう。そこに後輩たちが切り込み、フラットな立場で検証取材ができるかどうか。そこに全てがかかっている。

冤罪事件として著名な足利事件では、地元栃木県の地方紙・下野新聞が事件を検証する長期連載「らせんの真実 冤罪・足利事件」(2009年10 月〜2010年8月)を掲載し、その中で自己検証にも取り組んだ。

後に刊行された同名書籍の第8章「報道」は、取材班の若手・中堅記者が編集幹部になっていた当時の事件記者に迫っていく記録である。記載は18ページ分。全体の分量からすれば決して多くはないが、警察記者クラブで日々過ごす中、警察情報を疑うという感覚が摩耗していたことなどが率直に語られてはいる。

記者クラブ制度や警察取材の根本を問い直す内容にはなっておらず、物足りないと筆者は感じるが、それでも報道の自己検証をきっちりと進めた意義は大きい。

足利事件の再審で無罪判決を受けた菅家利和さん= 2010年3月26日、宇都宮地裁前

足利事件の再審で無罪判決を受けた菅家利和さん= 2010年3月26日、宇都宮地裁前 足利事件の後、滋賀県の湖東記念病院事件など再審無罪事件がいくつかあった。しかし、下野新聞のような報道の自己検証はほとんど実現していない。例えばNHKは2022年、BS1スペシャル『正義の行方 飯塚事件 30年後の迷宮』を放送し、冤罪が疑われるこの事件の全容を描いた。発生当時、警察担当だった西日本新聞の記者も登場し、報道の問題がどこにあったかを語らせている。評価の高かった番組であり、筆者も興味深く視聴したが、一方で「当のNHKの報道は当時どうだったのか。NHKも犯人視報道をしたはずだが、自己検証はやらないのか」と嘆息した。

宇都宮地裁で行われた足利事件の再審では、被告側の最終弁論で佐藤博史弁護士が次のように熱弁をふるったという。

「足利事件の悲劇は、足利事件に関与したすべての者が、なすべきことをなさず、なすべきではないことをなしたために生み出されたのだと私は思う……マスコミによる誤った報道を含め、それぞれがその職責を果さなかったために悲劇が生まれたのではないか。深刻な反省が求められている」

2010年2月の最終弁論から13年。佐藤弁護士の求めに、報道機関はまだ応じていない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください