記者を見える化し、インターフェース革新に向けて紙とデジタルとの大融合を!

2023年04月12日

インターネット元年と呼ばれたのは、Windows95が登場したのと同じ1995年でした。それから30年近くが経つ現在は、個人でも発信できるようになり、双方向コミュニケーションを可能にしたSNSが身近になり、“身体密着端末”スマートフォン(スマホ)が爆発的に普及するという変化を遂げてきています。メタバースやAIの進歩が大きな話題となって、メディアへの影響も不可避と言われる昨今です。

しかし、かつて週刊「朝日ジャーナル」が表紙に掲げていたように、どのような時代になっても報道や解説、評論は必要です。そのためには、取材をきちんとできるメディアが持続的に活動できることが求められます。論座が終了となるこの機会に、ニュースメディア、特に「取材するメディア」の代表選手である新聞がデジタルでどう価値を作るかという観点で、これまでの論座での私自身の論述を振り返りつつ述べてみます。

*以下で、単に新聞と言う場合、紙の新聞とデジタル版(電子版)共に含みます。

「朝日ジャーナル」(1976年9月17日号)の表紙。報道、解説、評論と毎号銘打っていた=筆者撮影

「朝日ジャーナル」(1976年9月17日号)の表紙。報道、解説、評論と毎号銘打っていた=筆者撮影近著『スマホ時代の哲学 失われた孤独をめぐる冒険』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)という本で評判の若き哲学者谷川嘉浩さんの言っていることに私は共感します。すなわち、私たちは、何もしない空白の時間ができるのを恐れ、忙しくすることで自分を満足させているのではないか。また、常時接続のもと、アテンションエコノミー(人々の関心や注目が価値を生む経済)とスマホにより反射的コミュニケーションを積み重ねて、注意の分散をもたらしているのではないかという指摘です。

職業として最も精神集中の時間を必要としている谷川さんは、それでもSNSをおおいに利用する道を選んでいますし、スマホ断ちやツイッター断ちを勧めているわけではありません。私はと言えば、SNSのうち、ツイッターは、通常フォローしている人の発言を見るだけです。相対的に落ち着いているFacebookを中心に利用しています。

私は、特にインターネットの普及とスマホの台頭以後、「落ち着いたメディア環境」の実現を社会的課題として意識してきました。ふと、インターネットなどない、(紙の)新聞のページをゆっくりめくって過ごしていた頃のことを思い出します。旅行や出張に数日間出かけたときなど、帰ってから、たまった新聞のページを全部めくりました。見出しを眺め、いくつかの記事を選んで読むことによって正常な生活に戻ったような気がしました。

かつてお世話になったIさん(元大学教授、社会学)が、論座の私の文章を読んで、こんな感想をくださいました。

退職して、在宅が多くなって、新聞の読み方が変わりました。忙しくしていた時は、テレビで見て、また同じニュースを新聞で目にして、こんなことでは、新聞は太刀打ちできないと思っていました。しかし、今はその見方が変わりました。

新聞の「総合一覧性」という特徴です。時間がありますから、ゆっくりとページを繰ります。勿論、広告も含めて見ます。政治・経済から社会、スポーツ、エンタメ、4コマ漫画、時事川柳、小さな風刺コラム、書評、人生相談等々。「人生相談」などからは、時代の変化がよく読み取れるのも面白いです。

この新聞の「総合一覧性」は、日本の新聞が築いてきた伝統で、もっと評価し、大事にすべきことかと思います。テレビも出来ないし、スマホの小さな画面では絶対実現できない特徴です(一部字句修正および省略)

私は、新しい技術による新しいメディアのあり方を受け入れる立場です。紙に拘泥せず、デジタルメディアにおおいに期待しています。しかし、その際に、紙の新聞のよさ(紙面文化)をすべて忘れて捨て去ってしまうことには反対です。Iさんが指摘している、箱庭のように範囲の決まった中に大小のさまざまな分野の記事を割り付けて編集すること(総合性)やページごとの“眺め”のよさを大事にすること(一覧性)はその代表です。いわばニュースをほどよく並べた“箱庭”を眺めることによって、社会の今と最低限つながって、社会の断面を感じ取ったかつての私の感覚は忘れたくないのです。

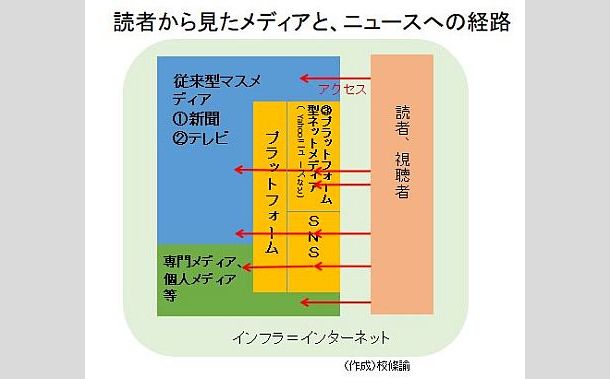

ところで、現在、若い層ほど紙の新聞とは無縁になって、スマホの画面を通じて、人によりさまざまな経路からニュースを見ています。たとえば、ツイッターで、フォローしている人がリンク紹介しているニュースをクリックしたり、LINEのやりとりをしている人が紹介する記事を見たりする場合もあるでしょう。

無料のニュースアプリを入れている人は、そのタイトル(見出し)をざっとチェックしたり、ときに本文も開いたり、また、YouTubeでチャンネル登録をしている番組で動画のニュースを見たりというように、現代の人々がニュースにたどりつく経路は多元的です。ただし、ひとりの人が、多元行動をしているとは限りません。いずれにせよ若い層ほど、箱庭は遠い存在で、そこではアジェンダセッティング(課題設定)という概念も影が薄くなっています。

新聞の側から見た場合、読者が自社のデジタル版にまでたどりつく場合と、Yahoo!ニュースやLINEニュース、スマートニュースなどのアプリないしサイトで止まってしまう場合があります。後者のサイトは、新聞の立場から見ると、メディアというより記事配信先のプラットフォームですが、読者から見れば、朝日新聞デジタルもYahoo!ニュースも同列に並ぶメディアです。ここでは、あまたあるネットメディアと区別して、プラットフォーム型ネットメディアと呼ぶことにします。

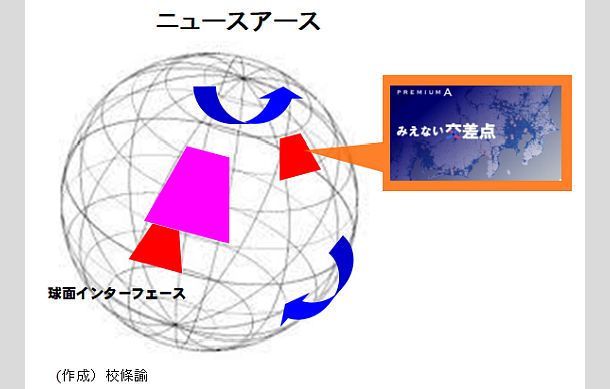

ニュース報道という観点でユーザーから見れば、新聞(紙・デジタル)、テレビ、プラットフォーム型ネットメディアが3大マスメディアと言えそうです。新聞とテレビは、広汎な取材網を持ち、取材記者をたくさん擁しています。新聞は、ニュースへのアクセス経路が多元化し、箱庭感覚なくニュースがバラバラに“浮遊”する中で、存在感を持ち続けられるのか、ブランドを保持していけるのかが気になります。このようなメディア構造は、組織(会社)のブランディングよりも記者個人のブランディングを強める可能性を秘めています。組織(会社)は“タレント”である記者個人を前面に出して盛り立てていく役割が大きくなりそうです(下図)。

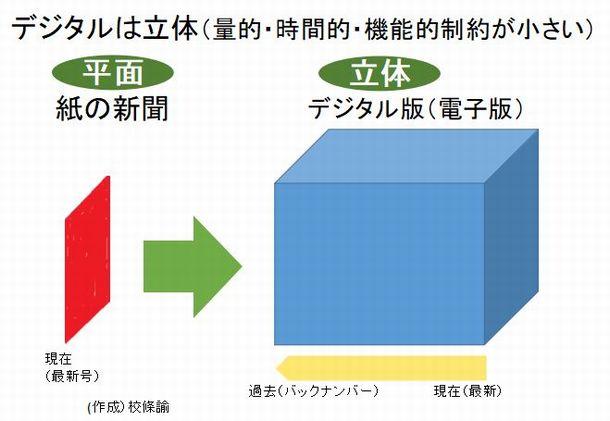

新聞は、上で述べた多元的メディア構造の中で、無料のプラットフォーム型メディアと差別化できるのでしょうか?以前、私は、新聞のデジタル版は従来からの紙の新聞と対比して、「平面」だったのが「立体」になったと言いました。少々誤解を招いたのは「文章の表現が平板なので、もっと立体的に」というような使い方の立体と取られた向きもあった点です。私の言う立体とは、1日で古新聞と化す紙の新聞との対比で、デジタル版が「量的」、「時間的」、「機能的」な制約が非常に少ないという意味で立体であるということです(下図)。

量的、時間的、機能的な制約の少ない立体だということは、立体の中身は自由自在に作れるということです。最新の記事だけでなく、どんどんたまる過去記事も読める対象となりますし、アクセスできる記事の量も膨大です。時間については、過去まで簡単にたどれます。

本格的な有料デジタル版として日経電子版(2010年開設)や朝日新聞デジタル(2011年、以下朝デジ)が登場して10年以上経ちます。2015年にはデジタル毎日(後に「毎日新聞デジタル」に改称。以下「毎デジ」)が続きました。これらは、紙の新聞の大半の記事に加え、デジタル独自の記事が豊富に載っていて、企画モノや連載モノなどをストックした“箱”も並べられています。紙面ビューアーで、各本社や地方版の紙面そのものも見られます(朝デジはいちばん長く、過去90日分)。2019年には読売新聞オンラインも始まりましたが、読売は、一部の無料記事は別として、紙の新聞の購読が必要です。いずれにしても、それぞれ年々工夫を重ね、使いやすくなっています。

デジタルならではの機能を生かし、表現の幅も広げた記事の典型例として、朝デジが2022年の春に公開した「見えない交差点」を以前とりあげました。それがこのほどJIMA(インターネットメディア協会)の「Internet Media Awards 2023」のグランプリに選ばれました。この記事は、「取材するメディア」として組織ジャーナリズムの本領を発揮し、かつデータ解析、ビジュアル表現、地点別閲覧機能など、記者チームの努力でデジタルの特性をうまく生かしました。そしてそれら全体の編集力という点もあります。この記事は、今読んでも社会的意義の大きい、時宜にかなった組織ジャーナリズムの報道だと言えます。

関西学院大学准教授の稲増一憲さん(社会心理学)は、近著『マスメディアとは何か 「影響力」の正体』(中公新書)で、「マスメディアが果たすべき役割は『人々が見るべき情報をなるべく多くの人に等しく届ける』ことである」と、依然としてマスメディア(新聞やテレビ)による役割の大きいことを述べています。その際、この例のように、発表ジャーナリズムを超えた報道をおおいに期待したいものです。

立体では、当然、平面とは異なる編集やデザインの勝負になります。そこでは一様・単純には定まらない読者にとっての“歩き方”(見回り方)、すなわち記事や筆者との出会い方が課題となるということも以前述べました。この点は今なお発展途上という感があります。

デジタル版は、大きく分けると、フローのニュースライン(逐次追加していくニュースラインナップ)とストックの連載や特集のボックス群という構成になっています。特に朝デジや毎デジは、フローの方も、最近は速報的なニュース(ストレートニュース)よりも、時事話題的な“スローニュース”がかなりの部分を占めるようになってきています。

立体の特性のひとつ、時間的制約が無いというのは、いつでも新しい記事が載せられるということだけでなく、過去の記事もストックとして載せておけるということです。デジタルによる立体は、大きなストックだとも言えます。ですから「見えない交差点」を今でも見ることができるというのはとてもありがたいことです。ただし、あえて検索機能を使わずに探してみたところ、PCでもスマホでも、同じ大きさ、同じ形の箱(サムネイルというのでしょうか)がずらりとたくさん並んでいる中から探すというのは少々手間でした。

たとえば、JIMAのグランプリを取ったことを機に、目立つところに特出ししてもよかったのではないでしょうか。いわば、ストックのフロー化です。ストックはただ保存しておいても、明確な目的があって検索する以外は、あまり目が向けられません。それは、映画や音楽、本などの世界と同様です。たとえば、映画で言えば、小津安二郎特集といった“演出”でフロー化するといったことがよく行われています。

以前提案した「プレイリスト」も、ストックのフロー化という概念のひとつです。すでにデジタル版で見られる例としては、プレイリストとは呼んでなくても、「特集」や「連載」というメニューの中の、特定テーマでくくった記事集として掲載されているのがそれに当たるでしょう。朝デジでは、「注目の連載」といったコーナーがあったりして、努力をしていることはわかります。さまざまな種類のニュースレターもたいていプレイリストになっています(下)。

ただ、私があえてプレイリストと呼びたいのは次の二つの意味を込めてのことです。

1.作成者 ニュースサイトの編集者だけでなく、社内外の個人が署名入りで取り組む。

2.選択対象 記事の掲載時期や(政治、経済等の)ジャンルにとらわれず、何らかのテーマを設定して構成する。

作成の際、記事検索が機能として必要になりますが、朝デジも毎デジも検索できる対象期間は過去5年間となっています。それに対して、ニューヨーク・タイムズのデジタル版を見ると、なんと1851年の創刊年からの記事が付加料金無しで検索できるのは驚きです。日本の新聞社の場合、記事検索のサービスが独立のビジネスになっているという事情がありますが、読者にとってはせっかくの立体特性が十分には生かされていないと言えるでしょう。

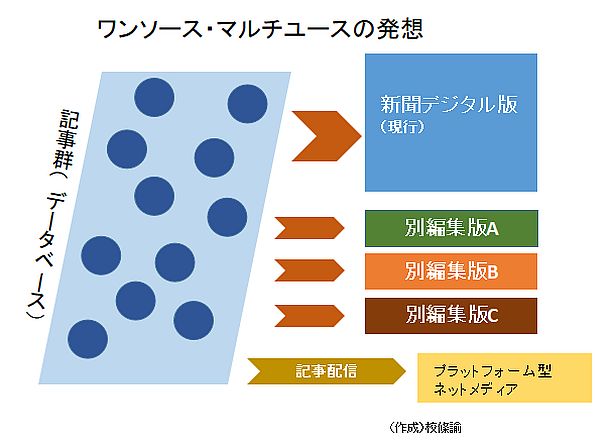

Yahoo!ニュースやスマートニュースのことをプラットフォーム型ネットメディアと言いましたが、新聞社などが提供する記事群(データベース)の中から選んで発信しているという意味でキュレーションメディアだとも言えます。その発想を、朝デジの中に持ち込んでみたらどうでしょうか。つまり、今の総合的な朝デジサイトのほかに、複数の編集長を起用して、それぞれおおもとの記事群から再編集して発信するキュレーションメディアを作るのです。これも一種のプレイリストであり、箱庭です。これらの編集長や編集者として“中の人”を起用すれば、古い記事も当然検索できます(下図)。

下記はつたない例ですが。

調査報道“再発見” 問題意識、時代背景、今に通じる要素、担当記者の証言

論をつなぐ 識者の論・時評、投書、書評、映画評などを横断的に見て

人 あのとき、このとき 足跡を記事でたどる 例:坂本龍一、大江健三郎

特派員の目 海外特派員や支局記者(=地域特派員)から見える地域と人

ウォッチ・ネット社会 デジタルメディア、DX、AI、メタバースなどの社会や生活へのかかわり

いかがでしょう。クリックして読んでみたくなりませんか?

放送大学教授の松原隆一郎さん(社会経済学者)によると、1858年生まれの社会学者G・ジンメルは『貨幣の哲学』という本の「Ⅰ 分析篇」で、「欲求はあらかじめ自分の中にあるのではなく、また価値ももともと商品の中に存在するのではなく、我々は商品に接し、それとの『距離』を感じたときに欲求を形成する」と言っています(松原隆一郎『消費資本主義のゆくえ――コンビニから見た日本経済』2000年、ちくま新書)。消費者が合理的に選択する個人であるという前提を置いてきた伝統的マクロ経済学と異なり、行動経済学やマーケティング論では、ジンメル的消費者像が主流となっています。

たとえば、ポケモンというゲームがまだないときに、どんなゲームが欲しいかと質問して答えられた人はまずいないでしょう。「これがポケモンというものです。やってみませんか?」と見せられて初めて欲求がわくものです。

ニュース記事も同じではないでしょうか? 発表統計には信号のない交差点での事故の多くが入ってないのでは? などということに、あらかじめ注目していた人は少ないでしょう。具体的に見せられて初めてこれは知るべき重要な記事だという感想が生まれてくるわけです。

自分にとって得意な分野とか、特に関心を持っている分野や株価情報などの実利的な関心分野は別ですが、一般に、ニュースについてはむしろ、ハッとさせられ気持ちが揺さぶられたり、目を見開かされたりすることに価値があるでしょう。

フィルターバブルを助長するパーソナライズよりも、視野を広げてくれるパーソナライズの発達を期待します。なお、AIを用いて、表層の関心事でなく、深層の価値観にアプローチするパーソナライズが登場してきそうなのをどう受けとめるかという課題がありそうです。

私は昨年9月、朝日新聞東京本社内で行われた「PODCAST MEETING 2022」に参加しました。新聞社のPodcastとして先行する「朝日新聞Podcast」(2020年5月開始)を率いる神田大介さんが中心になって企画したものです。ユニークなのは、他社のPodcast(Voicyを含む)のパーソナリティも呼ばれて参加していたことです。日頃よく聞いている朝日の神田さん(「ニュースの現場から」と「MEDIA TALK」)と毎日の菅野蘭さん(「今夜、BluePostで」)に直接会えてうれしいことでした。

その他、東京、読売、神戸、中国、沖縄タイムスの人が参加していました。まだ歴史が浅いし、知名度も低く、試行錯誤を続けているということもあって、お互い競合会社ですが、パイオニア同士の率直な交流に好感が持てました。聴取者数や再生数をかせぐのなら、猫とかラーメンの番組にするという道もあると思われるのに、みなさん、新聞社として報道を大事にするんだというニュアンスを感じてうれしく思いました。

「PODCST MEETING 2022」で行われた、ポッドキャストを配信している新聞7社によるトークセッション=2022年9月23日、朝日新聞東京本社

「PODCST MEETING 2022」で行われた、ポッドキャストを配信している新聞7社によるトークセッション=2022年9月23日、朝日新聞東京本社Podcastでは、パーソナリティが社内の記者をゲストとして呼んで話を聞くというスタイルが多いですが、いずれも会社の特性というよりも肉声を通して記者の個性や人間味が伝わってきて、新聞の作り手への親しみや共感がわいてきます。記者個人が前面に出て、一種のファンクラブが形成されるマーケティングとしての意義が大きいと言えましょう。気になるのは、朝日や読売はデジタル版でPodcastの案内がなかなか目に入らないことです。毎日は「連載」のタブの中にバナーが用意されています。

一方、声だけのPodcastに対して、顔も出すオンラインのトークイベントは、社によって力の入れ方に差がありますが、コロナ禍も追い風となって、すっかり定着しました。Podcastと同様、記者と読者をつなぐ意義を実感します。朝デジでは「記者イベント」、毎デジでは「オンラインイベント」という名称でウェブのトップページに表示されています。日経電子版は「NIKKEI LIVE」です。

近い将来、話題のメタバースを利用することも、新聞と読者や取材対象者との対話・コミュニケーションを実現する方法として役立つでしょう。メタバースは、VR(ヴァーチャルリアリティ)技術により、ウェブ上の場を設定して、人を模したアバターを通じてお互いに交流できるシステムです。顔を出しにくい事情がある人について、アバターで参加してもらうという方法が考えられます。たとえば、記事で取り上げた、入管に送還される恐れを抱いている人たちの座談会ないしインタビューというようなケースがあるでしょう。

最近、NHKのニュースなどを見ていると、「詳しくは右上のQRコードで」というような案内がよくあります。NHKは放送とは別に、ウェブでのテキスト情報の充実をはかっています。そして、テレビの画面に表示されるQRコードがウェブへの誘導路(インデックス)となっています。

新聞のデジタル版に関して同じように考えると、紙の新聞にQRコードをもっと豊富に入れて、デジタル版への誘導路とすることが考えられます。典型的には、記事はそれぞれ短く、その詳細や動画などはQRコードを頼りにデジタル版で見るというイメージが想定されます(QRコードだらけの新聞というのが美的にどうかという問題はありそうですが……)。いずれにせよ、紙の新聞はいずれ消えると決めつけ、デジタル版を無関係のものとして位置づけるのでなく、紙とデジタルを連携ないし統合する発想で、読者にとってのメディア環境の豊かな未来像を、どう描くかという考え方を示してもらいたいものです。

家庭内共同利用メディアの役割を果たしてきた紙の新聞の効果として、家族同士で共有できるというよさがありました。子供にとって、新聞の中身までは読まなくても、1面に坂本龍一さん死去というニュースが載っているのが目に入ると、「それ誰?」という会話が発生する可能性があります。デモンストレーション効果とも言えます。それがスマホやパソコンで読む個人メディアの位置づけになっていくと共有がしにくくなってしまいました。

私が日頃新聞のデジタル版を見るのは、パソコンにつないだ31.5インチのディスプレイかスマホを通してです。特に、記事の写真や動画を大型画面で見るのはたいへん迫力があります。もちろん紙面ビューアーを見るのにも重宝しています。今度買い換えるときは、もっと大きなディスプレイにしたいと思っています。家族の集まる居間に50-60インチのサイズを置いて新聞のデジタル版を見れば、デモ効果がよみがえるかもしれません。

デスクトップPC+31.5インチモニター、ノートPC、タブレット、スマートフォンで見る朝日新聞デジタルトップページ=2022年8月、筆者撮影

デスクトップPC+31.5インチモニター、ノートPC、タブレット、スマートフォンで見る朝日新聞デジタルトップページ=2022年8月、筆者撮影スマホはいまや必需品ですが、すべて小さな画面ですませるのは認識の世界が狭くなると思います。やはり大きな画面で見る方がよい場合があります。たとえば、メガネ型のVR(ヴァーチャルリアリティ)端末を用いて、どこにいても、また大型のディスプレイがなくても大画面を見られるようになる可能性があるとのことなので、期待したいところです。

ついでながら、スマホは個々の記事を読むにはあまり問題ありません。文庫本と同じと思えば不思議ではないでしょう。数千字の長い記事でも、おもしろければ問題なく読めます。小説と同様、レイアウトに依存しないストーリーはスマホに向いています。

もう5年くらい前になりますが、国立情報学研究所の高野明彦教授の話を聞いてたいへん興味をひかれたことがあります。高野さんは、球の表面に新書の背表紙(タイトルが書いてある部分)をずらりと貼り付けるという実験をやっていると話しました。球を好きなように回して、気になるタイトルが目に入ったら、そこをクリックします。すると、本の表紙や目次、本の紹介文、場合によっては第3者が書いた書評などを表示することができるのです。

これをヒントに私が考えたのは、VR技術を使ってニュース記事を球面に貼り付けるという方法です。その日その日のニュースが、大小おりまぜて紙面ならぬ球面に表示されて、そこからニュース本文や動画、さらに過去の関連記事、あるいは参考図書情報、執筆記者のプロフィールやこれまでの執筆記事などを、構造化してリンク表示できるというものです。地表に近い層とか、マントル層などと層区分をしてもいいかもしれません。日頃よく見ている目当てのテーマにさっと直接行くこともできるし、また、任意の方向に球を回してどこかで止めると、出会ったことのないテーマの記事と新鮮な出会いが生まれるでしょう(下図)。

冒頭で紹介した谷川嘉浩さんは、つながること自体を目的化せず、ひとりになって集中する時間を確保することの大切さを語っています。そのためのひとつの方法として、私は、インプット(読む、見る、聞く)で頭を全面的に埋めるのでなく、アウトプット(書く、作る、話す)のウェイトを大きくすることが大事だと考えています。これはインプットしたものから取捨選択、再編して、自分なりのアウトプットを構成(編集)することを意味します。

そこで私が欲しいと思っているのは、アウトプット支援サービスです。日頃、これはと思ったニュース記事やローカルの資料を適宜記録ソフトで保存(インプット)しているのですが、それをもとに自分のノート(マイノート)をつくりたいという欲求があります。

さまざまなところから文章や図表などを部分的にコピーできて、それをKJ法のように面的に並べたり、水準を分けて並べたりすることがスムーズにできるような機能がほしいです。しかも、そのユニットを配置する場所や順序の組み替え・編集も容易にでき、自分で書き込むオリジナルの文と合わせた文脈、ストーリーを形成していけるという「超スクラップブック」です。その際、元の記事の一部分だけを引っ張ってきても、出所がわからなくならないよう、自動的に出所が付記されるというのも必須です。AIの出番かもしれません。

新聞は、ぜひ自由なジャーナリズムを追求しつつ、人々にとっての落ち着いたメディア環境、ひいては学びの環境を切り開いていってほしいものです。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください