2012年01月12日

そもそも、「慰安婦」とは一体どういう存在だったのでしょうか。

韓国や世界の認識では、日本軍によって戦場に「強制連行」され、「性奴隷」として虐待を受けた存在、というのが平均的な「慰安婦」像です。それに対して、軍の関与などまったくなく、彼女たちは「自発的に」「お金をもうけに」自ら「娼婦」になったまで、と考える人も日本には少なくなりません。彼女たちは被害者どころか「貧しい兵士をせしめ、大金をもうけた」したたかもの、というのが「慰安婦」問題否定者たちの「慰安婦」像です。

しかし、まさにそのように、支援者側と否定者側がそれぞれひとつだけの「慰安婦」像に固執したことこそが、両方の対立を深刻にした原因といえます。

というのも、その両方の像は、「事実」としては両方とも真実だからです。「慰安婦」の数だけ様々な境遇と状況があり、出身や地域や時間や場所によって差異がありました。にもかかわらず、これまで対立してきた人たちは、それぞれ見たい状況と境遇だけに注目してきたのです。

何よりも、彼女たちと「日本」との関係は、彼女たちの出身地が「本国」か「植民地」か「敵国」か「占領地」かによってはじめから境遇が根本的に違っていました(このことに関しては改めて書きます)。そして重要なのは、「自発」の中に見えない「強制」が存在し、「娼婦」の外見の中に「性奴隷」の側面が存在する、ということなのです。

むろん、これとまったく逆のことも言えるのでは、と考える人もいることでしょう。

とすると、結局、この問題の受け止め方は、表面に見えることをどのように判断するのかといった、解釈と判断にゆだねられることになります。つまり表面的な「度合い」でもってもっとも悲惨な例に注目するのか、あるいは、もっともそうでない例に注目するのかの問題もさることながら、それ以上に総合的な判断の問題となるのです。

そこで、その問題を考えるのにふさわしい、ある例をとりあげて考えてみます。「慰安婦」―当事者の「証言」をうそと考える人も多いので、ここでは当時のことを経験した日本人男性の話を聞いてみたいと思います。兵士の証言はとかく「イデオロギ-に基づいた(左翼の)もの」とみなされることも多いのですが、「慰安婦」問題が「問題」となる前に書かれたものなら、そういう疑惑をかけられないで済むはずです。

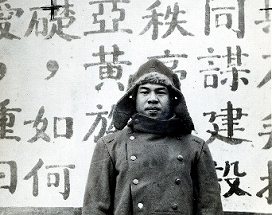

作家の田村泰次郎=1941年1月、中国・山西省遼県

作家の田村泰次郎=1941年1月、中国・山西省遼県田村泰次郎(1911―1983)という作家が、日中戦争時の戦場が舞台となっている「蝗」(イナゴ)という小説を1964年に発表しています(『肉体の悪魔・失われた男』講談社文芸文庫所収)。この人は、1940年に応召して中国北部で兵士として戦争を体験し、その体験に基づいた小説を多く書きました。

主人公の原田軍曹は部下たちとともに、戦死者たちのための白木の箱を原駐地の商人から受領して前線に届ける任務を遂行中です。しかし、「五人の女たちを原駐地からそこへつれて行くのも彼の別の任務」でした。「慰安婦」たちには「朝鮮人業者」もついていましたが、業者共々、「軍曹」が慰安婦の移送を担当していたのです。もっとも、危険地域ゆえ、民間人を保護するためのものと見ることも可能です。

しかし、中国の戦線を歩く民間人のすべての移動に軍が関与できたわけではありません。そうである以上、「慰安婦」と業者の移動が「任務」とされていたのは、軍が積極的に「慰安婦」を必要としていたゆえのこと、とは少なくとも言えるでしょう。

ところが、列車で移動していた彼らは、途中で別の部隊に出会い、女たちを下ろすことを要求されます。以下がその場面です。

「こらーつ、出て来いったら、出てこんか。チョーセン・ピーめ」(略)

「貴様が、引率者か。チョ-セン・ピーたちを、すぐ降ろせっ。おれは、ここの高射砲の隊長だ。降りろ」(略)

「女たちは石部隊専用の者たちです」

「なにつ。文句をいうな。なにも、減るもんじゃああるまいし、ケチケチするな、新郷でもさんざん、大盤振る舞いをしたそうじゃないか、何故、おれのところだけそれをいけないというのか」

「しかし、――」

「しかしも、くそもない。いやなら、ここをとおさないだけだ。絶対に、先に行かさない。いいか。通行税だ。気持ちよく払って行け。」

ここへくるまでに、開封を出発してまもなく、新郷と、もう一箇所、すでに二回も、彼女たちは、引きずり降ろされていた。そのたびに、その地点に駐留している兵隊たちが、つぎつぎに休む間もなく、五名の女たちの肉体に襲いかかった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください