WEBRONZA編集長 矢田義一

2012年05月30日

慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所(G-SEC,Global Security Research Institute)が、東日本大震災からの復興支援を意図するプロジェクト「復興リーダー会議」が本格敵に動きはじめた。震災から1年。被災地での支援活動で試行錯誤を重ねながら実績を積んだリーダー的存在の人たちや、今後の復興を担う人々らが集まり、現地の復旧から復興に向けた情報交換や、対話と議論、研究などに取り組む計画だ。G-SECでは、復興に携わるリーダーを支援することで、被災地はもとより、日本全体の復興につなげてくことを目指している。

慶応大学三田キャンパスで行われている復興リーダー会議

慶応大学三田キャンパスで行われている復興リーダー会議「復興リーダー会議」に参加しているのは、被災地の自治体職員や支援活動を続けているNPO活動の代表者、中央官庁の職員、メディア関係者ら約30人。G-SECが独自の事前リサーチをして呼びかけ、メンバーを決めた。会議の模様は原則としてリアルタイムでは公開しない。被災地の現状や課題、矛盾、政策の当否などについて、立場を超えて忌憚なく議論できるようにする配慮で、成果物は随時、発信していく方針という。

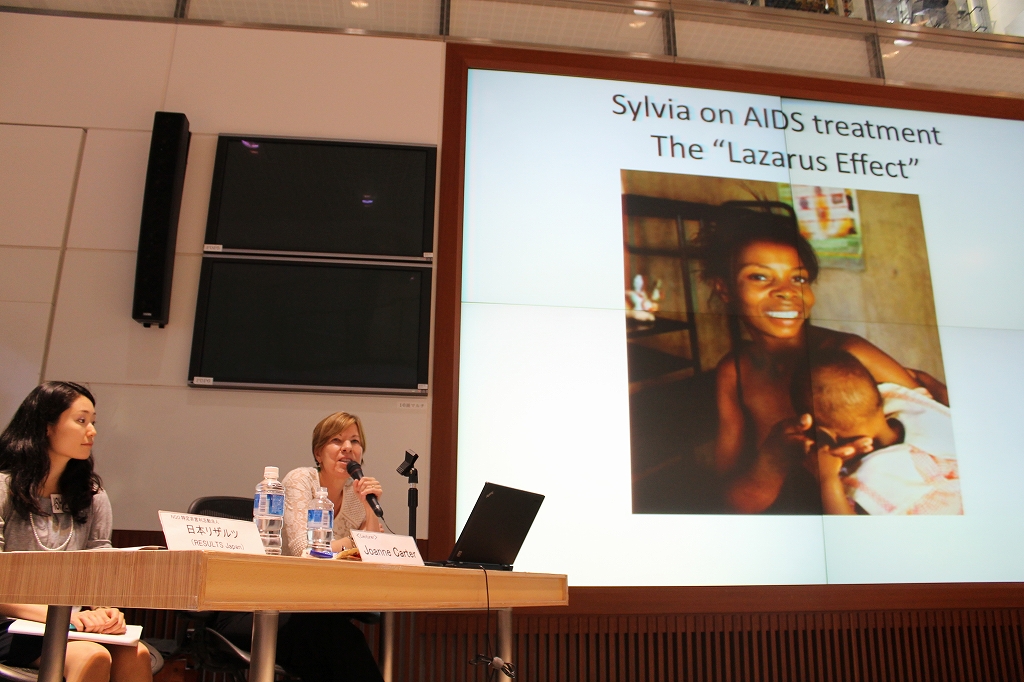

プログラムは2012年4月から2013年3月ごろまでの1年間程度を想定。月に一度、慶応義塾大学三田キャンパスにあるG-SEC Labに、様々なジャンルから講師を招いて話を聞き、参加しているリーダーらがそこで得た知識や知恵、スキルを復興の現場で役立ててもらう狙いだ。5月26日にあったセッションでは、米国に本拠を置く政策提言や普及啓発活動(アドボカシー活動)を行っている国際市民グループ(NGO)「RESULTS(リザルツ)」のJoanne Carter代表が講師を務めた。「地域アドボカシーを通じて世界を変える」がメーンテーマだ。

Joanne Carter氏

Joanne Carter氏Carterさん率いる米国のRESULTSは、世界の結核やエイズ、マラリアなどの撲滅などの活動で実績をもつ。こうした活動は、南アフリカ元大統領ネルソン・マンデラ氏や、米国国務長官ヒラリー・クリントン氏、経済学者ジェフリー・サックス氏らに広く支持されており、影響力も大きい。その背景にあるのは、世界の貧国や飢餓を根絶を目標に政治的な意思形成を実現し、一人一人の個人が政治的な力を発揮できるようエンパワーするという、彼らが掲げる使命がある。それを実現するために有効なのが、「アドボカシー」なのだと力説した。

アドボカシーという言葉は、日本ではまだあまり浸透していない。朝日新聞のデータベースで検索すると、1988年4月から2012年5月まででヒットするのは85件。マスメディアなどではほとんど使われていないと考えていい。もともとは、「支持すること」「擁護すること」などの意味だが、最近では、「政策提言」や「権利擁護」の意味で用いられるようになっている。ウィキペディアによると、「社会問題に対処するために政府や自治体及びそれに準ずる機関に影響をもたらし、公共政策の形成及び変容を促すことを目的とした活動である」と定義する専門家もいる。

パネルを使って具体的な事例を紹介していく

パネルを使って具体的な事例を紹介していくつまり、社会的に困難な状況にある人たちの実情を改善するため、その問題に気づいた人たちが、問題を見えやすくして政策担当者や多くの人たちに伝え、取り組むべき課題であると社会的な合意を作り上げながら、それへの対処をする政策の優先順位を上げて、政策の実現を迫り、困難な状況を少しでも改善していく。そんな営み全体のことを指すことが多いようだ。

Carter氏がリーダー会議で説明したアドボカシーとは、以下の通りだ。

望ましい成果を得るために、

資金の運用、

政策の形成、

社会・文化的障壁の排除に必要な政治責任や社会的圧力を形成することを目指す

戦略的コミュニケーション

である。

また、アドボカシーを効果的に展開していくためには、

(1)民衆の動員 → (2)意欲的なアドボカシー活動家 → (3)著名人や有力者たち

といった、アクターなどからなるアドボカシーのエコシステムを理解し、そのそれぞれの段階で、効果的な戦略を実行していく必要があるという。

たとえば、(1)のステージで、多くの人たちの関心を引きつけるためには、

・大規模イベント

・請願書

・有力メディアの活用

・ネット活動、などがあり、

(2)では、

・政策担当者らとの直接交流

・編集者に向けた論説や投稿

・国会・議会への派遣

(3)では、

・交換レベルの会議

・著名人を使った宣伝など、

が考えられるという。

アドボカシー戦略ではまた、主にマスメディアやソーシャルメディアに依存する外部戦略と、個人的なレベルでの関与を引き出す内部戦略を同時に行い、双方がインテリジェントな共有関係になっていることが必要だと指摘した。

結核やマラリア、エイズの撃退、根絶を目指してきたRESULTSの豊富な経験から、世界銀行を動かしたり、世界エイズ・結核・マラリア対策基金を設立したりしたことなど、いくつかのケーススタディも披露。エピソードなどを交え、参加したリーダーたちに具体的に説明をした。

参加者との質疑応答では、Carterさん自身、あるいは米国RESULTSの経験、実績を、東日本大震災後の日本の復興という命題にどう生かせるのか、生かせばいいのかなどという論点で議論が白熱した。

会議では熱心や議論や質疑応答が続いた

会議では熱心や議論や質疑応答が続いたとりわけ、震災後の日本が抱える被災者の直接的な支援、被災地の再建、産業の振興、雇用の確保、原発事故がらみの除染や安全対策、医療的な対応、さらには、原発再稼働問題に象徴される電力不足、エネルギー戦略の描き直しなど、日本が抱え込んだ問題が多岐にわたり、複雑に絡み合う、もつれた毛糸玉のようになっている現状と、結核やエイズの撲滅というようなシンプルで、誰も反対しないゴールを設定できる問題には違いがあるのではないかという意見が相次いだ。現在の日本では、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください