2013年09月06日

まず、以下の表「第二次安倍政権における総理外遊」をみていただきたい。2012年末の総理就任以来、安倍晋三総理は月1回のペースで、頻繁に外遊しているのがわかる。民主党政権の鳩山由紀夫総理も頻繁に外遊したが(注1)、それ以降の首相は東日本大震災などもあって、外遊の頻度は少なかった。また、民主党の政権運営の未熟さもあり、米国をはじめ諸外国との外交関係も非常にギクシャクした。

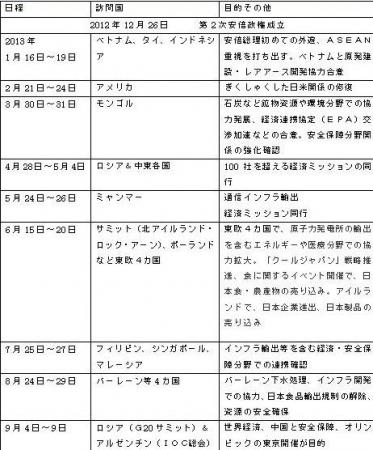

第二次安倍政権における総理外遊(出典・官邸HPや新聞記事など)

第二次安倍政権における総理外遊(出典・官邸HPや新聞記事など)このような状況を受けて再登板した安倍総理は、日本の外交を立て直すべく全力を注いでいるのだと思う。表をみればわかるように、安倍総理の外遊には明らかにいくつかの特徴がある。

(1) 経済重視

2月の訪米以外の外遊はすべて経済がらみであるといっていい(注2)。特に4月のロシア及び中東、5月のミャンマー訪問は、企業など経済ミッションも同行し、より直接的に日本企業の商談成立に結びつき、経済活動でのメリットが生まれやすいようにしている。

総理が経済を重視し、実際のビジネスに貢献できるようにすることで、「アベノミクス」の第三の矢である成長戦略に結びつけようとしている。

(2) トップセールス

安倍総理自身が、相手国に対して直接、インフラや食などの輸出や売り込みをしている。これを通じて、日本経済が活気づくことを目指している。これも、アベノミクスの第三の矢の成長戦略に結びつけようという意思を示している。

原発などのインフラを海外に売り込むことは民主党政権でもおこなわれており、仙谷由人官房長官(当時)などが中心になって推進していた。これが政権交代後も進められているのは、官僚が仕切っているからだと言えよう。

特に原発売り込みに関しては、再稼働問題や汚染水の対応、さらに継続する被災者の問題も考えると、本来は慎重であるべきだと思う。さらに汚染水の問題は、海産物など日本の食の問題とも絡んでいる。

こう考えていくと、安倍総理のトップセールスは有効だと思うが、その問題点への対応の不十分さもあり、矛盾も感ずる。

安倍総理がこのようにトップセールスを頻繁に実施している理由は何だろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください