2013年10月08日

10月1日、安倍晋三首相は、来年4月1日に消費税率を現在の5%から8%に引き上げると表明した。この増税は、1997年に3%から5%に引き上げられて以来、実に17年ぶりに実施されるものだ。

消費税の導入や増税を主張すると、「選挙では勝てない」あるいは「退陣にいたる」ということが、政界で絶えずささやかれてきた。その結果、財政健全化などの理由からその必要性が叫ばれても、政治家が二の足を踏んでしまうという現実があるようだ。その結果、17年にわたり、消費税増税が実現できなかったのである。安倍首相は、その実現に向けて踏み込んだことになる。

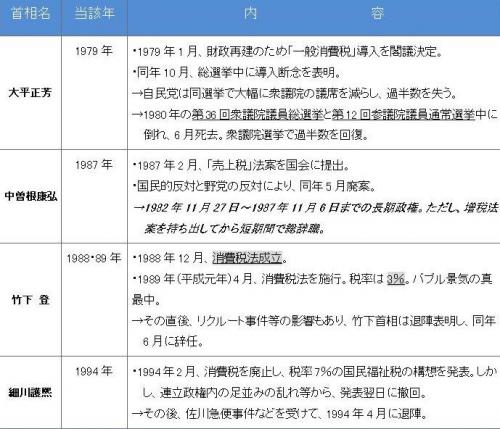

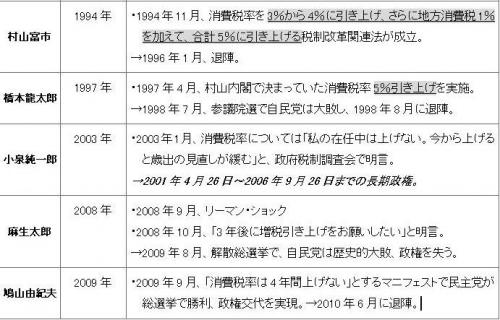

それでは、日本の政治における消費税をめぐる歴史は、どのようであったかをみてみよう。表をみていただきたい。

表1:消費税をめぐる日本政治の歴史――「導入」と「増税」

表1:消費税をめぐる日本政治の歴史――「導入」と「増税」

表2

表2

![表3 出典:「消費税「導入」と「増税」の歴史[2012.07.17]」(nippon.com

http://www.nippon.com/ja/features/h00013/)や新聞記事などの情報を基に筆者が加筆・修正。

注:下線の部分が消費税の実際の導入・増税に関わる部分](https://image.chess443.net/S2010/upload/2013100700003_3.jpg) 表3 出典:「消費税『導入』と『増税』の歴史[2012.07.17]」(nippon.com

http://www.nippon.com/ja/features/h00013/)や新聞記事などの情報をもとに筆者が加筆・修正。 注:下線の部分が消費税の実際の導入・増税に関わる部分

表3 出典:「消費税『導入』と『増税』の歴史[2012.07.17]」(nippon.com

http://www.nippon.com/ja/features/h00013/)や新聞記事などの情報をもとに筆者が加筆・修正。 注:下線の部分が消費税の実際の導入・増税に関わる部分

また、消費税導入に成功した竹下首相も、導入後短期間で退陣しているのがわかる。また、その後の村山首相や橋本首相は、消費税率を高めたことに成功したが、その後1年数か月後には退陣している。

これをまとめると、消費税の導入・増税の話を持ち出した首相は、それが実現しようがしまいが、その後数か月から1年数か月以内にすべて退陣しているという事実だ。このように、国民個々人が負担を実感する消費税は、政治的に非常にハンドリングの難しい問題であるといえる。

安倍首相は、2013年の民主党・自民党・公明党の3党合意を受けて、消費税増税を表明したが、そのための準備は怠りなかった。

今年1月、昨年度の補正予算や本年度の予算を組み合わせて、経済に刺激を与え、少なくとも企業サイドではそれなりに景況感が向上するようにした(注1)。これと並行して、アベノミクスの「第三の矢」である成長戦略を進めて、日本経済を元気づける方策も着々と進めているという演出もしてきた(注2)。

また、安倍首相は、今年8月には消費税をめぐり有識者に意見聴取を行い、9月にその結果報告を受けるようにして、増税に関して慎重に判断しているかのように演出した。これは、きちんとしたプロセスを経て判断するというメッセージを送ることによって、国民の納得感を生むことにつながる。

このようにして、問題がいろいろありながらも、経済はいい方向に進んでいるようであり、安倍首相も適切に対応しているようだから、増税も致し方ないという素地ができているのである。

さらに、今回の安倍首相の増税表明は、先述の3党合意を超えて、自身が判断し、決断したかのようなリーダーシップを見事に演出している。しかも、この表明は、安倍政権が、市場や国際社会に対して、これまで何代かの短命に終わった政権と異なり、「約束を守る政権」だと印象付けることにも成功している。

その結果は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください