宇野重規×湯浅誠

2014年01月01日

参院選の自民党大勝、特定秘密保護法の成立、石破茂・自民党幹事長の「デモ=テロ」発言、そして、おさまらない「ヘイトスピーチ」……2013年の後半は「民主主義」にとって重要な出来事が続いた。しかし「民主主義」というのは、けっして国会での「多数決」を意味しているわけでもなければ、観念的なものでもないはずだ。われわれにとっての「民主主義」とは何か? 特定秘密保護法案が衆議院本会議で強行採決された日の夜におこなわれた宇野重規さん(政治学者)と湯浅誠さん(社会活動家)との対話は、その問いに対する一つの答えを提示している。まず一人ひとりが「場」をつくること。どんなこともでいいから、その「場」から行動すること――。

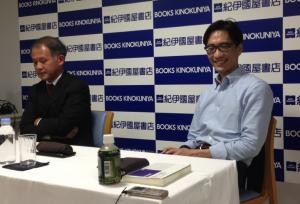

(本稿はトークセッション「『場』から始める民主主義――『社会は変わらない』ってほんと?』<2013年11月26日、紀伊国屋書店新宿本店>をもとにまとめたものです)

宇野 湯浅さんとこうして民主主義を語る日(11月26日)が、まさに民主主義に嵐が吹き荒れる日となりました。

湯浅 嵐って何ですか?

宇野 さきほど衆院本会議で特定秘密保護法案が可決されました。

湯浅 しかも、強行採決。

宇野 そう。

湯浅 この法案について福島市内で公聴会を開いたのが昨日のこと。馬場有浪江町長を含め、意見陳述者として出席した7人全員が、この法案に反対意見だった。その翌日ですからね、この点から言っても、まずいと思う。

ただ一方で、自民党は選挙を経て衆参両院で多数派になっていて、そうして国民の信任を得た結果として、この法案が衆院で可決されたわけだから、ある意味、当たり前といえば当たり前。だけど、多数決なら何でもいいのかというと、違和感が残る。そうなると、民主主義というのは多数決ではないということになるわけで、ならば民主主義というのは一体何なのかという話になる。そんなふうに話を深めていけることですよね、これは。

もちろん私にも、個別の法案に対して言いたいことが色々ある。ただ、「あんな法案はけしからん」っていうのとは別に、「自分が反対であろうと賛成であろうと、強行採決のような強引なことはなるべくしない」という、いわば国会の知恵があったと思うのですね。ところがそれが、ここ10年くらいで失われてしまった。そんな迂遠なことをしてないで、強いリーダーシップの下でさっさと決めた方がいいといった流れが強まってる。

宇野 もっと前からそうだったんじゃない?

湯浅 20年近く前からかな。

宇野 そう。それで、特定秘密保護法案について言うと、僕は「特定秘密法案に反対する学者の会」に参加しています。この法案は、何を「秘密」とするかの定義が曖昧だし、その「秘密」に関わる人の範囲も曖昧、さらにその運用をチェックする仕組みも不十分。これは危険だと思って、先日、思いを同じくする人たちと一緒に記者会見をしたわけですが、残念ながら、止められなかった……。

宇野重規さん(左)と湯浅誠さん

宇野重規さん(左)と湯浅誠さん湯浅 本気でそれをやろうとすると、かなり面倒くさい。

宇野 民主主義とは本来面倒なもの。湯浅さんの本(『なぜ「活動家」と名乗るのか――岩盤を穿つ』ちくま文庫)の帯にも「攻撃ではなく対話で共同性を練り上げること」って書いてある。

湯浅 はい、自分でもなかなか実行できていませんが……。

宇野 時間をかけて議論をし、練り上げていくのが民主主義のはずなのに、そこを吹っ飛ばしてしまった。そういう不満がすごくある。

ただ僕の場合、なんでもかんでも活動をしているわけではなくて、僕なりの方針がある。どういうことかというと、民主的に議論をしてある結論が出たならば、個人的にはそれに反対であったとしても、その結論は尊重する。だから、個人的に反対な問題すべてについて、反対活動をするかというと、そんなことはないわけです。

けれども、民主主義の基盤を否定するようなことについては、政治学者として黙っていられない。最近の例で言うと、新宿で「差別撤廃 東京大行進」というデモがあったのだけど、僕もこれに参加した。

湯浅 新大久保(新宿区)とかでレイシスト団体が行っているヘイトスピーチ・デモに対抗して行われたデモですよね。

宇野 うん。どうしてヘイトスピーチ・デモに反対するかについてしゃべって、その動画がユーチューブにも上がってる。

どうしてこの活動に参加したかというと、どれだけ立場が異なっていようと、その人に対して「お前なんて、消えていなくなれ」と言って示威行動をするのは、民主主義の基本原則を否定することになるからです。

これは民主主義において、最も言ってはならない言葉であって、あなたとは考え方が違うけれども対話をしていくというのが、民主主義の基本条件。だから、「お前なんて、いなくなれ」という言葉を許してはならないと思って参加しました。

湯浅 分かります。それで言うと、最近よく考えることがあって。このところ憲法改正が話題になってるじゃないですか。たとえば、ある条文の改正案が提出されて、最終的には国民投票で決められることになったとして、私はその改正案に反対してるとするじゃない? そのとき、投票率30パーセントで、この改正案が否決された場合と、投票率80パーセントで可決された場合とで、どっちが悲しくて、どっちが嬉しいのだろうと。

いまの宇野さんの話で言うと、しっかり議論をして結論を出したわけだから、80パーセントのほうが嬉しいということになると思うのですが、私自身の感覚で言うと、改正案の中身にもよるし、そのときの状況にもよる。

宇野 なるほど。

湯浅 どれほど投票率が低くても、自分がいいと思う結論になればそれでOKかといえば、それほど単純ではない。だからといって、国民的な関心も高くて、議論が尽くされた結果として、私が賛成できない結論になってしまったら、なかなか諸手を挙げて歓迎というわけにはいきそうにない。

宇野 僕も心が広くないから、反対している意見が通ってしまったら、やっぱり悔しい。でもそれも、テーマによると思う。

原発にしても、TPPにしても、消費税増税にしても、僕なりに意見があります。けれども、みんなで民主的に議論をして、私の意見とは異なる結論になったとしたら、少なくともその結果は認める。ただ、諦めが悪い方だから、そこで負けても、第2ラウンドに持ち込もうとすると思う(笑)。

それとは違って、ヘイトスピーチ・デモとか特定秘密保護法案は、民主主義の基本原則を否定しかねないから、それに対しては断固として闘わなければと思っている。民主主義的な決定であれば、反対意見が一度通ったとしても、次の機会がある。けれども民主主義というシステム自体が崩壊するような決定が、もし多数決でなされるようであれば、それに対しては徹底して闘わなければならない。

湯浅 民主的な決め方それ自体が脅かされるかどうかが判断基準ということですね。物事をみんなで議論して決めるときに、一度負けてしまっても、敗者復活の可能性があるかどうか。宇野さんの考える民主主義って、そこにポイントがあるんですか?

宇野 そう。一度負けたらそれきりというのであれば、それは認められない。

湯浅 なるほど、面白いですね。

宇野 ちなみに、特定秘密保護法案の強行採決について、ツイッターで「今日で民主主義が終わった」と書いている人が結構いますね。でもね、まだ終わったわけではないんですよ。

それで言うと、映画作家の想田和弘さんが「特定秘密保護法:9回裏に慌てても遅い」というタイトルでご自身のブログに面白いことを書かれています。安倍自民党が改憲案を出してきた時点でもっと騒がなくてはならなかったし、2度も国政選挙で圧勝させてしまった。野球に喩えるなら、そういう動きに反対する側は8回までやられるままで、9回裏になって慌てて10点差を返そうとしても難しいというのです。「ただし、この勝負に第2試合がないわけではない」と言うのですね。僕もそう思う。これまでの様々な経緯から、今回こういう結果になってしまったけれども、これで終わったわけじゃない。必ず第2ラウンドがある。

湯浅 もちろんです。特定秘密保護法にしても、法律である限り、改正できますからね。

宇野 政治学者として言わせてもらえば、政権交代というのも、本来そのためにあるわけで、選挙によって国民が政権を選び、それによって政治を変えていくというのが、本来の主旨です。ところが先の政権交代で、多くの人が失望してしまった。しかし、長い目で見れば、こうした仕組みをうまく使いこなしていくべきだと思うし、その意味でも、今回の一件で民主主義が終わってしまったと諦めることはない。まだまだ2回戦、3回戦があるわけですから。

湯浅 それについて私も考えていることがありまして。ぜひ宇野さんの意見をうかがいたいのだけれど、高度経済成長期以後の日本において、社会的・経済的・政治的な変化がリンクした大きな変動というのは、3回ぐらいあったのではないかと思っていまして。

宇野 なるほど。

湯浅 一度目は1973年のオイルショックで高度経済成長が終わりを告げ、1976年には田中角栄のロッキード事件があって、自民党内にも紛糾が生じ、河野洋平さんが自民党を飛び出して新自由クラブをつくったとき。あのとき、経済的な変動が政治的な変動と結びついたと思うのですね。

似たようなことが次に生じたのはバブル崩壊のとき。このときはバブル崩壊を背景にしてリクルート事件(88年)や東京佐川急便事件(92年)といった、政財官界を揺るがす汚職事件が起き、これが政治的な変動を引き起こして、日本新党の誕生につながった。そして3回目がリーマン・ショックのとき。これが引き金となって世界的な金融危機が生じたわけですが、民主党が政権を取ったのはその翌年の2009年。ここでも、経済的な変動と政治的な変動がリンクしている。

こうしてみると、経済的な事件にしろ、社会的な事件にしろ、政治的な事件にしろ、毎年といっていいほど起きてるわけですが、なにか「熱」のようなものが世の中に溜まっていって、その内圧がひどく高まったときにバブル崩壊のような大きな変動が生じると、それが政治や社会の大変動をも惹き起こす。それが15年から20年ぐらいの周期で起きてきたんじゃないか。それで言うと今は、変化に対する「熱」それ自体が冷めていて、むしろ安定を求める流れが強くなっている。そんな風に思っているのですが、いかがですか?

宇野 実は別のグループで今、15年サイクル説というのを議論していて、いま湯浅さんが言ったのと、ちょっと似ている。

まず、1975年が、日本にとっての大きな転換点だったと思うんですよ。45年に敗戦を迎え、混乱のなかで戦後秩序をつくっていった再建期。そうした時期が1960年くらいまで続く。やがて高度経済成長の時代となって、70年代前半にオイルショックがあるまで、経済発展期を迎える。75年から15年の成熟期を経て90年になると、冷戦が崩壊し、日本社会も全般的な解体期を迎える。そしてそれが、日本政治の大きな変革へと繋がっていく。

第3次小泉政権が誕生するのは2005年ですが、その前後から民主党が台頭していって、政権交代が生じた。そう考えると、今この時代は、いまだ再建期が続いているのではないか。そして、この説に則って考えれば、再建期は2020年ぐらいまで続く。戦後日本の歩みをこうして振り返ってみると、まず敗戦から再出発して、なんとか政治的な再建を果たし、やがて経済成長の時代を迎え、それが崩壊し、ようやく今、再建が始まった。そんな状況だと思うんです。

湯浅 いま言われた「再建」というのは何の再建ですか?

宇野 新しい日本社会へ向けての再建。それで言うと、2020年の東京オリンピック開催が決まって、マスコミも含めて盛り上がっているけれど、開催年には世界中から色んな人が来るわけですよね。その際に、被災した東北の復興や、原発も含めて、自分たちはこういう社会を目指して頑張ってきたという、その成果を見せる絶好の機会でもある。個人的にはオリンピックを歓迎してはいないけど、2020年までには何とかしないといけないと思っていて。

湯浅 なるほど。私の説であれ、宇野さんの説であれ、長期的な視点でこれから何をするか考えていく必要があるということですよね。もちろん、特定秘密保護法といった個別のイシューに対しては、その都度、レスポンスしていく必要があるわけですが、それと同時に長期的な視点でも考えていかなくてはいけない。

宇野 そう。その意味でも、特定秘密保護法案が強行採決されたからといって、「今日で民主主義は終わった」と言ってしまうのは、どうしても違和感がある。

湯浅 その民主主義をテーマとする本を、この度、宇野さんは刊行されたわけですよね。『民主主義のつくり方』という本ですが、とっても面白く読ませてもらいました。

この本ではプラグマティズムが重要な概念として取り扱われていて、プラグマティズムというのは「うまくいけばそれでOK」みたいな浅薄な思想ではないということを、一生懸命書かれている。

ならば、プラグマティズムとはどういう思想か。たとえば私がある考えを持っていて、それが宇野さんの考えとは相容れないところがあったとします。そこで議論になって、ある部分については、どうしても宇野さんからは受け入れられず、むしろ、ここがおかしいと指摘されて、考え方の修正を迫られたりする。そんな風にしてお互い修正し合うなかで、振る舞いの作法のようなものが出来上がってくる。それを思想史家の藤田省三は「経験」と呼び、プラグマティズムは「習慣」と呼ぶ。

ここで言う「習慣」とは、朝起きたら歯を磨くといったことではなく、人格の一部をなすようなもの。それが社会において共有されると「信念」となる。したがって「信念」とは常に社会的なものである。そのような思考をするプラグマティズムは、「閉ざされた個人」を前提とする社会契約論と違って、人と人との関係性を前提としており、これからの「民主主義のつくり方」のモデルの一つとして可能性があるし、すでにこの日本でも、そういう実践がなされている、と。

とても面白かったのですが、よく分からなかったのは、この本の後半で、病児保育に関するNPO法人フローレンス代表の駒ちゃん(駒崎弘樹氏)の話が出てくるあたりなんです。宇野さんはそこで、駒崎さんが社会企業家として試行錯誤しながら種々のノウハウを培っていき、それが政策にも取り入れられるようになる経緯を紹介して、そうした実践を「社会的習慣」の一つとして評価しているわけですが、そこで言う「習慣」と、この本の前半でプラグマティズムを論じる中で言われた「習慣」とが同じものなのか、という疑問があった。この本の後半で宇野さんは、駒崎さんのほか、海士町(あまちょう)とか釜石といった地方自治体の例も取り上げていますよね。

宇野 海士町というのは、島根県にある隠岐諸島の一つ、中ノ島にある人口2500人規模の、小さな町の話だね。

湯浅 ええ。それで、この町にここ10年くらいでIターンする人が増えてきて、町自体も活性化したという話をされている……。

宇野 Iターンした人はこの10年で人口の1割を超えたらしい。しかも若者が多くて、定着率も高い。実際に行ってみると若い人が多いのに驚きますし、外国人も結構いる。活気があるわけです。

湯浅 地方自治体の多くが、Iターンも含め、移住者が暮らしていけるよう、色々工夫しているわけですが、なかなかそううまくはいかない。そんな中にあって、海士町には続々と人がやって来る。一体これは何なんだということで有名ですよね、海士町は。それから宇野さんがこの本で取り上げている釜石は――。

宇野 僕らは東大の社研(社会科学研究所)で希望学というプロジェクトをやっていて、釜石とはその関係で2005年からずっとお世話になっているんです。

製鉄の町として栄えていた釜石も、1989年には最後の高炉が操業を停止して、なかなか希望を見出せなくなっていた。それが2008年頃には製造業も復活してきて、希望が見えてきたというときに、2011年の東日本大震災が起きたのです。僕らが「希望の種」だと思っていた試みの多くが、破壊されてしまった。そんな中で、NPOの人たちを含め、復興への動きが生まれていて、そこにも民主主義の「種子」があると、僕はあの本に書いたわけです。

湯浅 宇野さんにとって、そういう事例も「民主主義のつくり方」の一つになっている。でも、その展開に少し無理があるというか……。

宇野 なるほど。それについて説明すると、もともと僕はフランスの政治思想、とりわけトクヴィルの研究をしてきた人間です。だから、アメリカで生まれたプラグマティズムにはさほど関心があったわけではない。けれど、2010年にアメリカへ行き、プラグマティズムに目覚めたのです。それには幾つか理由があって、政治学者の一人として、政治改革以降の流れに関心を持って、政権交代まで見てきて――。

湯浅 あ、すみません、話の腰を折ってしまうのですが、どうしてトクヴィルだったんですか? そこに宇野さん的なところが既に現れているような気がしまして……。政治思想の研究であれば、ホッブズ、ロック、ルソーといった社会契約論の系譜に連なる思想家もいるわけで。ところが宇野さんはトクヴィルを選んだ。その理由が知りたいです。

宇野 何となく、シンパシーを感じたのです。トクヴィルは最初から民主主義者だったわけではない。元々貴族だったので、どうしても民主主義社会では居心地が悪い。頭では民主主義が正しいと思っていても、どうしてもそれに馴染めないという悩みを抱えていた。それがアメリカへ渡って、少しずつ変わっていく。民主主義というものを、少しずつ理解していくわけです。そして最終的には、民主主義の問題点を指摘しつつも、それでも民主主義を肯定するという立場を選んだ。悩みつつも民主主義に賭けたのです。そういうところに共感した気がします。

湯浅 なるほど。

宇野 それで、プラグマティズムについて言うと、みなさん、プラグマティズムと言われても、ピンと来ないと思うんですよね。

湯浅 理念がないみたいな。

宇野 結果がよければそれでいいとか、とにかく現実的な思想だとか、そんな風に思われることが多い。けれど、まず認識すべきは、プラグマティズムは、60万人以上の人が命を落とした、アメリカ史上最大の内戦である南北戦争の経験から生まれた思想だということです。相手の言い分に耳を貸さず、自分が絶対に正しいとする独断的信念の対立が深刻化して、最後まで行き着いたときにどうなるか。そんな悲劇を二度と繰り返さないためにはどうしたらいいかを考える中から生まれてきたのがプラグマティズムです。

湯浅 なるほど、人と人とがどう繋がれるかとか、いかに争わずに社会をつくれるかといった問題意識があったのですね。

宇野 それで言うと、ヨーロッパの政治思想の場合、血で血を洗うような宗教戦争の経験から、主権論が生まれてきた。結果として、多様な信仰を超越する単一の意思が強調されるわけです。人民主権の場合も、単一の人民の一般意思が強調される。これに対して、プラグマティズムの場合、色んな人が自分の信念に基づいて一種の社会実験を行うことを重視する。また、そのような実験を許容するような社会が民主主義であると考える。

たとえば教育学者としても著名なジョン・デューイは、多様な人が多様な場所で多様な社会実験をすることを重視する。誰もが実験をする権利を持っており、さらにはその背景に、誰もが「信じようとする権利」を持っているということを、相互に認め合う必要がある、そういう民主主義像を提示したんですね。言い換えればデューイは、単一の一般意思という民主主義像ではなく、分散的な民主主義像を打ち出したわけです。

それで言うなら僕は、日本における政党政治や政権交代、それを可能にする議会制や選挙制度改革にも関心があるけれど、そのような中央政治からいったん目を離してみれば、日本社会の各地で新しい社会をつくる試み、すなわち新しい「民主主義のつくり方」を実践している人たちが既にいることに気づきます。

先ほど話題になった海士町にしても、これからどうしたらいいのか、何をしていくのか、住民同士でしっかり話し合いをして、「島の幸福論」という総合振興計画を策定した。若い人たちを積極的に島に招いて、お金はあまり出せないけれど、活動できるチャンスを与えて、出来る限りみんなでサポートしていくという仕組みをつくり上げたわけです。

釜石の例で言えば、三陸地方というのは、昔からNPO不毛の地と言われてきたけれど、東日本大震災で壊滅的なダメージを受けたその釜石に、いったんは余所へ出ていった若者たちが戻ってきて、復興のためにNPOのメンバーとして活躍している。

そういう人たちのことを調べていてつくづく感じたのは、それぞれがまずは行動してみる、それが「習慣」となったときに、その習慣はいつの間にか人々のあいだに広がっていく、ということです。ある人が、自分の信念に基づいて、何かをしてみる。それに触発されて自分もやってみようという気になる。そういう連鎖が、理屈じゃなくて起こる。

じつは僕自身、海士町に行くと、ここの住人になろうかなって思っちゃう(笑)。そんな風に、「自分もしてみたい」という思いが生まれるわけです。ジェームズの有名な言葉で、「心が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わる」というのがあるでしょう。実は、はじめてこの言葉に触れたとき、「明日から早起きすれば、人生、ハッピー」みたいな、浅薄な感じがして嫌だった(笑)。

湯浅 自己啓発本によく書かれてあるような言葉ですよね。

宇野 そうそう。でも、実際にジェームズの本を読んだり、調べたりしたら、じつは彼は悩み多き人であることがわかった。南北戦争の最中、自分も戦わなくてはと思ったものの、結局、それができず、トラウマとなってしまうのです。そこで彼はこう考えた。どうしても決断がつかないことがあるけど、人は生きていかなくてはならない、ならば、結果はどうあれ、ひとまず何かやってみる。それが少しでもうまく行ったならば、少しずつそれは自分の「習慣」となり、ひいてはそれが他の人にも伝播していくはずだ、と。

それで言うと、NPO法人フローレンスの駒崎さんは、政府も企業も手を出せないような社会的なサービス、つまり病児保育を、試行錯誤の末に見事、軌道に乗せてみせた。そうなると、今度は厚生労働省がそれをモデルとする事業化を検討したり、他の団体が真似したりするようになったんですね。

駒崎さんは最初、それが嫌で、せっかく自分たちが苦労して作り上げたものなのにと思ったらしい。でも、あるとき、なんて自分はケチくさいんだろうと気づくわけです。みんなが真似してくれて、そういう「習慣」が広がっていけば、結果として社会を変えることになる。政府にしろ企業にしろ、これまで提供できていなかったサービスを、自分たちがまず提供できるようになれば、そこから広がっていく。そんな風に「新しい習慣」をつくり上げることで、社会を変えていく。そんな駒崎さんの姿を目の当たりにして、スマートだなって思ったんです。

湯浅 うん、それについて、異論は全くないです。

宇野 そういう駒崎さんの実践も、やっぱり「習慣」なんだと思うんだけど。

湯浅 でも、「習慣」になり得る振る舞いと、そうでない振る舞いがあるじゃないですか。

宇野 なるほど。

湯浅 ある人が問題意識を持って、ある活動を始めたとしますね。でも、それが世の中の「習慣」になるかどうかということなんですが。

たとえばマーケティングの理論で、ある先進的な商品が発売されたとして、いち早くその存在に気づいて購入するのが全体の2.5パーセント。そうした先端的な人たちに遅れを取るまいとその商品を買うようになるのが、13.5パーセント。そんな風にして16パーセントの人たちがある商品を使うようになると、34%の人たちがその商品を買い求めるようになる。そして最後に16パーセントの人が残るけど、その商品のユーザーは全体の84パーセントを占めるようになっていて、それによって社会のイノベーションが起きるという理屈です。

そうであるとして、そこで重要なのは、最初の2.5パーセントの人々と次の13.5パーセントの人々のうち、後者の方じゃないかと思うわけです。この13.5パーセントの人々が現れることで、次の34パーセントの人たちが現れる。そんな風にして、16パーセントの人々がまず動くことで、世の中も動く。けれど、日本の人口で言ったら、16パーセントというのは2000万人ですよ。最初の2.5パーセントでも、300万人。いずれにしても、相当な数です。

ここ日本でも、数え切れないほどの試みがなされてきたし、今もなされているはずですが、その中で「習慣」にまでたどり着けなかったものが、それこそ山のようにあるわけですよね。だとすると、「習慣」になり得るものとそうでないものを分けるのは、一体何なのか? 『民主主義のつくり方』の前半部分で書かれていた、プラグマティズムが考える「習慣」というのは、いわば人格でもあるわけですよね?

宇野 最終的にはね。

湯浅 もちろん、自分がしていることは、私にとって人格になっていると思うのですが、それが300万人規模の「習慣」になっているかというと、そうは思えない。ことさら悲観的なことを言おうとしてるわけじゃないのですが……。

宇野 すごく分かります。

湯浅 そうすると、もっと何か他のものを積み上げていかなくてはならないのじゃないかと……。それが何なのか、教えてほしいと思って。

宇野 湯浅さんは実際に活動をしてきたわけで、みんなを動かしていくことの難しさを実感しているでしょうし、それこそ、一人の人を説得するだけでも――。

湯浅 大変なんです。

宇野 10人、100人、そして1000人という単位で、人の「習慣」を変えていくなんて、ひどく気が遠くなるような話だというのは、とてもよく分かる。まったく仰るとおりだと思うのだけど、これまで民主主義による決定って、多数決が原則で、半分以上が賛成しないと決まらないという風に思われてきたでしょう? でも、この「習慣」という観点からすれば、もっと少ない人数でも、変化のきっかけが生じ得るわけです。それこそ、全体の2~3パーセントであっても、社会が変わる可能性がある。湯浅さんが村長を務めた「年越し派遣村」だって、最初に動いたのは――。

湯浅 2~3パーセントよりも、もっと、もっと少ない。

宇野 ごくごく一握りの人であっても、あそこまで出来た。海士町の例で言っても、最初に動いたのはごく少数の人たちだったと思う。ならば、その人たちがみんなを説得して多数派になれれば動かせるのかというと、それは違う。じつは社会というのは、ごく少数であっても、あるポイントを超えると一気に変わるということがあって、その一つの表現が、最初の2.5パーセントの人間と、それに続く13.5パーセントの人間が出現すれば、がらっと変わるという先ほどの理論なんだと思う。

海士町の場合、コミュニティデザイナーの山崎亮さんの力を借りながら、最初の少数の人たちが、一軒一軒回っていって、100人ぐらいの人たちを説得していった。最初は消極的だった100人の人たちが、やがて関心を持ち、熱心に参加してくれるようになって、島の未来について、みんなで議論していこうということになった。

そこで初めて、島の多くの住民たちが、その流れに加わるようになったんですね。もちろん、それを日本全体のこととして考えてしまうと、気が遠くなる。けれど、海士町のような、2500人規模の町であれば、そうした劇的な変化が、あるポイントを超えた瞬間に起き得るわけです。

湯浅 それは全くその通りだと思う。この問題は、自分で考えなくてはならないことで、実際、考えているわけですけれど、いまの例で言うと、最初のごく少数の人たちが、残り大多数の人たちの共感を得る上で必要なものって何だろうって思うわけです。

宇野 なるほど。

湯浅 おそらくそれは対話であったり、こちらの態度であったり、考え方であったり、振る舞い方であったり、見た目であったり……、たぶん全人的なものだろうと私は思っているのですが、ごく少数の人間が残り大半の人たちに対して働きかけるときに、それが重要なんじゃないかと思っているのですね。

それから、人を一人説得するだけでも大変というのはまさにその通りで、こういう話のときによく言うのですが、2012年の衆院選の投票率は59・32パーセントで戦後最低だったわけですね。それで、せっかく自分は投票に行ったというのに、世の中には行かない人がこんなにもいて、お陰でこんなことになってしまったと文句を言う人がいたとしましょう。ならば、このとき投票に行った59パーセントの人たちが、それぞれ一人ずつ投票所に連れていけば、118パーセントになる。

でも、そうならなかったわけだから、はなから選挙に関心がない人、投票なんてする気がないという人たちに対して、投票に行った人たちは、一体どんな対話をしたのだろうって思うんです。衆院選の投票率というと、何か大きな話のようですが、実はそんなところに民主主義を活性化するための肝があるんじゃないか。

宇野 なるほど。

湯浅 そこで重要なのは、問いの立て方なんじゃないかと思っていて。今の例で言うと、59・32パーセントという戦後最低の投票率を、選挙に行かなかった40・68パーセントの人たちの問題にしてしまったら、投票した人は何の問題もないということになってしまう。そのとき、投票率がもっと高い方がいいとその人が思ったとすれば、選挙に行って何も変わらないし、たった1票を投じたところで何になるのっていう人に対して説得を試みるとか、自分にも何か出来ることがあったのじゃないかという、自分の問題になる。つまり、問いをどう立てるかで、自分の問題になるかどうかが、全く変わってしまう。そのとき、自分の問題にならなければ、工夫の余地も何も生まれない。

それを自分に引き付けて言うと、身の回りで投票しなかった人って、一人もいない。それは交友関係が限られているからでもあるとして、もし、選挙なんてという人が身近にいたら、「選挙には行くべきだよ」と言っても納得してくれないだろうから、どんな風に話をしたらいいだろうって考えるわけです。どうしたら「なるほど」と思ってもらえるかというのは、テクニカルなことでもあるけど、自分が問われることでもある。そういうことが、民主主義を考える上で大切なんじゃないかと思うんですね。

宇野 なるほど。確かに、選挙に無関心な人に対して、「投票に行こうよ」と説得しようとしても、それはなかなか難しいよね。

湯浅 難しいですよ。

宇野 以前、先ほど話が出た想田和弘さんに大学に来てもらって、『選挙』という想田さんの映画を上映した上でトークセッションを行ったことがあります。そのとき会場から、日本の投票率がすごく低いことに対してどう思われますかという質問があって、それに対する彼の回答がとても素敵だったんですね。

もし自分の家の前にゴミが散らかっていたとして、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください