2014年08月15日

「戦後」日本にとって、原爆記念日と終戦記念日は特別な日である。

1982年の「閣議決定」により、終戦記念日は「戦没者を追悼し平和を祈念する日」となっている。

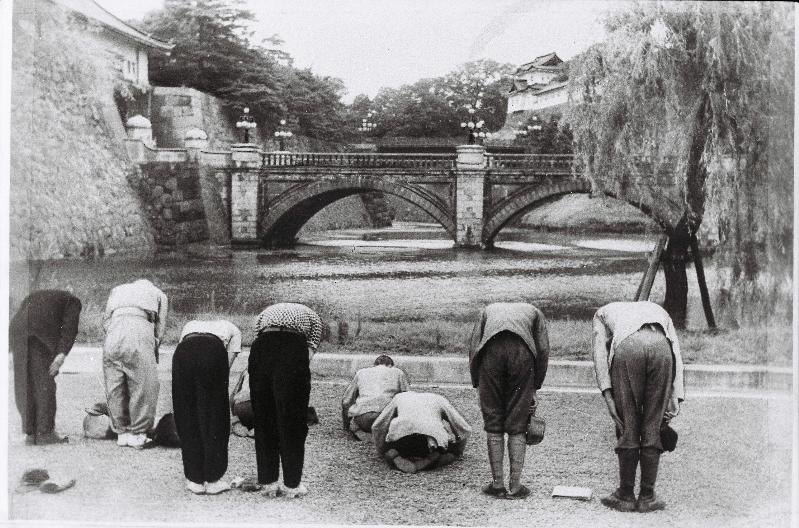

敗戦の日の1945年8月15日、皇居に向かって深々と頭を垂れる人々

敗戦の日の1945年8月15日、皇居に向かって深々と頭を垂れる人々しかし、これらの式典は、今の安倍首相にとっては居心地が悪いに違いない。

広島の平和記念式典や長崎の平和祈念式典における安倍首相の演説の一部が昨年の演説のコピペだったということが話題になった。

長崎の式典では、田上富久市長が集団的自衛権容認の議論に言及して非戦の誓いや平和の原点が揺らぐという不安や懸念の声に耳を傾けることを求めた。他方で、安倍首相は第1次政権の時のようには「憲法の規定を遵守」とは言わなかった。

千鳥ケ淵戦没者墓苑に献花する安倍晋三首相=2014年8月15日、東京都千代田区

千鳥ケ淵戦没者墓苑に献花する安倍晋三首相=2014年8月15日、東京都千代田区しかし、安倍首相はこの日の靖国参拝は見送るものの、集団的自衛権行使容認を法的にも実現して、「戦後日本」の平和国家からの大きな体制変革をしようとしている。

これは、日本が再び戦争を行うことができる国家となることを意味する。だから、長崎で被爆者代表(城台美弥子さん)は、安倍首相の面前で「平和の誓い」において集団的自衛権行使容認を「憲法を踏みにじる暴挙」と述べたのである。

この方向が進めば、戦後繰り返されてきた不戦の誓いに反して、日本はいずれかの時点で何らかの戦争を行うことになるだろう。それは、第2次世界大戦後に日本が初めて行う本格的な「戦争」であり、「開戦」がなされるわけである。それは、再び「戦没者」を生み出すことになるだろう。

となれば、安倍内閣による集団的自衛権行使容認の閣議決定により、これまでの「戦後」は終焉し、日本は新たな「戦前」へと突入しつつあるのだろうか。

日本が戦争を始められるように法的整備を進め、そのための体制を整えていくことを「戦前化」と呼ぶことにしよう。秘密保護法の制定、武器輸出三原則の変更、集団的自衛権行使容認などのように、「戦前化」の兆候は次々と現れている。

もちろん、まだ新しい「戦争」はまだ起きてはいないから、この「戦前化」は確定した既成事実ではない。しかし、今年の「終戦」記念日には、新たな「開戦の日」へと私たちは向かいつつあるという可能性について思いをめぐらせる必要があるのではないだろうか。

もし、このような「戦前化」が生じつつあるとすれば、その体制変革をどのように捉えるべきなのだろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください