2014年11月08日

1998年4月 © 徳留絹枝

1998年4月 © 徳留絹枝1937年の日本軍による南京での虐殺事件と、戦後の日本によるその歴史の隠蔽を描いたこの著書は、1997年11月に米国で出版されるや、著名な歴史家や批評家の多くから絶賛され、ベストセラーとなった。

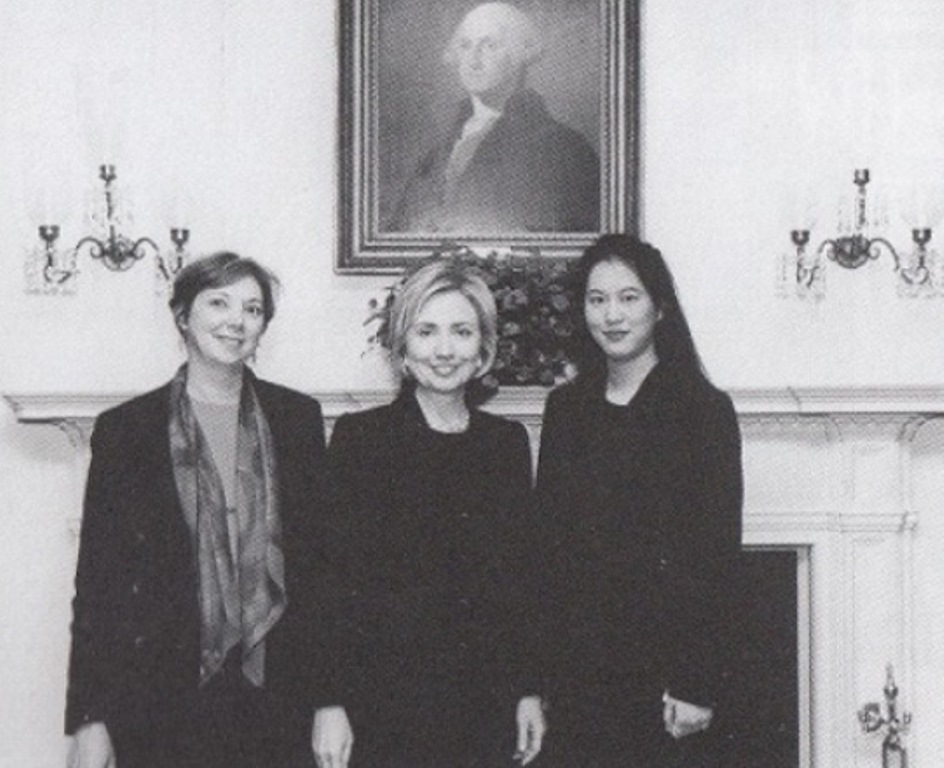

写真提供 Dr. Ying-Ying Chang

写真提供 Dr. Ying-Ying Chang日本政府も「日本軍の南京入城(1937年)後、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できない」と公式に認めるこの歴史的事件を、英語圏の人々に広く知らしめたアイリスの貢献は、今でも世界で評価されている。

一方日本国内では、この著書に対する数多くの批判記事が書かれ、その一部はアイリスを中国の回し者呼ばわりするような個人攻撃にまで及んだ。

その結果、一般の日本人は、生前の彼女の人となりを知る機会が与えられなかったばかりか、多くの場合、正確でない情報に基づく間違ったイメージを植え付けられた感がある。そしてそれは現在まで続いている。

私がアイリスに初めて会ったのは1998年春、彼女がロサンゼルスにある「寛容の博物館」に講演に来た時だった。主催したサイモン・ウィーゼンタール・センターのエブラハム・クーパー副所長が私の旧知の友人だったこともあり、講演の後、アイリスを囲んで遅い夕食を共にした。

それが縁で、その後日本で噴出した批判に反論するインタビュー記事を書くことになったのだが、提起された問題に一つ一つ答え、説明する彼女には、自分の著書とそれを書いた目的に一切の不安も迷いも感じられなかった。30歳になったばかりのアイリスの「自分は、忘れ去られようとしているこの歴史を後世のために記録するのだ」という信念に、圧倒されるほどだった。

12ページにも及んだその記事は、月刊『論座』1998年10月号に掲載された。

「なぜ私は『レイプ・オブ・南京』を書いたか」

多くの批判に対する彼女の反論はその記事に譲ることとし、本稿では、日本の外で知られるアイリス・チャンの人物像に迫ってみたい。それが日本国内での彼女のイメージと大きく異なることが、決して日本の利益にならないと考えるためである。

2011年、アイリスの母親Ying-Ying Changは『The Woman Who Could Not Forget』という回想録を出版した。そこには、アイリスが幼い頃の思い出、独立心旺盛な性格が形成されていった10代のエピソード、大学を卒業してジャーナリストとして成長していく様子、南京虐殺に関する著書を完成するまでの過程、その結果ベストセラー作家となった娘と両親の間でやりとりされた夥しい数のメールを通して、短かったアイリスの生涯が生き生きと描かれている。

アイリスの両親はどちらも、共産国家となった中国から逃れて台湾に渡った家族の出身だった。1962年、ハーバード大学で学ぶために一緒に渡米し、5年後に父親が物理学、母親が生物化学で博士号を取得した。二人はその後、アインシュタイン博士が長年教鞭をとり理論物理学では最高峰の研究施設であったプリンストン大学で、ポストドクターの研鑽を積む。

そんな環境下でアイリスが生まれたのは1968年のことだった。翌年、両親がイリノイ大学に職を得たため、アイリスはイリノイ州中部にあるアーバナ・シャンペインという大学町で、その後の20年余りを過ごすことになった。

両親が大学教授という恵まれた知的環境で育ったアイリスは、幼い頃から読書に親しみ、高校・大学時代は自ら文芸誌を創刊し編集するほどだった。また父親がスイスのCERN(欧州原子核研究機構)で研究生活を送った際には、家族で赴任して周辺諸国を旅行したり、また台湾の小学校で体験入学したりと、子供時代から世界を見て成長した。

両親に似て理工系に秀でた彼女は、入学したイリノイ大学でも当初は数学とコンピューター・サイエンスをダブル専攻したが、最終的にジャーナリズムの学位を得て卒業する。

学位に続いて修士号を取得した彼女は、マッカーシズムが荒れ狂った1950年代にアメリカから追放され、中国ミサイルプログラムの基礎を作った科学者「銭学森」の伝記を20代半ばで出版し、作家として幸運なスタートを切る。

そして29歳で発表した第2作『The Rape of Nanking』は、一夜にして彼女を有名作家に押し上げたのだった。その後2003年には第3作となる『The Chinese in America』を出版し、逝去時には、「バターン死の行進」を体験した日本軍米捕虜に関する次作のためのリサーチに取り組んでいた。

アイリスの死は、その原因に関してさまざまな憶測を呼んだ。彼女の両親はその頃までにイリノイ大学を定年退職し、娘の近くに移り住んでいたが、両親、特に母親はアイリスの最後の数か月を見守り続けた。

そんな彼女が辿り着いた結論は、過度の心身の疲労で倒れたアイリスに与えられた精神医療の薬物に、重大な副作用があったのではないか、というものだった。完璧主義者的なところがあったアイリスは、2歳になる息子を育てながら寝る時間も削って取材やリサーチを進めていたが、決して自殺を考えるような性格ではなかった。

科学者である母親は、娘の死後、その種の薬物が患者の性格を変え自殺にまで至るケースが少なくないことを示す医学文献を収集し、「同じ不幸が繰り返されないように」という願いを込めて、回想録の最後に収録している。

しかし、この本を通して母親が描きたかったのは、そのような悲劇に襲われる前のアイリスだ。アイリスは両親、特に母親と深い信頼と愛情で結ばれて育った。これは13歳の時、母親の誕生日に送った詩である。

アイリスが亡くなった後、Ying-Yingさんは、毎年母の日と自分の誕生日にこの詩を読み返し、涙を抑えられないという。

1995年10月、著名な元フットボール選手O.J.シンプソンが、妻と友人を殺害した容疑に問われた裁判で無罪になった時、アイリスが父親に書いたメールも、その後彼女自身が味わうことになる体験を思うと、非常に興味深い。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください