2015年01月27日

奉天には観光客を引き寄せる多くの名所があった。ここは日露戦争(1904-05)で最後の会戦が繰り広げられた場所である。

さらに、いわゆる満州事変(1931)が始まり、日本の帝国陸軍と張学良(1901-2001)麾下(きか)の中国軍が戦火を交えたのもここ奉天においてであった。

このように奉天には日本軍が勝利を収めた新旧の場所があり、どちらも観光客には人気のある名所となっていた。1939年4月には、奉天で見るべきものとして、新規に開設された満州事変の戦蹟記念館〔訳注 日本軍と中国軍が衝突した北大営に建てられた〕も加わっていた。

しかし、奉天の魅力は戦跡にとどまらなかった。満州を故地とし、中国を支配した清朝(1644-1912)は、奉天を「陪都(副都)」として維持したため、この地域には、城壁や皇帝墓をはじめとする遺跡が残されていた(そのいくつかを、あとで同時代の日本の絵葉書によって紹介する)。

こうした昔ながらの場所は、本物で、しかも日本風でないものを求める日本人観光客を引きつけた。本物であることは、いまも昔も観光にとってだいじなことなのだが、本稿の扱う期間においては、本物であることの定義はまだはっきり決まっていたわけではなく、今日でもその点は同じだといえる。

こうした昔ながらの場所は、本稿にとって重要なもう一つのテーマと関連してくる。それは観光旅行が、アジア文明の守護者たることを自任する帝国日本の役割を強固にし、強調することにつながっていたという側面である。

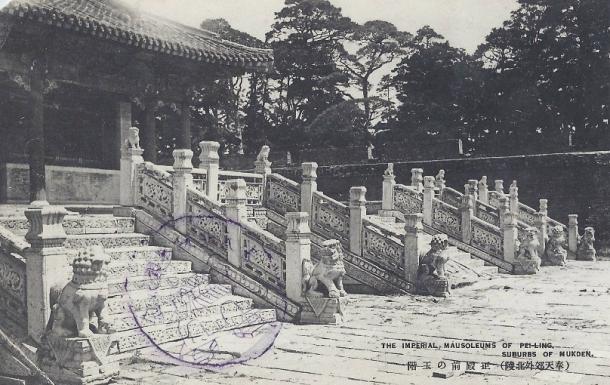

絵はがき「(奉天郊外北陵)正殿前の玉階」

絵はがき「(奉天郊外北陵)正殿前の玉階」大陸旅行にはさまざまな組み合わせがあり、朝鮮と満州、満州と中国北部、朝鮮、あるいは満州と中国、さらには朝鮮、満州、中国(たいていは中国沿岸部)といった行き先が、1930年代後半までは、単独の行き先よりも一般的だった(とはいえ、満州はとりわけ人気があった)。

こうした大陸旅行の旅行記を残している人びとは、しばしば大連や新京(現在の長春)より、ずっと「地元色」の強い町として奉天を選んでいる。

日本人が帝国内の旅先の特徴を「地元」という用語で言いあらわすさい、それがはっきり何を意味しているかを説明するのはなかなか難しい。とりわけ満州の場合がそうであった。

地元というのは、満州、あるいはモンゴル、さらには古代中国の影響、あるいはいずれにしても日本と異なる混合様式のことを指しているのだろうか。

満州族が支配した清朝は、最初の2世紀、漢族の満州移住を何とか押さえこむことができた。しかし、19世紀後半から20世紀初めになると、大量の移民がこの地域に流入し、そのなかには何百万もの漢族が含まれていた。それによって、地域の文化的様相はまぜこぜになり、満州と中国をへだてる当時の政治的境界もあいまいになってしまった。

こうして、戦時中の日本人観光客が残した記録をみても、さらに広い意味合いからしても、「地元」という定義は、実に曖昧たるものとなり、それは「本物」という概念にしても同じだったといえる。

しかし、はっきりしているのは、すでに1930年代後半には、帝国の多文化的な側面が、観光客の景観にはっきり特徴づけられるようになっていたということである。

たいていの日本人観光客は、内地のいつもの光景とはどこかちがうもの、日本人が植民地でつくった飛び地などとは異なるものを求めていた。そのいっぽうで、旅行客は異国風の楽しみを味わいつつ、当世の便利さを大いに享受したのである。

1940年の時点で、ほぼ100万人の人口を有していた繁栄都市、奉天は、同時代の多くの娯楽を提供していた。

最新ホテルから和風旅館まで、宿泊施設もいろいろ。訪問者は和食から中華、ロシア料理にいたるまで、幅広い食事を選ぶことができた。市内では、さまざまな映画館も見つかったし、またいろいろなイベント、とりわけスポーツの試合をおこなう大きなスタジアムもあった。

ある旅行案内書の広告には、立ち寄りの旅行者を取りこもうとして、奉天のさまざまな店が紹介されており、そこにはオリンピック・レストラン(支配人、ジョージ・D・ダニロフ)とか、すべての「外国映画」と「最新の世界ニュースフィルム」を上演しているギネイ劇場、大祖国カフェ、ケイニング・ホテル、三中井(みなかい)百貨店といったような名前がみられる。

「場所がすべて」という不動産の格言は、場所に引き寄せられる観光客にもあてはまる。

奉天は便利な旅先だった。奉天は満州の鉄道路線の中軸であり、そこから朝鮮や中国の鉄道路線ともつながっていた。

さらにつけ加えるなら、1939年の『奉天観光案内』に掲載された「満州航空」の広告を見ても、奉天から大連や新京(現在の長春)、北京を往復する、多様な飛行機便が毎日飛んでいたことがわかる。

帝国全域に広がる輸送網は、軍民ともに利用されていたものの、観光客がその費用の一部をまかなっていたことはまちがいない。観光客はその料金を支払うことで、帝国の要する費用を下支えし、帝国日本が帝国の統制に必要としていた輸送網を維持することに貢献していたのである。

奉天がより多くの旅行客を迎えていたことは、奉天の訪問者数が、南京や曲阜の観光客数よりずっと多かったことをみてもわかる。

ジャパン・ツーリスト・ビューロー(JTB)の支社は奉天に置かれ、満州全土、中国、ならびに朝鮮の旅行業務を扱っており、これはいかに専門的に旅行業務が斡旋されていたかということでもある。観光旅行の斡旋と研究を目的とした雑誌『観光東亜』を発行していたのは、JTBの奉天支店にほかならない。

半官半民の会社として1912年に設立されたジャパン・ツーリスト・ビューローは、当初外国人観光客を日本に引き寄せ、それによって外貨を獲得することを目標としていた。

本稿の扱っている期間においても、その目標は変わらなかったが、JTBは同時に日本文化を広め、日本の政策の正当性を知らしめることにも重点を置いていた。

1930年代後半になると、JTBは帝国全域に支店網を広げていたが、バランスのとれた半官半民という性格は、概して日本本土の外では適応されず、外地では民間というよりずっと官の性格が強くなる傾向にあった。

この時期には、内地を含む帝国内を旅行する日本人の数の方が、海外からやってくる外国人客よりずっと多くなっている。JTBは相変わらず、外国人、日本人を問わず、帝国内の旅行者に、とりわけ日本の大陸政策についてのメッセージを植えつけようとしていた。 (訳・木村剛久)

本稿は2014年夏に国際日本文化研究センターから刊行された雑誌「Japan Review」27号に掲載されたケネス・ルオフ氏の論考、Kenneth Ruoff, Japanese Tourism to Mukden, Nanjing, and Qufu, 1938-1943 を著者の許可を得て訳出したものです。ページの都合上、<注>は割愛しました。原文、<注>および参考文献についてはhttp://shinku.nichibun.ac.jp/jpub/pdf/jr/JN2707.pdfをご覧ください。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください