2015年03月30日

大陸において皇軍が新たに勝利を収め、新たな史跡を生みだすと、さまざまな仲介人が登場して、すぐさまこうした歴史遺産を観光地に組み入れ、見所の多い場所として売り込むために奔走した。

ここで取りあげる南京は、1937年12月に日本軍が攻略して以来、日本の管轄下に置かれていた。

1937年12月12日、南京城を包囲した日本軍が、南京市街地の南にある中華門を爆破

1937年12月12日、南京城を包囲した日本軍が、南京市街地の南にある中華門を爆破しかし、当時、たいていの日本人は、南京は日本軍が輝かしい勝利を収めた場所と考えていた。つまり、それは喜ばしい史跡だったのである。

ジャパン・ツーリスト・ビューロー奉天支店や地元の観光旅行界は、戦闘の終わったあとの南京を、魅力ある旅先に改造しようとしていた。戦場は大陸においては人を引きつける場所であり、南京の強みは皇軍の戦いの炎がまださめやらぬ地であるということだった。

南京はそれまで慶州や奉天、旅順、ソウル、上海など大陸の有名観光地と比べて、人気の点では劣っていた。

しかし、南京が興味深いのは、日中戦争が全面化するなかでさえ、そこでは帝国の新たな史跡が制定され、観光の潜在性が引きだされていく過程と進展をみることができたという点である。

ともあれ、ある日本人観光客が、南京が平定された直後にここを訪れ、旅行記を残している。

1938年4月の南京の様子を書き留めたのは、野依秀市(1885-1968)である。この時点では、南京で普通の旅行者が景色をみたり、宿泊したり、食事をしたり、つまり一般的にいって愉快に楽しく過ごす段取りをつけるのは容易ではなかった。言い換えれば、かれの記述は、旅の目的地としての南京のそれ以降の発展を占う基準となっているのである。

南京は戦闘に巻きこまれる以前から、重要な観光基盤を有しており、そのいくつかは紛争を生き延び、ついに皇軍の統制下に置かれるようになった。歴史学者の汪利平(ワンリーピン)は、1920年代の大日本帝国やその他の国々と同様に、中国でも観光部門が発達したことを明らかにしている。

中国人のあいだでも大衆的観光旅行が出現したことによって、南京を訪れる中国人の数は増え、日本人のなかにも南京を訪れる人がでてきた。その一人、小説家の谷崎潤一郎(1886-1965)は、1918年に南京を訪れたとき、明らかに遊郭に出向いている。

戦闘後に旅行をした野依は、1938年4月11日の夕方、汽車で南京に着いた。つい最近まで戦いがあったにもかかわらず、交通機関に支障がでた様子はない。しかし、野依は一番いい日本旅館に泊まるつもりでいたのに、いきなり、どこにも宿が見つからないという苦い経験を味わう。日本軍の司令部がいい旅館を全部押さえていて、空いていようが空いていまいが、使うことはできなかったのだ。

野依は到着日もそれ以降も軍と交流をもっている。そこから連想されるのは、こうしたつながりによって、多数の関係者を巻きこんださまざまな帝国的事業が、時に緊張のうちに、時に相乗的に実施されたのだろうということである。

南京に到着した夜、野依を困らせたのは、日本からやってきた団体が、もう一軒の日本旅館を占領していたことだった。これをみても、ほかにも南京を訪れた民間人がいたことがうかがえる。

当時、南京のどこかに滞在する場合は、軍の許可が必要だった。そして野依は兵隊に助けられて、けっきょく兵站宿舎に無料で泊めてもらうことになった。そのうえ兵隊の食事を分けてもらう。軍事統制が緩和されて、宿泊所をはじめ施設が使用できるようになれば、南京を旅先として再生させるのは容易になったにちがいない。

野依の運命は翌日には好転する。最初、面倒と思えたこと、つまり滞在にあたって、いちいちこまかく軍の担当者と打ちあわせたことが、いい方向に働いたのだ。憲兵隊の堀川(名前は記されていない)大佐が、野依の訪問の面倒をみてくれて、普通ならまず不可能な場所にも行けるよう便宜をはかってくれた。

野依は出版業界ではよく知られた人物〔訳注、雑誌『実業之世界』などを発行〕で、かつて2期衆議院議員を務めたこともあった。堀川大佐は野依に1台の自動車と運転手を提供し、案内役として兵隊をつけてくれた。

野依によると、そのころはいくらカネを出しても、自動車を雇うのはむずかしい状況だった。堀川大佐から直接聞いた南京陥落の話は、ここを訪れた野依をとりわけ興奮させるものとなった。

野依は背後に紫金山を控えた明の皇帝墓(孝陵)や孫中山(孫文、1866-1925)の墓、中山陵など、市内の代表的な名所をいくつか回っている。

翌年発行されるジャパン・ツーリスト・ビューローの案内書には、南京には中国の9つの王朝の都が置かれ、45人の皇帝の居城があり、その皇帝の多くが南京に葬られていると記されている。

野依は、明朝の遺跡のいくつかに心ひかれたが、ごく最近、国民党の蒋介石がつくりあげた建物の数々には感心しなかった。蒋介石は南京を改造するために、近代的であると同時に伝統的な様式を残す建物を建てていたのだ。しかし、この時期の多くの日本人は、同時代の中国は、とても古代中国に比すべくもないとみていた。

野依は、南京を11年にわたって首都としてきた国民党がつくった建物は、わずか6年でできあがった満州国の首都、新京(現長春)の建物にまるで及ばないと評している。しかし、新たに首都となった新京に対する見方は人それぞれだった。

旅行作家、後藤朝太郎(1881-1945)は、大衆向けに書かれた1938年の中国旅行ガイドで、南京の建物が本物の東洋風建築であるのに対して、「新京に見るアメリカ式のバタ臭い建築物」などと書いている。バタ臭いという言い方は、日本人が西洋的なものを否定的にいうときの常套句だった。

その当時、南京は過去のすぐれた遺物を誇っていたが、なかでもその第一は、中国のどこよりも広く(長さ33キロ)、人目をひく(その高さは9メートルから15メートル)、よく保存された城壁だった。この城壁は、この街を攻略しようとした日本軍の前に立ちはだかったものである。

そして突破された城壁の場所と、それにまつわる物語は、たちまち帝国の時代に、だれもが知るべき外地では有数の歴史遺産の景観となっていく。野依はここに強い興味をいだき、城壁と城門のどちらにも敬意を表しているが、同時に日本軍が光華門をついに突破したことにも感慨を隠さなかった。

光華門を念入りに見学し、さらに案内をしてくれた兵士から戦争の様子を教えてもらいながら、野依はへんな臭いがするのに気づいた。案内の兵士らは、それはたぶん手当たり次第に埋められた中国兵の遺体から発しているのだろうと説明した。

旅行者としてかれが南京に期待したものは大きかったにちがいないが、南京はつい最近まで戦場だったのである。

もう少しあとにここを訪れていたなら、かれもほかの旅行者も絵葉書を購入できただろう。

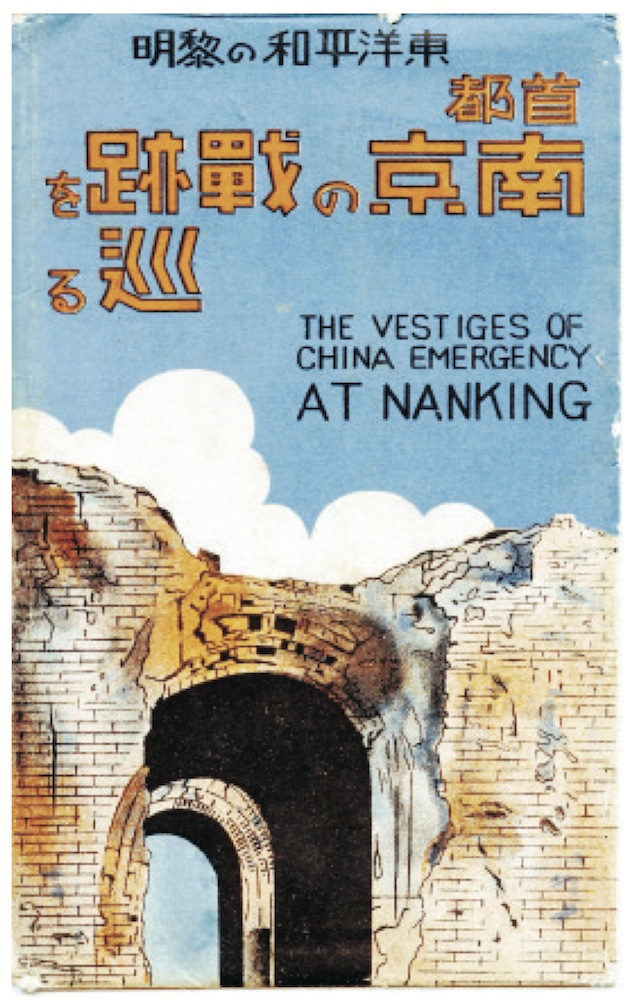

そのなかには「南京の戦跡を巡る」という絵葉書も含まれていたかもしれない。ここではそのジャケットを掲載しておくことにしよう。 (訳・木村剛久)

本稿は2014年夏に国際日本文化研究センターから刊行された雑誌「Japan Review」27号に掲載されたケネス・ルオフ氏の論考、Kenneth Ruoff, Japanese Tourism to Mukden, Nanjing, and Qufu, 1938-1943 を著者の許可を得て訳出したものです。ページの都合上、<注>は割愛しました。原文、<注>および参考文献についてはhttp://shinku.nichibun.ac.jp/jpub/pdf/jr/JN2707.pdfをご覧ください。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください