思想の強制と管理主義という「遺物」

2015年07月31日

北欧の航海の途中、ピースボートの船はバルト海に入った。ポーランドのグダンスクからスウェーデンのストックホルム、ロシアのサンクトペテルブルグ、フィンランドのヘルシンキを経てドイツ北部のヴァルネミュンデに着いたのは6月2日だった。

ストックホルムもヘルシンキも、北欧という言葉から想像する通りの清潔で広々とした街だ。

ストックホルムは自転車だらけで、自転車専用レーンがきちんと整備され、地下鉄の駅の構内は美術館のような凝った造りだ。エスカレーターに並行して障害者用のリフトがついているのも福祉立国をそのまま現している。

ヘルシンキの街ではツアーに入らず自由行動した。

ストックホルムの自転車専用レーン=撮影・筆者

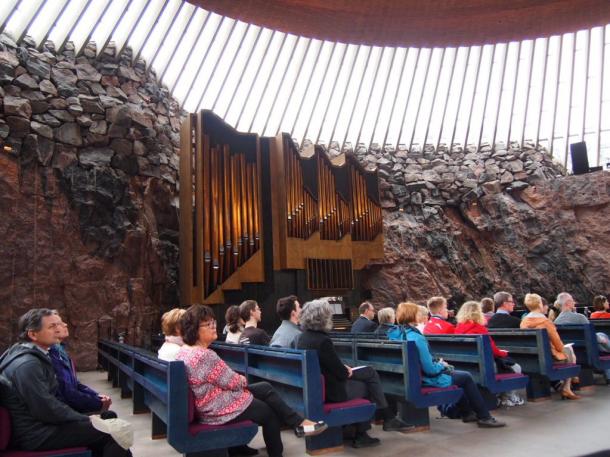

ストックホルムの自転車専用レーン=撮影・筆者 ヘルシンキの「岩の教会」=撮影・筆者

ヘルシンキの「岩の教会」=撮影・筆者船を降りた港のインフォメーション・センターで街の地図をもらい、まずは2階建ての巡回観光バスに乗って市街地を一周した。しっとりとした石畳の街を電車が静かに走る。「森と湖の国」と言われるだけあって住宅地をはずれると湖や森だらけだ。

町はずれの一角に、岩をくりぬいて造った教会があった。テンペリアウキオ教会だ。

花崗岩の岩山をダイナマイトでくりぬき、天井には直径24メートルの銅板のドーム屋根をつけた。内部に入ると壁が360度、岩だ。正面の聖壇に小さな十字架があり、壁のわきにパイプオルガンがある。あとは平らな床にイスが並ぶだけ。殺風景だが黒い岩の壁が荘厳さを感じさせる。岩とドームの間にある窓からまぶしい光が差し込む。

私が入ったとき聖歌隊が聖壇を取り巻いて合唱していた。声が岩とドームに反響して、厳粛な気持ちになる。

建築したのは2人の兄弟建築家で、「岩そのものが、すでに我々の教会だったのです」という言葉を遺している。

この北欧の2国に対して、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください