南原繁や加藤周一らが問いかけたこと

2016年01月01日

敗戦によって日本は連合国軍総司令部(GHQ)の占領下に置かれ、民主化が進められた。これを米国による「押し付け」という人もいるが、民主化を担った日本の指導者を一覧すれば、まったく違った側面が見えてくる。その多くが、戦前・戦時中に弾圧されたリベラリストたちであり、これを「リベラルの復権」と評してもいいと思う。

敗戦の年の秋には、大内兵衛らが一斉に教授に復帰し、南原繁が東大総長に選ばれた。2期6年の後任には、矢内原忠雄が総長に選出された。それだけではない。幣原内閣の文相になった前田多門、教育基本法の生みの親ともいえる教育刷新委員会の南原繁、天野貞祐、森戸辰男らは、一高時代に内村鑑三と新渡戸稲造の薫陶を受けた人々だった。

つまり、戦後民主主義がGHQ主導で始まったことは間違いないが、多くの国家主義者が公職追放された結果、それまで抑えつけられてきたリベラル派が制度の設計や運用を任された。その蓄積と自発性がなければ、戦後70年にわたって、曲がりなりにも民主主義が続くことはなかったろう。

蛯名賢造氏は前掲書(「札幌農学校 日本近代精神の源流」、新評論社)で、こうした事例をあげると共に、内村鑑三の徹底した平和・非戦の理念が、「新憲法第九条によくその適切な表現をとって現れている」とも指摘する。

もちろん、敗戦・占領という現実や、当時の国際情勢抜きに論じることはできないが、日本人がなぜ第9条を受け入れてきたのか、その理念的・歴史的な基盤を問えば、内村の非戦論は疑いなく、その源流のひとつに数えられるだろう。

ただ、ここで注意すべきなのは、「復権」を遂げた「リベラリズム」が、必ずしも「進歩派知識人」や「左派」との同調を意味していないことだろう。語義に照らせば自明なのだが、「リベラリズム」が相対して抵抗するのは、「全体主義」や「権威主義」であり、そこでは「保革」や「左右」といった対立軸が後景に退く。それは、軍国主義に抵抗した南原の戦後における行動を見れば明らかだ。

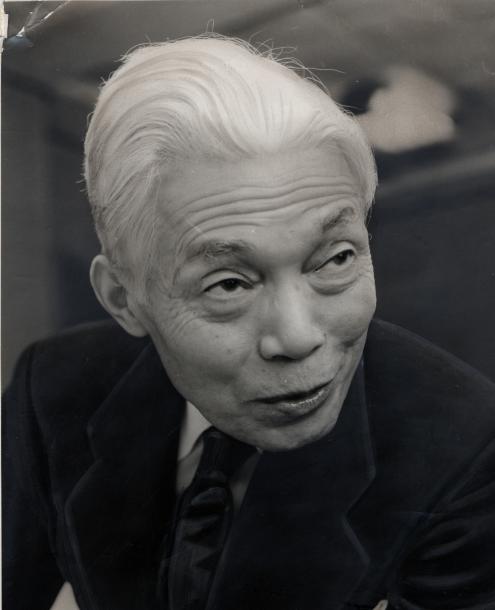

南原繁・元東大総長

南原繁・元東大総長敗戦後初の「紀元節」となった46年の2月21日に、南原は大学で式典を挙行した。戦前の大学は国家大典とはかかわりなかったが、戦時に政府や軍から圧力を受けて開催していた。天皇が「現人神」を自ら否定しておいる以上、取りやめるのは当然という意見が大勢であったのに、あえて押し切った。「国家的な式典にあたって、それを従来とは違った意味で挙行し、大学の姿勢を宣明する」という狙いからだ。

演説に立った南原は、「新日本文化の創造」というテーマで、民族の自重、自信の回復を説いた。南原本人の要約によれば、次の内容だった。

「今や日本は、日本神学と超国家主義との倒壊とともに、滔々たる功利主義的アメリカニズムと、無神論的唯物思想におおわれつつある。しかも、これに抗する何らの思想運動がない。諸君こそ、まずその焔を燃やせ」

ここにあるのは、戦時中の超国家主義はもちろん、それが崩壊したあとの真空を埋めつつあったアメリカ的功利主義や唯物思想に対する抵抗だ。

他方で南原は、その年4月29日の「天長節」でも式典を開き、演説をした。極東軍事裁判を目前に控え、天皇がいかに立憲的に振る舞い、法律的・政治的責任がないのかを力説した。そのうえで、道徳的・精神的な責任はご自身の問題として「退位」を勧めた。

この年3月に貴族院議員に勅選された南原は、憲法議会においても特異な議論を展開した。松本私案から、GHQ主導の草案へと急旋回した理由を尋ね、手続きを問題にした。自主性を制限されたなかでの議論では、むしろ新しい憲法の安定性を欠くことにはならないか。南原はこう回想する。

「私は日本人としての、学者としての、占領軍司令部に対する一つの、せめてものプロテストだと信じていたのです」

憲法9条についても南原は異彩を放った。戦争放棄の条項に反対したのは、衆議院では野坂参三、貴族院では南原、その二人だけだった。これも「GHQに対する学者としての一つのプロテスト」だと南原は述懐する。

国家としては自衛権をもたねばならない。ことに将来国際連合に加入後は、ある程度の武力を寄与する義務が生じるのではないか。南原はそう追及し、最小限度の自衛力を構想した。戦争放棄や平和宣言を否定するのではなく、国際連合という秩序のもとでそれを生かす、という発想である。当時の吉田茂首相が「自衛権」そのものを否定していたことを思えば、南原の議論は驚くほど現実的で、その後の議論を先取りしていた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください