来年は中国が対外的に最も強硬に出る年。今こそ中国への「関与」が必要だ

2016年08月25日

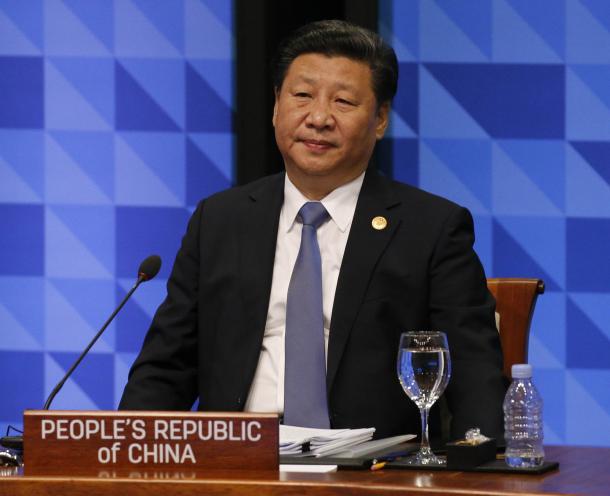

APEC首脳会議に臨む中国の習近平国家主席=2015年11月、フィリピン・マニラ、代表撮影

APEC首脳会議に臨む中国の習近平国家主席=2015年11月、フィリピン・マニラ、代表撮影残暑厳しい今の時節に、冬の話から始めて恐縮だが、話の流れがそこから始まるので、ご容赦願いたい。

昨年末の北京は、ひときわ寒い冬で、しかも大気汚染がピークに達し、PM2・5の数値は2000を突破した(日本の環境省は「35以上で危険」と定めている)。

そんな昨年末のある日、習近平主席は、1980年代の福建省時代からの「盟友」である呉勝利海軍司令員らから、南シナ海の「開発」に関する報告を受けて、ご満悦の様子で述べたという。

「来年(2016年)もひるむことなく、南シナ海の計画を続行するのだ。21世紀の戦争は、『陸海空電天』5軍の総合戦だ。陸海空でアメリカ軍と対等に立ち、『電』(サイバー戦)と『天』(ロケット戦)では、アメリカ軍を超えるよう努力奮闘せよ」

南シナ海における中国の主張は、一般に「九段線」と言われている。南シナ海の周囲に9本の線を引いて、全体の約9割を覆う領海で、領有権を主張している。

だが実際に、中国人民解放軍が南シナ海で欲しているのは、西沙諸島(パラセル諸島)、南沙諸島(スプラトリー諸島)、黄岩島(スカボロー礁)を結ぶ「三角線」である。

まず西沙諸島は、日本の敗戦後にその大部分を中国が実効支配したが、1974年にベトナムから西部の永楽環礁(クレスセント諸島)を奪い取って、全体を実効支配するに至った。すでに軍事用飛行場、軍事レーダー、ミサイル配備という軍事要塞化を終えている。

次に南沙諸島は、最大の島である太平島こそ台湾(中華民国)の支配下にあるが、1988年にベトナムとの海戦に勝利した中国が、多くの島礁を実効支配している。習近平政権になった2013年からは、軍事要塞(ようさい)化を加速させた。「2017年1月に『中国の天敵』ヒラリー・クリントン政権が誕生するまでに、南シナ海の事業を完遂させる」――これが習近平政権の目標だ。

残りは、中沙諸島の黄岩島(スカボロー礁)である。ここは2012年4月にフィリピンから奪還した。当時、私は北京に住んでいたが、南方の小島一つを奪い取ったことで、全国民が熱狂していた。ちなみにその5カ月後には、日本が尖閣諸島を国有化したことで、今度は小島のことで全国民が激高した。

黄岩島とその周辺でも、習近平政権になってから、着々と軍事要塞化を進めてきたが、やっかいな事態が二つ起こった。

一つは、1991年にフィリピンが追い出したはずのアメリカ軍が、再びフィリピンに戻ってきたことだ。黄岩島は、フィリピンのスービック基地から、わずか200㌔しか離れていない。

もう一つは2013年1月に、フィリピンが「南シナ海における中国の主張は国際法上の根拠がない」として、オランダ・ハーグの常設仲裁裁判所に提訴したことだ。これによって南シナ海の領有権問題は、中国vsフィリピン、中国vsベトナムといった二国間の争いから、国際問題へと広がった。

中国軍の目的は、この西沙-南沙-中沙(黄岩島)の「三角線」を確保し、そこに防空識別圏を設定することにある。そして、海南島南端にある三亜軍港に控えた4隻の「晋級」核搭載原子力潜水艦を「三角線」の中に潜り込ませるのだ。

現在、中国大陸に配備しているアメリカ本土へ向けた約40基のICBM(大陸間弾道弾)は、有事の際にはアメリカ軍の先制攻撃を受けることが予想される。だが水深3000㍍もある南シナ海から発射される長距離ミサイルは、世界最強のアメリカ軍といえども防ぎようがない。つまり米中は初めて、対等の核抑止力を有することになるのだ。

中国のネットで出回った習近平国家主席を礼賛する動画の一場面。文革時代の歌に乗せ、「習近平が毛沢東を受け継いだ」と褒めあげた(インターネットから)

中国のネットで出回った習近平国家主席を礼賛する動画の一場面。文革時代の歌に乗せ、「習近平が毛沢東を受け継いだ」と褒めあげた(インターネットから)2016年2月1日、春節(旧正月)の直前に、習近平主席は、過去半世紀で最大規模の人民解放軍改革を断行した。この改革を経て、「軍命」を発するのは、習近平主席ただ一人となった。「200万人民解放軍を自分の軍に変える」――長年抱いてきた夢を、ついにかなえたのだった。

1979年に習近平が26歳で清華大学を卒業した時、父・習仲勲元副首相は息子に訓示を垂れた。

「人民解放軍こそが党と国家の支えであり、生涯を軍とともに歩め!」

そして息子を、耿飙(こうひょう)国防部長(国防相)の秘書につけた。以後、習近平は、軍最高司令官である中央軍事委員会主席を兼職するようになった現在まで、一貫して軍職を兼務してきた。現役の中国の政治家で、ここまで軍職にこだわってきたのは、習近平ただ一人だ。

この2月の軍改革を断行するまで、人民解放軍には、習近平主席に面従腹背の江沢民グループが存在したが、軍改革によって、ほぼ一掃した。かつ「最後の残党」とも言えた田修思上将を7月5日に失脚させたことで、習近平主席の軍掌握に拍車がかかった。いまや人民解放軍は「習近平の軍隊となった」と見るべきである。

こうして「自己の軍隊」を造り上げたことで、習近平主席は、内外に攻勢に出ることが可能になった。

まず内なる戦いは、2017年秋の第19回中国共産党大会までに、自己の専制体制を確立することだ。習近平主席は4月24日から27日まで安徽省を視察し、かつての毛沢東主席を髣髴(ほうふつ)させる自己の偶像崇拝化運動を始めた。

今年秋に「6中全会」(中国共産党第18期中央委員会第6回全体会議)を開いて、党内の引き締めを図る。そして来年の党大会に向けて、一気に全権掌握を図っていく。そのために人民解放軍は、最大のバックボーンになるというわけだ。

もう一つの外なる戦いとは、アメリカとの「第一列島線」を巡る角逐である。「第一列島線」とは、カムチャツカ半島、日本列島、朝鮮半島、台湾、フィリピン、大スンダ列島と続く南北ラインのことだ。

19世紀にアヘン戦争と日清戦争でこのラインを列強に破られたことから、中国は「屈辱の百年」を強いられた。そして20世紀後半から現在までは、このラインをアメリカが支配している。

だからいまこそ、アメリカ軍を「第一列島線」から押し出す。それによって、アジアに「パックス・チャイナ」(中華帝国のもとでの平和)を築くというのが、習近平主席の意志なのである。

2016年夏現在、「第一列島線」を巡る米中の戦線は、3カ所に拡大している。南シナ海、東シナ海、そして朝鮮半島だ。

まず南シナ海に関しては、カーター国防長官率いるペンタゴン(米国防総省)が、中国に対する危機感を強めている。黄岩島を中国に軍事要塞化されたら万事休すなので、空母「ジョン・C・ステニス」をフィリピン近海に釘付けにするなどして、対抗心を露(あら)わにしている。

また7月12日、常設仲裁裁判所が、フィリピンにとって(同時に日米にとって)「満額回答」とも言える判決を下した。これは習近平政権から見たら受け入れがたい判決で、中国国内では日米による陰謀説が飛び交った。

重ねて言うが、習近平主席が目指しているのは、「パックス・チャイナ」である。それは、中国という宗主国と周辺の属国(朝貢国)からなる古代の冊封体制に、アジアの姿を戻すことである。列強に攻め入られた1840年のアヘン戦争の前の姿に戻すことである。つまりは、1840年後に作られた国際ルールの否定である。

早い話が、習近平主席は「アジアのルールはアジアの皇帝であるオレが決める」と言いたいのだ。だから常設仲裁裁判所の判決など、「一枚の紙くずにすぎない」(劉振民外務次官)。

東シナ海に関しては6月9日深夜、ついに人民解放軍の艦艇が、尖閣諸島の接続水域に侵入した。このことは日本にとって、二つの重大な意味を持つ。

一つは、人民解放軍による尖閣諸島奪取のシナリオが、「第4段階」(領有権の主張→漁船の侵入→公船の侵入→艦艇の侵入)まで来たことだ。中国側からすれば、次は軍による尖閣奪取である。

実際、中国は8月5日から9日にかけて、尖閣諸島近海に「猛襲」し、日本は震撼した。私は8月初旬から中旬にかけて北京を訪問したが、中国側の「空気」を読み解くと、次のようなことであったと推察される。

① 中国は、7月12日の常設裁判所の判決の「黒幕」は日本とアメリカだと思っている

② このまま日本が、南シナ海の問題に関わってきたら、やっかいなことになる

③ 日本に「南シナ海問題に関わるな」という警告を発する意味で対日威嚇行動を実施する

④ そのため今回の行動は、日本に対する「反撃」であって、「挑発」ではない

⑤今回の行動は、8月半ばまでにいったん終える

⑥今回の行動は、近未来に釣魚島(尖閣諸島)を奪取するためのものでもあり、今後、日本の動きを見ながら常態化させていく

従来の中国外交は、自国で重要な国際イベントを控えた時は、ひたすら周辺諸国との「微笑外交」に務める。一昨年11月の北京APEC(アジア太平洋経済協力会議)、昨年9月の抗日戦争勝利70周年軍事パレードの時も、同様だった。

だが今回は、杭州G20開催の1カ月前というのに、あえて日本への「恫喝外交」に出たのである。それだけ南シナ海問題で、追い詰められていたとも言えるが、尖閣を「取りにくる一歩手前」まで来たとも言えるのである。

それでは、人民解放軍はいつ尖閣奪取の決断を下すのか。

私は、アメリカ軍が尖閣諸島を巡る日中戦争に加担しないと中国が確信を持つことが、その必要条件であると見ている(十分条件ではない)。

ともあれ、「第一列島線」をめぐる米中の角逐の渦中に、日本もいよいよ巻き込まれる時代が到来したということだ。安倍晋三政権は、この3月に安全保障関連法を施行するなど、そのための布石は打ってきたが、8月上旬の中国漁船の襲来の時などは「戸惑い」を隠せなかったという。

ところで、日本以上に、旗幟(きし)を鮮明にすることをアメリカから求められているのが、隣の韓国だ。7月8日、アメリカは韓国に圧力をかけて、ついにTHAAD(終末高高度防衛ミサイル)の韓国配備を発表させた。これによって、3年以上にわたって続いてきた中韓蜜月時代は瓦解(がかい)した。9月の杭州G20での中韓首脳会談も、「韓国側からせっつかれているが、当の習近平が首を縦に振らないのでどうしようもない状態」(中国の外交関係者)だという。

日本ではあまり話題にならなかったが、実は習近平主席は6月17日、セルビアを訪問し、ベオグラードの中国大使館前で誓いを立てている。

「2度とアメリカの好き勝手にはさせない!」

1999年5月7日、コソボ紛争でアメリカ軍に空爆された中国大使館は、29人もの死傷者を出した。セルビアを離れた習近平主席は、それから一週間のうちに、ウズベキスタンと北京で2度も「盟友」プーチン大統領と会談し、アメリカに対する「共闘」を確認しあったのだった。

中国がいくら世界第二の軍事大国にのし上がったとはいえ、世界最大の軍事大国アメリカに対抗するのはハイリスクだと思うかもしれない。

だが第一に、自国及び世界に武力展開しているアメリカ軍に対して、中国軍は中国近海に結集している。第二に、中国近海の防衛は中国にとって核心的利益(国家の最優先事項)だが、アメリカにとってそうではない。第三に、年間5000億ドル超の米中貿易を始め、アメリカ経済の少なからぬ部分を中国経済が支えている。

これらの理由で、アメリカは中国と一戦を交える気はないと、習近平政権は判断している。だから多少、横暴な振る舞いをしても、痛い目には遭わないというわけだ。加えて、昨今の中東やヨーロッパの混乱も、アメリカが「アジアのことは中国に任せる」と言いやすい追い風と見ている。

来年は5年に一度の中国共産党大会の年、すなわち中国が最も対外的に強硬に出る年である。前回2012年は、フィリピンからの黄岩島奪取と、日本の尖閣国有化への抗議で、騒然となった一年だった。

またこのところの中国経済の悪化も、対外的に強硬になる要因となる。中国経済は、昨年は「V字型」(急回復)と言われたのが、今年前半は「L字型」(悪化しっぱなし)に変わり、いまや「h字型」(ドン底に落ちる)と言われている。

このように、牙をむいた「巨竜」に対して、日本はどう対処すべきなのか。

まず第一に、中国人民解放軍がいつでも尖閣諸島を奪取する段階に入ったと受けとめ、相応の覚悟と準備をすることである。今夏、明らかに「段階は一段上がった」のである。

第二に、習近平政権に対する研究を強化することである。

同じ富士山に登山するのでも、静岡県側から登るのと、山梨県側から登るのとでは、風景が違う。同様に、島国の日本から尖閣諸島問題を考えるのと、中国大陸から「釣魚島」(尖閣諸島)問題を考えるのでは、まるで風景が異なるのである。

これは、領土問題で中国側に立てということでは、まったくない。「中南海の視点」で尖閣問題を見ていく習性を身につけないと、8月上旬の「漁船襲来」の時のように、日本人に理解不能の事態が、今後とも起こってしまうのである。

そのためにも、私は中国への「関与」が必要と考える。それは例えば、プーチン大統領に対するメルケル首相のような態度である。メルケル首相は流暢なロシア語を操り(プーチン大統領も流暢なドイツ語を話す)、ロシアと対立しながらも、プーチン大統領と太いパイプを築いている。昨年5月にプーチン大統領が主催した対独戦争勝利70周年軍事パレードへの出席は、言下に断りつつも、パレードの翌日に訪ロし、首脳会談を行っている。

こうした独ロ関係に較べて、日中関係には、首脳同士のパイプも信頼関係もない。ただ互いに嫌悪し合っているだけに映る。日本について言えば、過去の先達に比べて中国研究が劣化していることが、日本の国益の損失を招いているように思えてならないのである。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください