「パブリックフォーラム」は今後も引き継がれる

2016年09月09日

「東日本大震災による原発事故により被害を受けた者のうちには、テントひろばを訪れ、そこでの人との交流により精神的に癒され、原発について議論をして考えを深めるなど、テントひろばは参加者には有益で貴重な場とされていたようにうかがわれる」(2015年10月26日、東京高等裁判所判決文、10頁)

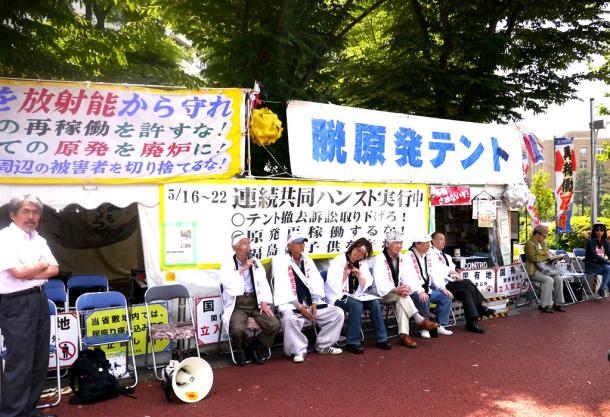

東日本大震災と原発事故から6ヶ月後の2011年9月11日以来、約5年間にわたって、原子力政策を主管する東京・霞ヶ関の経済産業省の敷地内に設置され、脱原発を訴える活動拠点となっていた「脱原発テント」が、2016年8月21日、日曜未明の時間帯に強制撤去された。

午前5時前、脱原発テントを撤去する作業員たち=2016年8月21日

午前5時前、脱原発テントを撤去する作業員たち=2016年8月21日そもそも「経産省前脱原発テントひろば」はどういう場所だったのだろうか。

それは脱原発運動の象徴的な場所であり、党派性や国籍、年齢、性別等に関係なく、人びとが集まり原発と政治について議論をする公共的な場所、パブリックフォーラムになっていた。映画の上映会や、勉強会、演劇やアート作品の展示なども行われていた。

撤去後の2016年9月11日にも15時から経産省前テントひろば主催で「脱原発9・11怒りのフェスティバル」が経済産業省周辺で行われ、歌・音楽演奏、かんしょ踊り、各界からのスピーチ、経産省包囲ヒューマンチェーンなどを行うという。

テントひろばは、原発と政治に関心のある人々の「パブリックフォーラム」だった=2013年

テントひろばは、原発と政治に関心のある人々の「パブリックフォーラム」だった=2013年そこには「東日本大震災による原発事故により、多くの人が深刻な被害を受け、苦境に陥ったことから、テントひろばに参加する者は、やむにやまれぬ思いで原発に反対する行動に参加したと理解される」とある。

テントひろばは被災者のみならず海外の市民や政治家、研究者なども福島の現状と東京での声を知るために数多く立ち寄る場だった。

海外の研究者や政治家が、わたしに連れて行ってくれと要望する場所の幾つかのなかに、経産省前テントが入っていたことはよくあった。実際に、インドやアメリカ、イギリスの国際政治研究者や政治学研究者らとともにテントの中に入って聞き取り調査をしたこともある。

このテントの豊饒さは、その場にいた人びとのみが感じていたことではない。高裁判決でも「原発事故により被害を受けた者のうちには、テントひろばを訪れ、そこでの人との交流により精神的に癒され、原発について議論をして考えを深めるなど、テントひろばは参加者には有益で貴重な場とされていたようにうかがわれる」として一定の評価がされている。

新年にはひろばで餅も食べた=2015年1月5日

新年にはひろばで餅も食べた=2015年1月5日なぜ経産省前テントは強制的に排除されねばならなかったのだろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください