自分好みの陣容で周りを固め、好みの政策をぶち上げる。末は独裁者か?裸の王様か?

2018年06月03日

ホワイトハウスでのスポーツイベントで、子どもたちと話すトランプ大統領=2018年5月30日、ワシントン、ランハム裕子撮影

ホワイトハウスでのスポーツイベントで、子どもたちと話すトランプ大統領=2018年5月30日、ワシントン、ランハム裕子撮影表層の動きだけを追っていれば、トランプ政権は混迷の極みにある。

まず、「暴言」が止まらない。

最近でいえば、不法移民の対処をめぐるホワイトハウスの会議で、トランプ氏は「(この国に入りこんでくる)連中は人間じゃない。アニマルだ」と言い放った。さっそくトランプ氏は「(残虐さで知られるエルサルバドル系ギャングの)MS13について話した。フェイクニュースが意図的に事実をねじまげた」とツイート。だが会議のやりとりでギャングの言及はなかった。平然とウソをつく習癖は変わらない。

(この発言の真偽を判定したニューヨーク・タイムズ紙のサイト)

4月には、昨年、トランプ氏から解任されたコミー前FBI長官が回想録を出版した。出版前に出演したテレビで、コミー氏はトランプ氏を「常にウソをつく。道徳的に大統領に向かない」と形容。さっそくトランプ氏は反撃した。

「slime ball(げす野郎)」。

トランプ氏の下品な言い回しにすっかりなれてきた国民も、「なぜ、コミーは議会にウソをついたのか。牢屋だ」というツイートには目を丸くした。コミー氏も「アメリカ合衆国の大統領たる人物が、批判されたことを理由に、一市民を投獄しろなんていうのは、まともじゃない」と苦言を呈した。

その政策も波紋を広げている。

トランプ政権で最初の国賓として訪米したマクロン・フランス大統領と話すトランプ氏=ランハム裕子撮影

トランプ政権で最初の国賓として訪米したマクロン・フランス大統領と話すトランプ氏=ランハム裕子撮影フランスのマクロン大統領、ドイツのメルケル首相と西側同盟国の首脳が相次いでワシントンを訪問し、膝詰めで説得したにもかかわらず、イランの核開発を抑える国際合意から離脱した。これでイランが核開発の再開に踏み切れば、ライバル関係にあるサウジアラビアも核競争に走る可能性は高い。ただでさえ火薬庫といわれる中東で、核戦争が勃発する恐れが一気に高まる。

その直後には、これも国際社会の大勢の反対を押し切って、在イスラエルのアメリカ大使館をテルアビブからエルサレムに移転した。案の定、大勢のパレスチナ人が抗議に繰り出し、イスラエル軍が実弾で反撃して、大勢の死傷者が出た。

そして極めつけが、やるのか、やらないのか、世界をおおいに騒がせている史上初の北朝鮮との首脳会談である。

金正恩氏と「会う」と決めたのも、側近や事務方に諮るでもなく、ほぼ独断即決。

それでもホワイトハウス高官は「過去25年間の北朝鮮との交渉は失敗だった」としたうえで、「トランプ大統領は過去の大統領とは異なるアプローチをする」と誇ってみせた。

トランプ氏も、つい先日まで「チビのロケットマン」呼ばわりしていた金氏を「honorable(尊敬すべき)」と持ち上げ、前のめりに「成功ムード」をあおっていたかと思えば、北朝鮮が恒例の瀬戸際戦略で挑発メッセージを繰り出すやいなや怒り出し、これも議会要人や同盟国にも連絡なしに中止を公表。北朝鮮側が融和的なメッセージを出すと、再び前向きになり、結局、当初通りに6月12日に開くことになった。

Insurgent(反乱の徒)――。「世界の警察官」どころか、トランプ氏こそ、世界の秩序と安定に対抗して壊そうとする当事者ではないか、という文脈でよく使われる言葉である。

(※トランプ氏を「反徒」と形容した英エコノミスト誌とニューヨーク・タイムズ紙)

一方、トランプ氏の身辺も怪しくなってきた。かつて不倫関係にあったと主張するポルノ女優に対して、不倫については否定しつつ、多額の「口止め料」を支払ったことを認めた。支払いにかかわった個人弁護士にも司直の捜索が入り、ロシアの資本家や米国の大企業との間で不透明なカネのやりとりがあったかどうかにも、捜査の手は伸びている。

まさに内憂外患。さすがのトランプ氏も多少は自信に陰りが出ているかと思いきや、大統領の動静にくわしい関係者からは、このところトランプ氏は自身の大統領の統治手腕にますます自信を深めつつあり、いたって機嫌がいいのだという。

理由は、ひとえにトランプ氏自身が「大統領」という地位に就いて成し遂げたいと考えていた夢が、少しずつ実現しているからにほかならない。

それは、アメリカの「エスタブリッシュメント」の権威を葬り去ることだ。

親の不動産事業を引き継ぎ、きわどいカジノ・ビジネスにも手を染めて一財産は築いたとはいえ、経済人としても「きわもの」扱いされてきたトランプ氏にとって、主流派の政財界に一矢を報い、彼らの上に君臨することこそ、「大統領になる目的」を意味する。

政治家や業界ロビイストが利権を求めて蠢(うごめ)くワシントンを「Swamp (ヘドロ)」と呼び、選挙中から「Drain the swamp (ヘドロをかき出す)」のが自分の使命とぶちあげてきた。捜査の矛先を向けるFBIや司法省などを、自分のような異端者を排除しようとする「Deep State(陰の国家)」とみなし、そうした「非民主的な陰の権力」に立ち向かうヒーロー役を自認してきた。

その文脈からいえば、トランプ氏にとって、「歴代のいかなる大統領も成し得なかったことをやり遂げてみせること」こそが「自らの実力の証し」であり、さしあたってオバマ政権の実績を否定していくことが、当面の目標となる。

まず、記録的な株高や低い失業率が示す好調な経済は――たとえオバマ政権にその基盤が形作られていたとはいえ――、「自らの実績」とうたいあげることができる「好都合な現象」といえよう。

まるで貿易戦争も辞さないかのように、中国に数々の制裁を繰り出しているのは、「これまで米国が中国にさんざん食い物にされてきた」から。シリアのアサド政権が市民に化学兵器を使用したことへの対抗措置として行われた「限定攻撃」も、オバマ大統領がなしえなかったことを実行したというのが最大のアピールポイントで、国際法上、正当性に疑義があることや、シリアにおける流血停止にはさほど効果をもたらさなかったことは、トランプ氏にとってはどうでもいいことである。

米国内の外交専門家や各国の首脳が、イラン核合意離脱やアメリカ大使館移転といった暴挙はしないよう説得すればするほど、それを実行することこそ自分の使命との確信をトランプ氏は深めたことだろう。

かくして、トランプ政権は周囲の懸念とは逆に、かなりの高揚感に包まれている。

世論調査でも、大統領としてのトランプ氏の仕事ぶりを「評価する」という回答が40%台前半で推移。就任いらい、ほぼ一貫して「評価しない」が上回っているという歴史的にも異例な状況に変化はないとはいえ、「評価する」は30%台に落ちた昨年末からは持ち直し、下げ止まった感がある。

まさしく、コミー氏が危惧(きぐ)するように、「この異常な状況に人々が慣れてしまった」という面は大きいだろう。

(トランプ氏支持率の変遷はこのサイトで)

だが、なによりもトランプ氏の機嫌を良くさせているのは、自分とはそりがあわないホワイトハウスの高官や閣僚を更迭したり辞任に追い込んだりし、肌合いのあう人物をその後任に据えたことで、ようやく「自分好み」の陣容ができあがったことである。

特に3月は人の入れ替わりが激しかった。まずホワイトハウスの経済政策の司令塔だったコーン国家経済会議(NEC)議長が辞任。その直後には、ティラーソン国務長官が解任された。さらに外交・安保の要である、マクマスター国家安全保障担当大統領補佐官も続くかのようにホワイトハウスを去った。

ホワイトハウスを去った2人。マクマスター氏(左)とコーン氏=ランハム裕子撮影

ホワイトハウスを去った2人。マクマスター氏(左)とコーン氏=ランハム裕子撮影金融大手ゴールドマン・サックスの最高執行責任者だったコーン氏は、自由貿易を重視する国際派で、トランプ氏が推し進めたい鉄鋼関税には反対していた。石油メジャー最大手のエクソンモービルの会長兼CEOだったティラーソン氏も、パリ協定やイラン核合意からの離脱に反対を唱え続け、トランプ氏が北朝鮮への軍事圧力強化を進めていた時には外交解決を説くなど、とかくすれ違いが目立っていた。

だが、そうした政策での食い違いが解任・辞任の主たる理由というわけではない。

昨年8月にバージニア州シャーロッツビルで起きた白人至上主義団体と反対する市民との衝突事件の後、白人至上主義者に理解を示すかのようなトランプ氏の発言に、コーン氏は公然と異を唱えた。金融界時代の仲間からも、NEC議長を辞任するよう促す声が出ていたという。

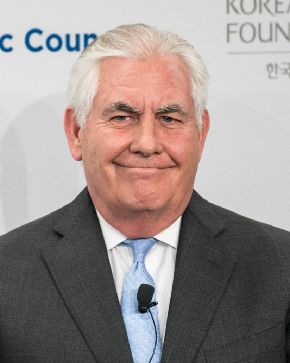

ティラーソン前国務長官=ランハム裕子撮影

ティラーソン前国務長官=ランハム裕子撮影ティラーソン氏については、やはり昨年夏の国防総省での会合で、時代の流れや法律上の制約に逆らって核戦力の増強を求めたトランプ氏の発言を聞き、会合後に「moron (能なし)」と呼んだと報道された(本人は発言を否定)。

トランプ氏の思考回路を読むにあたって、重要な要素のひとつが「自らへの忠誠心」である。前述したように、もともと経済人としては「格」がまったく違う超大手企業の経営者に対して、トランプ氏は根っこのところで強い不信感をもっている。まして、彼らが自分をさげすむような発言をしたと耳にしたトランプ氏の堪忍袋の緒がついに切れたとしても、驚くには当たるまい。

マクマスター氏の更迭については、上記2人とは少し事情が異なるが、これも「トランプ流」の人物評価が災いしている。

文学修士と軍事史の博士号を持ち、ベトナム戦争をはじめ戦史関係の複数の著書がある「文人軍人」のマクマスター氏は、いたって理屈好きで知られる。ホワイトハウスでの会議でも、過去の事例を数多く引いて延々と自説をぶつことが多く、手短な要点のみのブリーフィングを好むトランプ氏はそれに辟易(へきえき)していたという。

そのマクマスター氏も今年2月、2016年の大統領選について「ロシアの介入があったのは疑いがない」と国際会議で論評。トランプ氏はこれに不快感を隠さなかった。やはり「忠誠心」という物差しにおいても、トランプ氏から「落第」の判子を押された可能性がある。

CIA長官から国務長官に就いたポンペオ氏=ランハム裕子撮影

CIA長官から国務長官に就いたポンペオ氏=ランハム裕子撮影ティラーソン氏の後任の国務長官に指名したポンペオ前CIA長官について、トランプ氏は記者団に「すごいエネルギーとすごい知力の持ち主。I'm On The Same Wavelength(私と波長が合っている)」とたたえた。

ポンペオ氏は保守系草の根運動「ティーパーティー(茶会)」出身。かつてテロ容疑者に対する水責めなどの拷問(ごうもん)を容認するような発言をしたこともあり、タカ派として名をはせてきた。まさにトランプ氏好みの恰幅(かっぷく)が良く、押し出しのいいタイプである。陸軍士官学校を首席で卒業したという経歴も、「軍人好み」のトランプ氏のケミストリーとうまく合ったといえる。

コーン氏の後釜のNEC委員長としてホワイトハウス入りしたのは、保守派の経済評論家のカドロー氏。自由貿易論者で、鉄鋼やアルミニウムの輸入制限にも反対していたが、就任が決まると一転して「容認」を表明した。

マクマスター氏の後任の国家安全保障担当大統領補佐官に就いたボルトン元国連大使はネオコン(新保守主義)の急先鋒(きゅうせんぽう)。かつて、国際社会の同意が得られなくても米国単独でのイラク開戦を強く主張したところは、トランプ氏のアメリカ第一主義と響き合う。

トランプ政権発足以来、3人目の国家安全保障担当大統領補佐官になったボルトン氏=ランハム裕子撮影

トランプ政権発足以来、3人目の国家安全保障担当大統領補佐官になったボルトン氏=ランハム裕子撮影前回、書いたように、トランプ氏の政策は、ますます自分が好きなテレビ番組の影響を受ける傾向が強くなっている。それだけ登用できる人材の選択肢が狭まっている現実の裏返しでもある。いずれにせよ、“解雇通知”はツイッターで(ティラーソン氏は文字どおり、そうだった)、“採用面接”はテレビで、がトランプ政権のひとつのスタイルになりそうな気配だ。

こうなると主要な閣僚で政権発足当初からサバイバルしているのは、国防長官のマティス氏ぐらいになる。

まるで、わがままなガキ大将のようなトランプ氏に対し、国際常識をわきまえ、他国との協調も重視する態度から、「Axis of adults (大人の枢軸)」と米メディアに呼ばれていたティラーソン氏、マクマスター氏、マティス氏の3人のうち前者2人が政権外に去った。それだけに、トランプ氏の暴走の「歯止め役」としてマティスへの期待が高まっている。

だが、そのマティス氏自身、メディアの単独インタビューには一切応じず、トランプ氏に対する不満や政策の不一致がクローズアップされないよう、発言はきわめて慎重だ。

本人は今の地位にしがみつくつもりはなく、「いつ辞めてもいい」と思い定めているとされる。米国が決定的におかしな方向へと脱線をしないための「最後の砦」を自覚しているゆえの振るまいかもしれない。

もう一人、去就が注目されているのが、大統領のスケジュール調整からスタッフの指揮・監督までホワイトハウスを取り仕切る首席補佐官のジョン・ケリー氏だ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください