石川・宮森米軍機墜落事故から59年。すべては統治のための治療だった

2018年07月08日

石川・宮森米軍機事故被害者の医療報告書

=琉球朝日放送Qプラス6月29日より

石川・宮森米軍機事故被害者の医療報告書

=琉球朝日放送Qプラス6月29日よりおよそ60年前に米軍が作成した公文書を取材の過程で入手したのは偶然のことだった。米軍統治下の沖縄で起きた「石川・宮森米軍機墜落事故」の被害者たちの医療報告書である。

読み始めてすぐに、言葉を失った。下着同然の姿になり、鬱々とした表情でカメラの前に立たされた人々の身体には、夥しいケロイドや生々しい傷痕が残されていた。ほとんどが幼い子どもたちだった。

直視することができなくなり、いったんファイルを閉じた。そこにいたのは、長く忘れられた人々だった。

事故は1959年6月30日、沖縄県石川市(現うるま市)で起きた。嘉手納基地を飛び立った米軍ジェット戦闘機が住宅密集地に墜落した。パイロットは操縦不能となった機体を捨てパラシュートで脱出したが、機体は街に突っ込み、小学校の校舎や民家が炎に包まれた。児童11人を含む17人が死亡し、200人以上が重軽傷を負った。

毎年6月になると、沖縄のメディアは「慰霊の日」と「石川・宮森ジェット機事故」の企画に取り組む。しかし、過去の報道を遡って調べても、負傷者の姿はほとんど見えてこなかった。

米軍が作成した医療報告書によると、負傷者は210人とされ、このうち米陸軍病院で治療を受けた32人の医療記録が書かれていた。ローマ字で記された負傷者の名前を手掛かりに、彼らの行方を追った。

米陸軍病院に入院中の玉城さん(1961年の医療報告書より)

米陸軍病院に入院中の玉城さん(1961年の医療報告書より)真っ黒に焼けた小さな手の写真を見つけた。その主を探すなかで、2016年、ある男性に辿り着いた。当時4歳だった玉城智(64)さんだ。

家を訪ねると、満面の笑みで迎えてくれた。ところが、お茶を飲み終わり、インタビューを申し入れると、頑なに拒んだ。結婚し、子どもにも恵まれ、穏やかに暮らしているが、家族には事故について語ったことがないという。

「事故のことはもう思い出したくない」。表情は厳しかった。諦めきれず、何度もお願いを重ねた。そして、取材に応じてもらった。

玉城智さん=2016年、琉球朝日放送提供

玉城智さん=2016年、琉球朝日放送提供玉城さんは、小学校に隣接する幼稚園に通っていた。運動場のブランコで遊んでいた時、爆風で吹き飛ばされた。現場で意識が戻った時、右腕が焼けただれ、あまりの痛さから砂場に患部をこすりつけたこと、一緒に遊んでいた上級生の男の子が亡くなったことを語った。

やけどは顔や右腕、両足など、全身の25%に及んでいた。医療報告書の写真には、酷く損傷した小指があった。玉城さんに写真を確認してもらうと、手を見せながら説明した。

「(写っている)小指は、入院中、ポキッと折れてしまいました」

4歳の子どもが、どんなに怖くて、痛くて、苦しい思いをしたのだろう。無理を言って、証言させてしまったことを申し訳なく思った。

何より辛かったのは、その後だったという。「世間の人から(ケロイドを)じろじろ見られている気がして辛かった」。玉城さんが、そう吐露すると、心配そうに傍で見守っていた奥さんの泣き声が聞こえた。

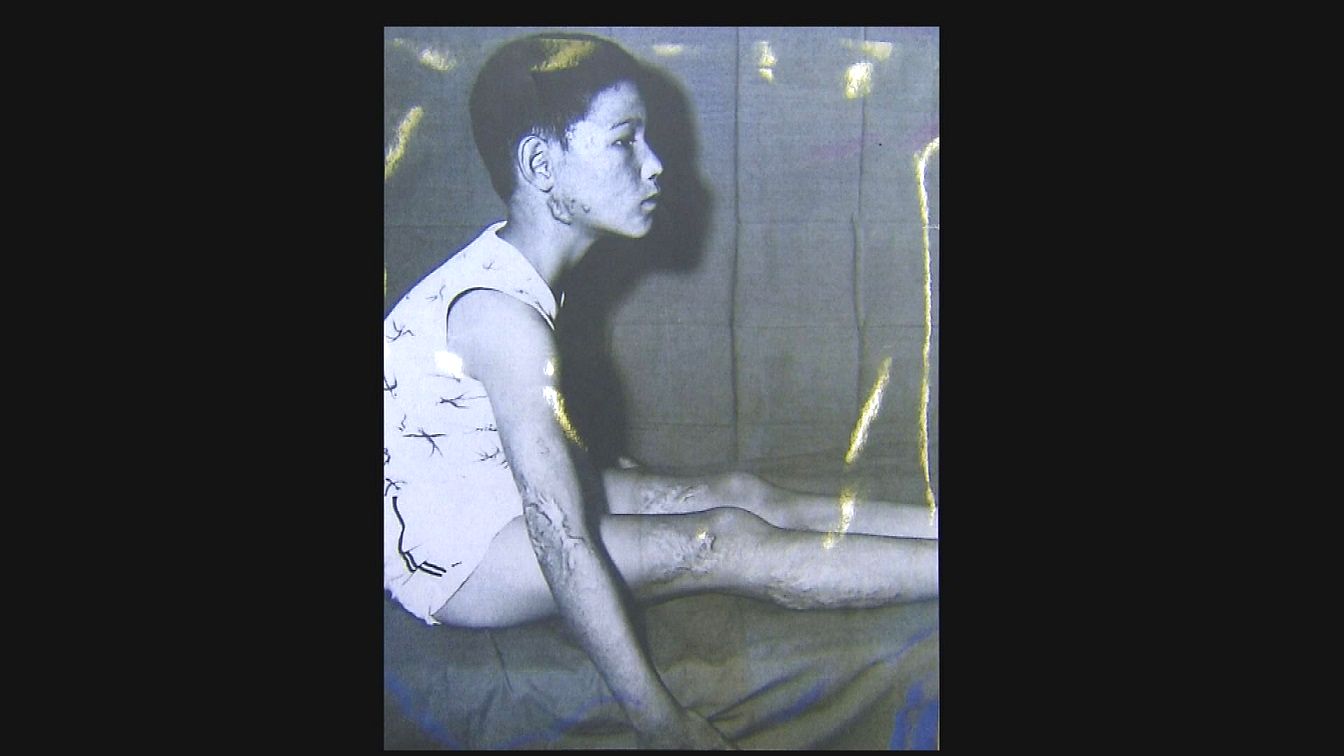

米軍医療報告書の新垣晃さん(1961年の医療報告書より)

米軍医療報告書の新垣晃さん(1961年の医療報告書より)「母ちゃん、もっと兄弟がいたらよかったのにね」。一人残していく母親のことを思い、息子が語った最期の言葉だ。

新垣晃さんは、事故から17年後に亡くなった。長く存在を知られていなかったが、2009年、18人目の犠牲者として、慰霊碑に刻銘された。母のハルさん(90)は46年間、毎朝欠かさず、仏壇にお茶を供え、遺影に話しかけている。

事故が起きたのは、晃さんが小学2年のときだった。ハルさんは、米軍基地内でハウスメイドをしながら、一人で晃さんを育てていた。勤め先で一報を聞き、急いで現場に向かった。探し回った末、米陸軍病院で対面した息子は、痛ましい姿でベッドに横たわっていた。

晃さんは、顔や首、両手足など全身の45%をやけどしていた。「髪の毛が全部抜けて、真っ赤になっていた。それを見てもどうしようもなく、一緒にベッドに寝て」。ハルさんは話の途中で、涙声になり、黙り込んでしまった。

事故から1年半後に作成された医療報告書には、ケロイドが腫れあがり、激しいかゆみを伴っていると書かれていた。しかし次のように結論付けていた。

「やけどの痕は徐々に良くなっていて、1年か1年半後に再検査するが、手術の必要はないだろう」

ケロイドは残ったが、体調は回復しているかに見えた。小学5年になると、家計を助けるために新聞配達のアルバイトもしていた。高校時代には陸上部に入り、体育教師を目指して琉球大学に進学した。

ところが卒業を目前に、晃さんは25歳で亡くなった。医師からは、やけどの後遺症で汗がかけないため、腎臓に負担がかかっていると言われたという。いつか息子が結婚し、孫と幸せに暮らせるかもしれない、ハルさんの夢は叶わなかった。

大学時代の新垣晃さん=琉球朝日放送Qプラス6月29日より

大学時代の新垣晃さん=琉球朝日放送Qプラス6月29日より医療報告書は何の目的で作られたのだろうか。

1959年、沖縄は日本から切り離され、米軍統治下に置かれていた。憲法は適用されず、人権侵害が横行していた。一方、日本本土では岸政権が安保改定に向け、米国と交渉の大詰めに入っていた。

ワシントンポスト紙は当時、「この事故が沖縄の反米感情だけでなく、民族的つながりを持つ日本国民の間にも、米国に対する悪感情を引き起こす要因になる」と指摘していた。

事故を風化させてはならないと、当時の児童や地元の人たちで9年前に結成した「石川・宮森630会」が入手した資料から、さらに事実が明らかになってきた。

当時の在沖米空軍司令官スミス少将は、沖縄を治めていたブース高等弁務官に対し、ケロイドと反米感情の高まりを関連付けて、次のような手紙を書いていたのだ。

「より深刻な問題がある。半永久的にケロイドが残る被害者たちは、琉球列島における米軍統治の結果、被害が生じたと言うだろう。被害者の怒りは、ケロイドの酷さに比例して増幅するだろう」

大やけどをした玉城さんの右手(1961年の医療報告書より)

大やけどをした玉城さんの右手(1961年の医療報告書より)事故直後、負傷者が運びこまれた米陸軍病院は、救急治療は施すが、それ以上は自分たちの責任の範囲を超えるという見方を示していた。しかし、米軍はケロイドが、反米を訴える根拠に使われるのではないかと懸念していたのだ。

米軍は事故から約1年後、米本国や韓国、日本本土の軍医を呼び、本格的なやけど治療に乗り出していた。そして作られたのが、この医療報告書だった。

気になったのは「回復している」という表現が何度も出てくることだ。結果は、賠償金査定の判断材料に使われていた。

2017年12月13日、普天間基地に隣接する普天間第二小学校のグラウンドに米軍ヘリコプターの窓が落下した事故は、祖父母世代のことだと思っていた宮森事故を強烈に思い起させた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください