なぜ反対運動は移設前や最中に展開されるのか? 背景には日米地位協定の欠陥がある

2018年08月10日

*この記事は筆者に日本語と英語の2カ国語で執筆していただきました。英語版でもご覧ください。

米軍ヘリが炎上した現場に近い米軍北部訓練場のゲート前で、事故に抗議する人たち=2017年10月15日、沖縄県東村高江

米軍ヘリが炎上した現場に近い米軍北部訓練場のゲート前で、事故に抗議する人たち=2017年10月15日、沖縄県東村高江『標的の村』というドキュメンタリーがある。2012年に琉球朝日放送が放送し、翌年には映画として全国、そしてアメリカでも上映された。ギャラクシー賞テレビ部門をはじめ、優れたドキュメンタリーに贈られる賞を数多く受賞した同作品は、沖縄県東村高江における米海兵隊ヘリパッドの建設と、同時並行で進められた海兵隊のMV-22(オスプレイ)配備を題材としている。

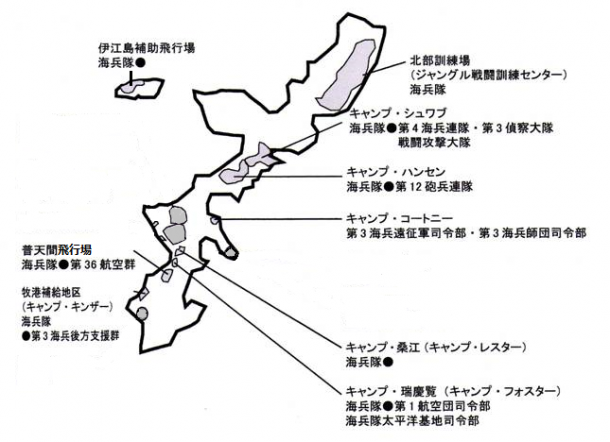

沖縄の基地問題といえば、普天間飛行場(宜野湾市)の移設問題が注目されてきたが、沖縄にある海兵隊の基地は普天間飛行場だけではない。ほかにもキャンプ・キンザー(浦添市)、キャンプ瑞慶覧(沖縄市・宜野湾市・北谷町・北中城村)、キャンプ桑江(北谷町)、キャンプ・コートニー(うるま市)、キャンプ・ハンセン(金武町)、伊江島飛行場(伊江村)、北部訓練場(国頭村・東村)が存在する。ちなみに、県外の在日海兵隊基地としては、岩国飛行場(山口県岩国市)とキャンプ富士(静岡県御殿場市)がある。

上の地図では、在沖米軍基地の大まかな位置を色つきの囲みで示し、海兵隊基地のみ名称と駐留部隊も示してある。こうすると一目瞭然だが、実に在沖米軍基地の約67%を海兵隊基地が占めているのだ。

日米両政府が1996年、県内移設を前提とした普天間飛行場の返還に合意したとき、北部訓練場も一部返還することが決まった。ただし、返還地域に含まれていたヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)を、残る北部訓練場の中に新しく建設することが返還条件とされる。その結果、高江の集落から2キロメートル以内に、集落を取り囲む形で6つのヘリパッドが移設されることになった。

『標的の村』は主に、自宅そばへのヘリパッド移設に抗議する高江住民たちが、子供も含めて国から「通行妨害」で訴えられ、3年半もの間裁判が行われた事実を追っている。心身疲弊していく住民たちが、開発段階で事故が頻発した、危険性が高いといわれるオスプレイのヘリパッド配備を知り、反対の声をふりしぼる姿が描かれる。

約150人が住む高江は、人口1700~1800人ほどの東村の6行政区の一つで、北部訓練場によって他区から分断されるような形で東村の北側に位置する。高江というのも4つの集落の総称で、海を見下ろす緑豊かな山あいに集落が南北に点在している。パイナップルやサトウキビなどを栽培する農家が多く、高江小中学校に通う児童は全部で約20人弱、唯一の商店である高江共同売店は最近閉店した。

北部訓練場に囲まれた高江地区は、ヘリパッド移設を知った1999年に住民総会で反対決議を行った。だが、日米両政府は2006年、高江地区周辺にヘリパッド6カ所を建設する案に合意、高江地区は二度目の反対を決議した。しかし、その翌年には、東村長がヘリパッド移設を容認する。ヘリパッドを離着陸する海兵隊機の騒音や事故に実際に苦しめられる高江と、東村の他区との温度差が露呈したのだ。

高江住民はヘリパッド工事に抗議して、たびたび工事を中断させた。だが、住民一人に通行妨害禁止を命じる地裁判決が、2014年6月の最高裁による上告棄却で確定し、翌2015年2月には完成した2つのヘリパッドが米軍に提供される。

そうして、2016年7月に残る4つのヘリパッド建設工事が始まったとき、止めようと訓練場のゲート前に座り込んだ住民は10人前後になっていた。抵抗を続ける少数の住民を支えたのは、県内外から訪れた100~200人ほどの支援者である。高江の中でも温度差が生じたのだ。

2016年12月のすべてのヘリパッド完成と北部訓練場の一部返還後も、ヘリパッドの存在を認めるかどうかで地域は引き裂かれたままだ。国がヘリパッド完成を急ぐあまり、通行路などが未完成のまま米軍にヘリパッドを引き渡した結果、米軍車両が高江の集落の中心を通る狭い道を行き来し、住民の移動を妨げるようになった。沖縄防衛局は高江区長の要望を受けて、2018年7月からようやく道路改修工事の準備に入った。だが、ヘリパッドを認めない住民たちは、今度は道路工事阻止の座り込みを計画している。

普天間飛行場の移設先である名護市辺野古にしろ、高江にしろ、メディアでは移設の是非や移設反対運動ばかりが取り上げられてきた。そのため、新たなヘリパッド6カ所が完成した後、2017年10月に高江で起きた米軍機墜落事故をのぞいて、高江をめぐる報道はほとんどなくなった。

燃えた米軍のヘリ=2017年10月12日、沖縄県東村高江

燃えた米軍のヘリ=2017年10月12日、沖縄県東村高江しかし、問題の本質は、米軍基地が近隣住民に騒音や事故などの被害を与えることにあり、高江住民にとっては、ヘリパッド移設後からが問題の始まりなのである。その点で、沖縄の基地問題をめぐる報道は本末転倒に陥っている。

なぜ、移設後ではなく移設前や最中に反対運動が展開されるのか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください