なぜ出生力回復が目指せなくなったのか? 地方創生の失敗どころではない深刻な事態

2018年08月18日

「まち・ひと・しごと創生本部事務局」の看板を掲げる(左から)石破茂地方創生相、安倍晋三首相、菅義偉官房長官=2014年9月5日、東京都千代田区、代表撮影

「まち・ひと・しごと創生本部事務局」の看板を掲げる(左から)石破茂地方創生相、安倍晋三首相、菅義偉官房長官=2014年9月5日、東京都千代田区、代表撮影国を方向付ける政策が、その目的と手段を違えているのは大変不幸なことである。

平成26年9月に始まった地方創生。すでにもう4年が経とうとしているが、この地方創生がまさにそれだ。

「まち・ひと・しごと創生本部」が立ちあがったのは、日本の止まらない人口減少に立ち向かうためだった。そしてもっとも出生力の低い東京に若い人々が集まっているのを問題視して、東京一極集中を阻止する――地方創生とはそういうものだった。地方を変え、東京を変え、まち・ひと・しごとの好循環により、日本の出生力の回復を目指すものになるはずだった。

だが、いまや地方創生は、地方の仕事づくり事業になってしまっている。地方で人口が減るのは仕事がないからだ。地方は「稼ぐ力」を付けよと。そういうことになってしまっている。

あるいはまた、地方移住が地方創生の代名詞のようにもなっている。

しかし移住で人口は増えない。転入のあった地域の人口は増えても、転出地の人口は減るから、日本全体の人口は変わらない。現在の政府の地方創生政策は間違っている。

地方創生政策の検証は、その目的が出生力の回復である以上、出生数や出生率によってなされることになる。

ところが、その出生数の縮小がますます止まらなくなっている。地方創生によって回復するどころか、事態はより悪化しているようだ。

この7月に総務省が発表した数値によれば、平成29年の出生数は平成28年に引き続いて100万人を割り込み、過去最少を記録した。死亡数が出生数を上回る自然減も、過去最多の39万人となっている。

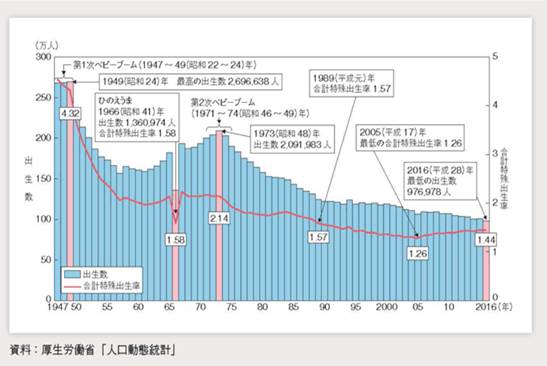

さらに見逃せないのが出生率である。1人あたりの女性が産む子どもの数を示すのが期間合計特出生率だが、この数値に関していえば、平成17年の1.26を底として近年はずっと回復傾向にあった(下図参照)。ところが、平成26年に地方創生が始まって以来、平成28年、平成29年と再び低下がはじまっているのである。

私たちの社会はどこかで何かを感じながら、自然に再生をはじめていた。合計特殊出生率の上昇はそうした変化の胎動を示すものだった。だがそうした出生力の回復を、もしかしたら地方創生事業自身が損ねてしまったのかもしれないのである。

※内閣府ホームページ(http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/data/shusshou.html)より

誤った政策を採用してしまったとき、私たちはそれをどう認識し、修正していけばよいのだろうか。

地方創生では、政府はそうした政策の自己修正のプロセスを、PDCAサイクルとして地方自治体に採用することを要請している。Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)を繰り返すことで誤りが修正され、よりよい政策に収斂していくというものだ。そしてこうしたサイクルを実現するために、KPI(key performance indicator、重要業績評価指標)を明示し、その進捗(しんちょく)を測ることも要求している。

ところが、そうしたPDCAサイクルが、政府自身の中でしっかりと回っていないようなのである。

政府自身の地方創生のPDCAサイクルを確立するために、内閣府では地方創生のKPI検証(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/kpi_kenshouteam/h29-12-13-kpi_houkokusho.pdf)を昨年末に実施している。

しかし驚くべきことに、ここでは人口や出生数、出生率に関わる指標が取り上げられていない。人口減少をとめるという政府の目標は、いつの間にかどこかに消えてしまったようだ。

いやそれどころか、政府が鳴り物入りで進めている「未来投資戦略」を見ると、そこでは「人口減少してもイノベーションで成長はできる」といった論調になっている(平成29年6月5日、国際交流会議での安倍首相の発言)。政府の関心はもはや経済成長にのみあって、人口減少にはないのかもしれない。

肝心の目標設定がふらつけばPDCAどころではない。これでは地方の各現場で、何のために地方創生を進めているのか、見えなくなるのも当然である。そしていまや地方のための創生なのか、政府のための創生なのか、わからない事態にさえなっている。

だが、政府自身が国民に警告したように、人口減少は待ったなしのきわめて重い課題である。どこかで止めなくてはならない。このまま進めば社会は崩壊してしまうからだ。

私たちに必要なことは、起きている事態を冷静に見つめ、何がその問題を解くために必要なのかを落ち着いて判断し、適切な決定をしていくことだ。

これに対し、いまの政府には、こうした問題を解決していくプロセスへの意識が欠けている。それどころか、「稼ぐ力」や「イノベーション」「ローカル・アベノミクス」などと政策の決め打ちをかけ、それが本当に国民にとって必要なことなのかの検証がなされないまま、次々と新しい事業が閣議決定されて実行されていくという異様なプロセスが実現されている。

「地方創生は地方や農山村のこと。自分は関係ない」と、そう思い込んでいる国民も多いようだが事態は深刻だ。本当の問題は

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください