中間選挙後、トランプは豹変する可能性がある。危機をつくりだしたのは彼自身なのだ

2018年08月29日

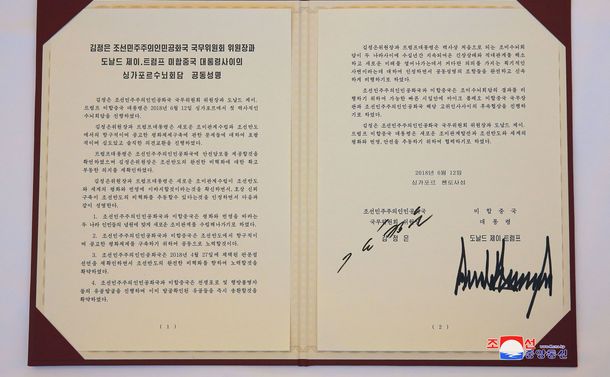

シンガポールで6月12日にあった米朝首脳会談で、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長とトランプ米大統領が署名した共同声明=朝鮮通信

シンガポールで6月12日にあった米朝首脳会談で、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長とトランプ米大統領が署名した共同声明=朝鮮通信 『米朝の行方(1)トランプに「失敗」の文字はない』では、ポンペオ米国務長官の訪米が突然中止となり、米朝交渉の行方が不透明感を増している現状を分析した。本稿では、今後の見通しについて考察したい。

ポンペオ米国務長官はトランプ氏とは異なり、従来の国務省の対北朝鮮政策を踏まえ、現実主義的な外交を志向しているとされる。そんなポンペオ氏が7月下旬の米上院外交委員会の公聴会で語った一言が、ワシントンの関係者の間で話題になった。

「我々は『忍耐強い外交』を行っている」

「忍耐強い外交」(patient diplomacy)とは、オバマ政権の「戦略的忍耐」(strategic patience)を彷彿とさせる言葉だ。トランプ政権がこれまで「失敗」と断じ続けてきたキャッチフレーズと似た言葉を使ったことで、ポンペオ氏自身が政権の対北朝鮮政策に対する見通しの甘さを認めたと受け止められる発言だったからだ。

米朝首脳会談後、ポンペオ氏は北朝鮮に対し、秘密施設を含むすべての核関連施設の完全な申告を要求している。最初にすべての核関連施設を申告によって把握することが非核化作業の第一歩となる。これに対し、北朝鮮は朝鮮戦争の終結宣言を先に行うことを要求し、互いに主張がかみ合っていない。

ポンペオ氏が7月に3度目の訪朝をした際、正恩氏との面会は実現しなかったうえ、ポンペオ氏が北朝鮮を離れた直後、北朝鮮は「強盗さながらの要求」と強い調子でポンペオ氏を批判する声明を発表。米朝交渉の行き詰まりが決定的となった。

最大の問題は、米朝交渉が北朝鮮ペースで進められているという点にある。米側は北朝鮮の非核化を早期に達成したいのに対し、北朝鮮としては交渉をできるだけ長期化させて米国から経済制裁の緩和など「見返り」を引き出す方が有利だ。だからこそ米国が最も欲しがっている「非核化のカード」を簡単に手放すことはあり得ず、米朝交渉は自然と米側がお願いして開催するという構図になっている。

ただし、すべての責任をポンペオ氏に帰するのは酷である。そもそもの原因はトランプ氏が6月の米朝首脳会談で北朝鮮側に有利な合意をしてしまったことにある。

例えば、「非核化」という言葉を一つとっても、合意文書には「朝鮮半島の非核化」としか書かれておらず、「北朝鮮の非核化」とは規定されていない。同時に、北朝鮮に体制保証を与えることも約束しており、北朝鮮が現在、米側の対応を「一方的な非核化要求」と批判する根拠を与えている。

米朝首脳会談はもともと、ホワイトハウス高官が開催直前の5月下旬、記者団へのブリーフで「6月12日の開催は(今から)10分後に開催することと同じ」と説明していたほど、米側の準備不足のなかで行われた。しかし、ポンペオ氏としてはトランプ氏が首脳会談を「成功」と認定している以上、首脳間の合意をひっくり返す強気の態度をとることはできず、苦しい立場に追い込まれている。

米ホワイトハウスの内情に詳しい関係者は「トランプ政権内には『予測不能』なトランプ大統領の意思と、政権スタッフが積み上げた政策の二つが存在する」と語る。この二つは頻繁に矛盾し合う性格をもつ。

ただし、ポンペオ氏がトランプ氏の意向に反した行動を取ることはあり得ない。ポンペオ氏はワシントンの傍流で構成されるトランプ政権の中において例に漏れず、保守強硬派の「ティーパーティー(茶会)運動」出身という経歴をもつ。2010年に下院議員(米カンザス州)に初当選し、トランプ氏に米中央情報局(CIA)長官として引き立てられた。CIA長官当時、トランプ氏へのブリーフィングを行うためにCIA本部のある隣州のバージニア州からホワイトハウスへと日参し、今度は更迭されたティラーソン国務長官の後任の座を射止めた。ポンペオ氏の政治権力の根源は、トランプ氏の忠臣であり続けることにある。

ポンペオ氏の米朝交渉が停滞する中、関係者の間で浮上している観測が、トランプ、正恩両氏による2回目の米朝首脳会談の開催である。正恩氏が9月下旬に米ニューヨークで行われる国連総会に出席した際に米朝首脳会談が行われるというものだ。

トランプ氏は再び自らが脚光を集めることになる再会談に強い意欲を示している。トランプ氏は20日、ロイター通信のインタビューでも、再会談の可能性は「非常に高い」と語った。一方、北朝鮮側も米国の対北朝鮮政策を批判するものの、トランプ氏個人については決して批判をせず、敬意を示し続けている。停滞する米朝交渉の局面を打開する策として、北朝鮮とトランプ氏の思惑が合致する可能性がある。

ただし、米政府関係者によると、ポンペオ氏ら実務者チームは北朝鮮が非核化協議で具体的な成果を示さない限り、再会談には反対の意向を持っているとされる。北朝鮮が非核化協議で米側の要求をのまないうちに「再会談カード」を切ってしまえば、局面打開どころか、北朝鮮が非核化にますます応じなくなる可能性があるからだ。前出のフィッツパトリック氏も「もしもトランプ氏が、正恩氏が国連総会に来さえすれば、自分のマジックで解決できると考えているなら、それはあり得ない夢だ」と語る。

とはいえ、トランプ氏が間近に迫った中間選挙に向け、再会談が支持者へのアピールになるとして正恩氏と会う意思を固めれば、ポンペオ氏はトランプ氏の判断に従う可能性が極めて高い。トランプ氏は3月、ティラーソン、マクマスター両氏を立て続けに更迭するという大胆な人事を断行して以降、政権内では絶対的な指導力を発揮するようになり、「政権内でトランプ氏に『NO』を言える人物はいない」(米政府関係者)とみられている。北朝鮮が最も欲しがっている朝鮮戦争の終結宣言をめぐっても、ポンペオ氏らは非核化との取引には消極的な姿勢だが、トランプ氏の一存で米側が終結宣言実現の協力へと転じる可能性はある。

ボルトン大統領補佐官

ボルトン大統領補佐官では次に中間選挙後について考えてみたい。

中間選挙後の米国の対北朝鮮政策は、(1)「現状維持」(2)「正恩氏への批判開始」(3)「対決姿勢への転換」――の三つにシナリオが考えられる。米朝間の緊張関係の烈度は(1)→(3)へと上がることになる。

具体的にシナリオを論じてみたい。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください