政府活動の記録とは何か、という根本的な議論が必要だ

2018年09月11日

自衛隊の海外派遣日報問題、森友学園問題、加計学園問題では、いずれも公文書管理や情報公開のあり方が問題になった。

公文書管理法と情報公開法は、いずれも行政文書によって政府活動の説明責任を果たし、適正な行政運営を行うことを目的にしている。また、公文書管理法では特に公文書を「国民共有の知的資源」と位置づけている。

行政文書には、問題があることも記録するべきという価値判断が求められるのではなく、政府活動のそのままが記録され、管理されていることを前提に、この二つの法律はできている。政府活動の良し悪しは、行政文書が公開されるなどして検証・判断されるものだからだ。問題になりそうなので記録しない、廃棄する、問題がありそうだから記録するなどという「操作」が行われると、この二つの法律の根幹部分が歪むことになる。

しかし、PKO日報や森友学園との交渉記録を「廃棄した」と称して隠ぺいし、その説明に合わせて廃棄作業を行い、政治家の名前や詳しい経緯を隠ぺいするために行われた森友学園への国有地処分に関する決裁文書の改ざん、「総理のご意向」などの発言があったとする文科省による打ち合わせ文書内容を否定する内閣府など、誰かの都合で行政文書がさまざまに「操作」される実態が顕在化した。

公文書管理の基本的な考え方や原則は法律で示されているが、今、肝心の行政文書そのものの信頼性が揺らいでいる。公文書管理を実施する行政組織の信頼、公文書管理への政治的な影響、その前提にある政府活動の不健全さなどが背景にあるので、問題は大きいし根が深い。

公文書管理の仕組みとは、文書のライフサイクルを定めたものだ。文書のライフサイクルとは、文書の作成・取得、整理、登録、保存、保存期間満了後の措置(廃棄か移管)の一連のプロセスのことを言う。出発点は、文書の行政文書の作成・取得だ。その行政文書については、法律上の改正はしていないものの、そのあり方に影響を及ぼすようなガイドライン改正が行われた。

政府は、2017年12月に公文書管理法の実施指針となる行政文書管理ガイドラインを改正し、各省庁がこれを反映した行政文書管理規則の改正を行い、2018年4月から施行した。その中で行政文書のあり方に影響を与えるものが二つある。一つは、文書の正確性確保の措置の手順が追加されたこと、二つ目は、行政文書として保存する場合の手順が追加されたことだ。

加計学園問題での政府的な公文書管理上の教訓は、簡単に言えば、不正確な文書が作成され、個人メモのはずが行政文書として保存されていたことが問題だった、ということだ。文科省から見つかった「総理のご意向」などと書かれた文書は、そのような発言はなく、不正確な内容であることが前提で加計学園問題が処理されているので、こういう教訓になる。一方で、内閣府側に打ち合わせの記録がなかったこと自体は、問題だという認識だ。

そこで、ガイドライン改正では、政策立案や事業実施に影響を与える打ち合わせ等の記録の作成を義務づけた。また、行政文書については、①内容の正確性確保のために、複数職員と文書管理者(課長級)の確認が必要であること、②各省庁の外部との打ち合わせの場合は、それに加えて相手方に発言内容の確認を原則とする、という手順を追加した。その上で、行政文書として保存する場合は、文書管理者の確認が必要という手順も加えている。

内容も行政文書として保存することも文書管理者が確認を行うので、責任者の役割を明確にしたとも言えるが、そこには二つの問題がある。一つが、何が行政文書に記録されるのかという質への影響、二つ目が行政文書の範囲を実質的に変更していると思われることだ。

文書の内容が不正確でよいとは誰も思わないが、ここで問題になるのは、正確性の確保の手順が、行政文書の作成にどのような影響を与えるかだ。例えば、打ち合わせ等の記録は、内部の打ち合わせは①が、外部との場合は①と②の手順が記録作成の際に行われるが、いずれも文書管理者が確認するので、このレベルで政治的な責任が負える程度の内容に選別されたものが残すようなインセンティブが働くだろう。

外部との打ち合わせも同様で、相手方に発言内容の確認を求めれば、双方にとって、相手方に確認を求めなくても記録として残せるが、その場合は相手方に未確認であることを明示するので、①と同じになる。打ち合わせの記録などは、相手方と双方が記録に残せばよいのだが、あえてこのような手間をかける手順を設けたことの意味は考える必要があるだろう。

また、こうした懸念が単なる懸念ではないことが、最近の報道で明らかになっている。8月30日の毎日新聞によると、経済産業省では打ち合わせ等記録について、誰が何を言ったのかがわかる議事録は作らない、官房副長官以上のレクチャーでは議事録を作成しないなど、内部で指示があったという。

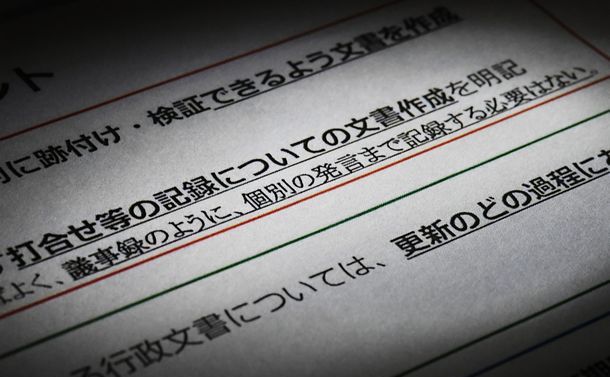

経産省が作成した公文書管理に関する内部文書。「議事録のように、個別の発言まで記録する必要はない」と記載されている

経産省が作成した公文書管理に関する内部文書。「議事録のように、個別の発言まで記録する必要はない」と記載されているもう一つの問題が、行政文書として残す文書も手順で選別されかねないということだ。改正ガイドラインは、紙文書も電子文書も、いずれも行政文書として共有のキャビネットやフォルダーに保存する場合は、文書管理者の確認の手順を追加した。

行政文書とは、(a)行政機関の職員が職務上作成取得した文書であって、(b)組織的に用いるものとして、(c)行政機関が保有しているものという3つの要件で定義されている。2001年4月に施行された情報公開法の請求対象文書の範囲として定められ、公文書管理法はそのまま管理対象としているが、かねてからずっと問題になっていたのが(b)の要件だ。

この趣旨は本来、業務上複数の職員で共用されていれば該当するという利用のされ方で判断し、どこに保存されているのかで区別するものではない。しかし実際の運用は、職員が共用できる場所に文書が保存されているか否かで、行政文書とそれ以外(個人メモ)が形式的にわけられる傾向にある。加計学園問題では、「総理のご意向」などと書かれた文書を文科省は最終的に認めたが、その報告書では、共有フォルダーに保存されていたものは行政文書としたものの、一部の文書は個人のパソコンなどに保存されており、本来、行政文書ではないとの認識が示されたことは、その典型だろう。

個人メモであれば公文書管理法の適用も受けないので、文書の扱いをルールに縛られずに判断でき、情報公開請求の対象にもならないので、情報公開逃れではないかと指摘されてきたのだが、改正ガイドラインはそれとは別に形式的な手順を設けた。法律上の行政文書の定義やその解釈は変わっていないが、手順で行政文書の範囲をコントロールできるよう制度の運用を変更したと言ってよいだろう。

もちろん、政府はこうした批判があることは承知で、ガイドライン改正内容を検討した公文書管理委員会などでは、文書の正確性の確保や保存の手順を加えることはそのような趣旨ではないと説明している。しかし考慮すべきは、改正が政治主導で行われてきたことだ。

公文書管理委員会をへてガイドライン改正という形式をとったが、その内容は別途、内閣官房、内閣府、総務省により作成され、そのままガイドラインに反映させたものだ。政治の意思は、加計学園問題を受けて、こうした手順を設ける必要があるということだ。その結果、行政文書とは何かという基本的な部分が、揺らいでいるわけである。

公文書管理のあり方をめぐっては、アーキビストなどの専門職の不在がさまざまな問題の原因との指摘を受け、2018年7月の閣僚会議決定で、従来進めていた専門職の本格的な導入のほか、専門的に公文書管理を監視する政府CRO(Chief Record Officer)を設けるとした。CROは、特定秘密保護法の監視を行っていた独立公文書管理監を局長級とし、その下に「公文書監察室」を置く措置を行った。

こうした対応は、設定されたルールの実行性を確保するもので、ルールそのものの妥当性を問うものではない。また、専門職は、行政文書として存在するものの整理や保存期間の設定、保存方法について、技術的・専門的助言を行うことが基本だ。例えば、自衛隊日報問題では、日報のコピーが防衛省内に散在していたことがわかっているが、こうした問題は専門的対応の範疇だろう。しかし、保存される行政文書の質は、どのような政府であるのか質を反映するので、専門職も監視機関もその影響を受けざるを得ない。

そこで、行政文書とは何かという問題には、こだわり続ける必要がある。

そもそも、行政文書の立法趣旨は、「政府の諸活動を説明するために必要十分な範囲で、開示請求の対象となる文書を的確に定める必要がある」(「情報公開法要綱案の考え方」)であるので、政府の諸活動としての記録とは何か、ということの議論が本来必要だが、この議論ができていない。例えば、政治レベルの活動記録や電子メールをめぐる問題がその典型だ。

加計学園問題でわかったことは、首相や首相秘書官の日程や面会の記録が行政文書として存在せず、文科省文書が「総理のご意向」などと記録していたが、そもそも首相がどのような指示や報告を受けたのかが、一般的に記録されているのか明らかではないなど、高い政治レベルの活動が行政文書としてどこまで残っているのか不透明ということだ。

政治レベルの活動が行政文書として残されていなければ、実務レベルで行政文書を作成しても、その内容は容易に否定されるということが、加計学園問題の行政的な「教訓」である。また、実務レベルの行政文書に政治的な内容が記録されていると、改ざんと廃棄に走るというのが森友学園問題の「教訓」だ。

しかし、政府活動そのものであるはずの政治レベルの活動記録について、自らの問題として対応していない。また、この政府活動の記録とは何かという問題を議論しないと、実のところ電子メールの整理・保存はどうあるべきかという問題も、議論は前に進まないだろう。

日常的なコミュニケーション手段として使われる電子メールは、中央官庁で日々膨大な量が記録として発生している。連絡や協議、情報共有の手段をして使われており、政府活動を記録しているものと言えるものだ。

この電子メールについては、改正ガイドラインで行政文書としての取り扱い方法が示された。電子メールの内容から、行政文書として共有しておくべきものについては、PDFにするなどして共有フォルダーに保存するか、印刷してファイルで保存するとしている。

残りの電子メールは、職員個人のメールボックスに保存されているが、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください