普段からマイノリティの人たちを包摂するコミュニティをつくる努力が必要だ

2018年09月13日

2018年6月18日朝に大阪北部を襲った震度6弱の地震。「被災外国人たちの大阪北部地震(前編)」では、発災直後から最も避難者の多かった箕面市小野原地域の「豊川南小学校避難所」の様子を中心に、災害弱者としての外国人避難者の状況をリポートした。後編では、発災後しばらくしてから箕面市国際交流協会の外国人関係者から聞き取った内容を整理しつつ、今回の地震を通して得た学びや今後の展望を共有したい。

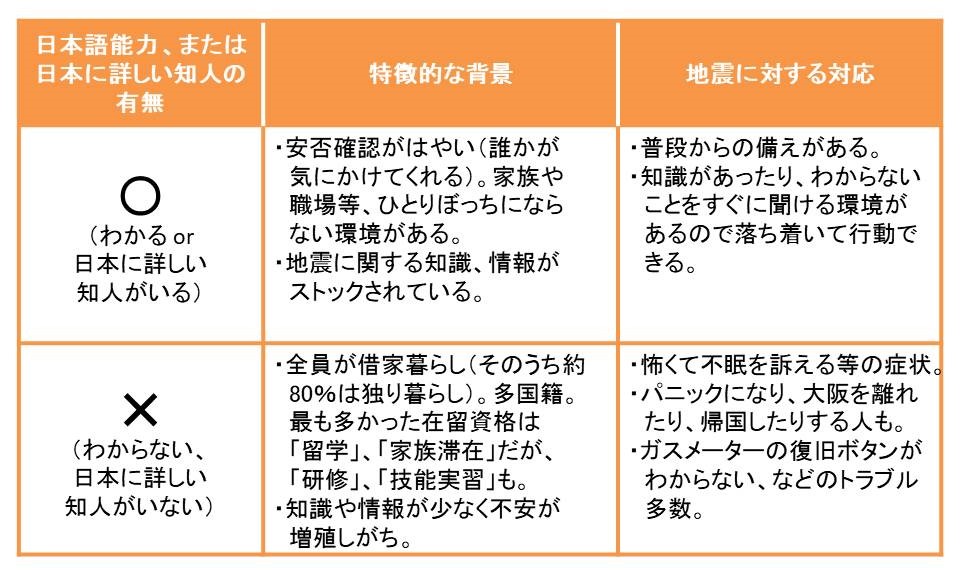

発災から1週間が過ぎた頃、筆者の職場の箕面市国際交流協会では約30人の外国籍住民に聞き取りをおこなった。そこから浮かび上がったのは、日本語がわかるか、日本人とかなり近い関係にいる外国人たちと、そうでない外国人たちの「状況の違い」だった(下表参照)。

当然ながら日本語がわかると、災害時に流れる色々な情報を理解することができ、情報が分からないことの不安は軽減される。

本人はさほど日本語がわからなくても、家族や親しい友人(同僚や大家さんなど)に日本で生まれ育った人がいる場合は、普段から突っ張り棒で家具を固定しているなど、備えも万全だった(外国人留学生らを対象とした防災センター見学会への参加者も「地震のメカニズムや防災について知ることができたので、行っておいて本当に良かった」と語っていた)。

発災後も知識や情報があれば、パニックに陥らず、避難所へ足を運ぶこともない。あるいはわからないことがあっても、すぐに相談できる環境があると、気分を落ち着かせることができるのだ。

他方、日本語がわからず、誰ともつながっていない外国籍住民は、「私はひとりでこのまま死ぬの?」と大きな不安を抱え、避難所で過ごす行動を選んだ。

地域を何度も巡回する広報車(断水情報を知らせていた)や、何度も鳴り響く携帯の「災害情報」の通知音(日本人の私でもびくっとする)、数日後の豪雨で朝から響いた防災スピーカー(「ハザードエリアに住む人たちへの避難指示」が出されていた)は、日本語が聞き取れない人にとってはより不安を募らせる結果を招いていた。

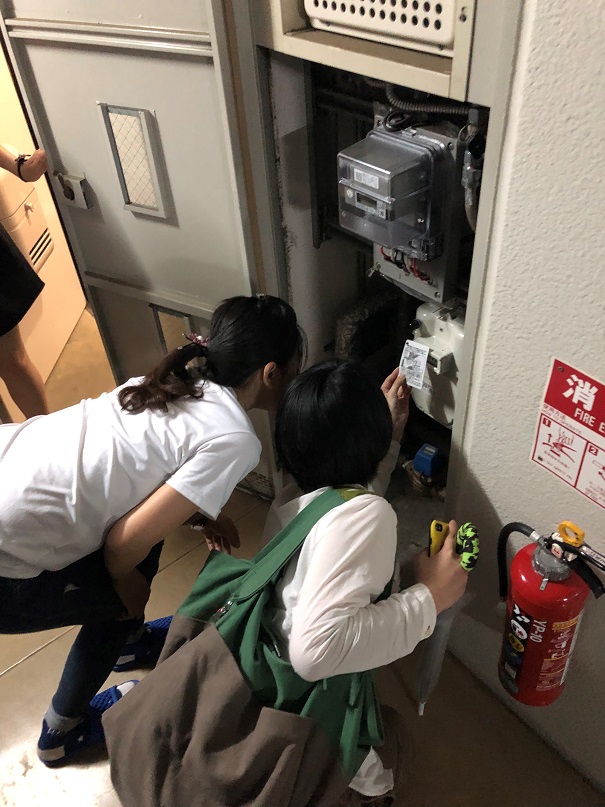

ガス安全装置の復旧作業(箕面市国際交流協会提供)

ガス安全装置の復旧作業(箕面市国際交流協会提供)技術者の方は日本語が読めるのだが、テレビのニュースで「(茨木市のガスは)26日までに復旧」というテロップを見て、箕面のことだと思ったそうだ。「26日を過ぎてもガスが来なかったら、協会に相談しようと思っていた。水でシャワーを浴びることはベトナムではそんなに珍しくない。暑い季節なので子どもも大丈夫だった」とのこと。

早速英語とイラストで説明している大阪ガスのホームページを見せたが、1週間後、担当職員が復旧できたかを聞くと、技能実習生の2人だけは「まだ」と答え、周囲を驚かせた。「どこにガスメーターがあるのかわからない。またメーターなどの機器類を勝手に触ってよいかわからなかったから」と話していた。結局ボランティアさんと職員が家まで出向いて復旧させた。

1週間ものあいだ、職場で誰にも話したり、相談したりしなかった、という状況に、私はかなりのショックを受けた。

彼女たちの職場は縫製工場で、50人ほど地域のパートさんたちが働いているという。そのうち外国人スタッフは、この日本語教室に通う技能実習生2人のみ。普段同じ職場で長時間一緒に働いているにもかかわらず、これほど関係性が希薄なのは、どう考えても不自然ではないか。

同じ職場や学校に外国籍住民がいる場合は、一言でも「地震で大丈夫だった? 何か困っていることはない?」と声をかけてほしいと心から思う。

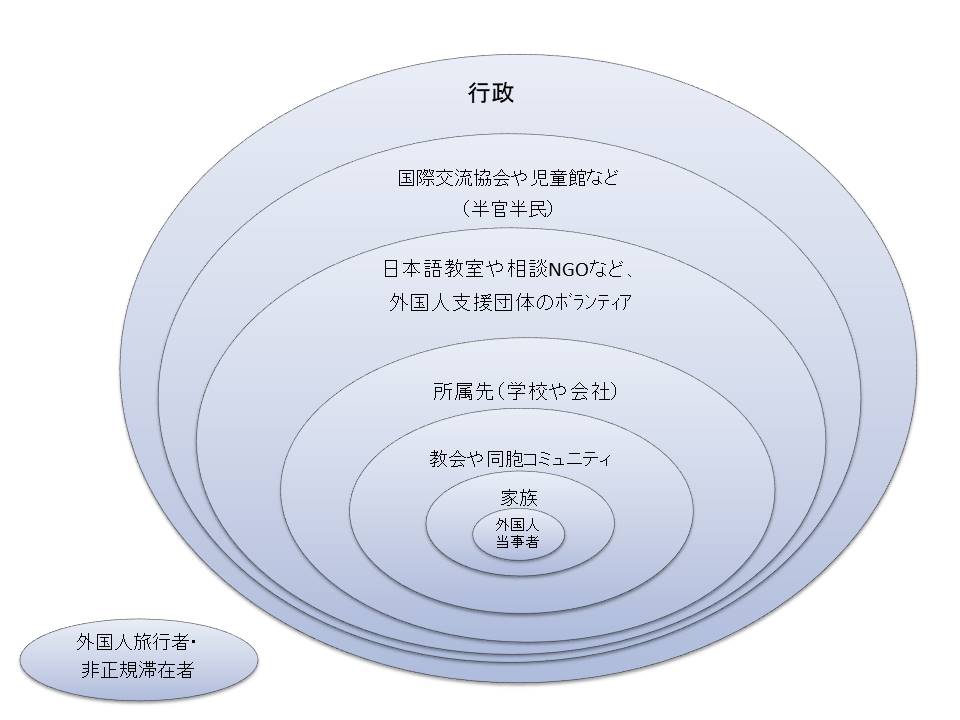

大阪府は大阪府国際交流財団(OFIX)を通じて「災害時多言語支援センター」を立ち上げ、発災当日から24時間体制で英語による相談サービスを実施したが、利用はごくわずかだったという。多くの外国人旅行者が地震や交通機関の乱れに戸惑いを感じていたにもかかわらず、行政情報がいかに外国人当事者から遠いかを物語っている。(下図「外国籍住民からみた情報伝達のイメージ図」参照。)

これを受け、9月4日に近畿地方で猛威をふるった台風21号に関連してOFIXが相談窓口(9言語)を設けたときは「NHK WORLD」などでも取り上げられ、相談者がかなり増えたという。多言語での広報とマスコミの力が合わさると、情報弱者の外国人へも情報は格段に届きやすくなる。マスコミは「多言語情報など誰が見ているか」と思わず、どんどん多言語情報を流してもらいたい。

この図から見ると、筆者の所属する箕面市国際交流協会も外国人当事者からはかなり遠い存在なのだが、同僚の中に多数の外国人当事者がいることが情報の収集、発信に大いに役立った。マスコミからの情報入手も大切だが、一番効果的なのはコミュニティからの「口コミ」である。

多言語情報を発信することで満足するのではなく、普段から様々な当事者コミュニティやそのキーパーソンとつながれる仕組みを整えておくことがますます重要になっている。

大阪北部地震でも、数々のデマ(流言)を耳にした。「椅子がたくさんあるから(指定避難所ではなく)パチンコ屋さんに避難したら良い」や、中国語コミュニティで特に拡散していた「6月21日の晩にマグニチュード10の本震がくる」などだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください