ウガンダ人と同居を始めた筆者。国連事務所で言葉の壁にぶつかり、英語漬けの日々…

2018年09月15日

子どもたちがカメラに興味を示したので撮影した写真を見せた=ウガンダの首都カンパラで

子どもたちがカメラに興味を示したので撮影した写真を見せた=ウガンダの首都カンパラで(前回までのあらすじ)喜界島から世界へ羽ばたくことを目指して上京した少年は、英語力や海外経験の乏しさに引け目を感じていた。勇気を振り絞って国連ユースボランティアに応募。幸運にも助けられ、有名大学の海外留学経験者らに負けずに選抜され、ウガンダの国連事務所で働くことになる。そこで待ち受けていたのは…

ついにこの日がやってきた。ウガンダへ旅立つ日だ。

周りの人たちに「アフリカへ行くんだ」と言うと、「え? アフリカ?」と聞き返され、そのあと必ず「貧困」「治安」というキーワードが出てくる。その話を聞くたびに、インターネットで調べたことや、人に聞いた情報を頼りに、アフリカでの生活を無理やり想像し、頭の中で繰り返しシミュレーションをして、不安をかき消そうとする。それがかえって不安をかき立てる。

ほんとうに、行くんだ。

見送りにきた友達たちに背を向けて、搭乗口に入っていく。もう1日だけでいい、数時間でもいいから、東京にとどまっていたい。情けないことに、そんな気持ちがこみ上げてくる。

それでも飛行機は定刻通りに飛び立ったのだった。

ウガンダと首都のカンパラ=外務省HPより

ウガンダと首都のカンパラ=外務省HPより現地の国連事務所のドライバーが来ているはずだ。事前に送ってもらった写真がスマホの中にある。それが頼りだ。

ツアー客を出迎えているのか、プラカードをもったウガンダ人が何人もいる。でも、みんな黒人で顔の識別ができない。海外の人が日本人と中国人や韓国人をよく間違える理由や、お父さんが「アイドルグループはみんな顔が一緒やなあ」と言う気持ちが初めてわかった気がした。

スマホの写真と辺りの人の顔をきょろきょろと見比べて10分。「Mr. Naoki Sumioka」のプラカードを持つ男性を奥の方に見つけた。誰かと談笑している。

”Excuse me?”と声をかけると”Hi!”と握手を求めてきた。陽気だ(なんで談笑してるんだよ!と心では思ったが)。

僕は初めてアフリカの大地に立った。

ウガンダでの住まいは自分で探さなければならなかった。

国連事務所の上司は現地の日本人を紹介してくれようとしたが、「日本人と時間を過ごしたら言語が上達しない」という話をよく聞いていたので、僕はウガンダ人の同居人を紹介してもらうことにした。

筆者と同居人のクリス(左)=ウガンダの国連事務所で

筆者と同居人のクリス(左)=ウガンダの国連事務所で彼にすべてを一任したところ、カンパラから少し離れた、ウガンダ人しか住んでいない村に住むことになった(テレビも冷蔵庫もソファーもベッドもすべて二人で買いそろえた。まるで新婚夫婦の気分だった。結婚したことはないけれど)。

お昼になると「夜ご飯は何にする?」とメールし、片方の帰りが遅いと「何時に帰るの?」とメールした。帰る時間が近ければ待ち合わせして2人で一緒に帰ることもあった。

国連からある程度のお金はもらっていた。日本と変わらない生活水準も選ぶこともできた。でも、ウガンダの人々の生活を体験したかった。

洗濯は基本手洗い。シャワー室ではゴキブリやカエルが目と鼻の先にいる距離でにらめっこをしながら頭を洗う。水が出ない日は大きなwater potをもって近所の子と歩く。アップダウンのある道を行くと井戸に着き、順番に水を汲み取る。食事もできるだけ自炊をし、ウガンダの人々が普段食べているものを食べた(最初の2週間は下痢と腹痛が続いたが、すぐに慣れた)。

クリスとの生活は順調だった。問題は仕事のほうだった。

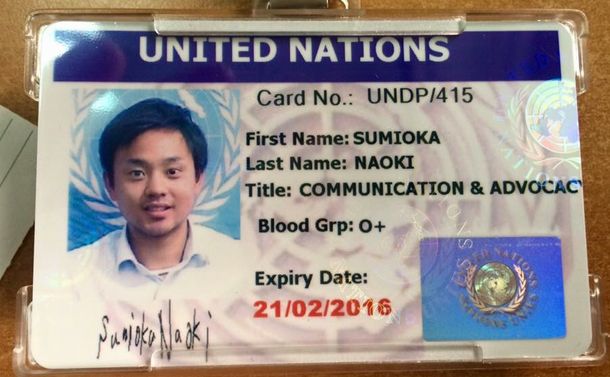

国連ID。政府機関や国連機関に入る時は必ず携帯している

国連ID。政府機関や国連機関に入る時は必ず携帯している「スミ! サムライの鎧は何でできてるの?」「第二次世界大戦のカミカゼについて日本人はどう思ってるの?」といった休憩時間の雑談も拷問のように感じる。しばらく間を置いて”I don’t know”としか言えず、場の空気を悪くすることもしばしばだった。

悔しくて、情けなくて、とりあえず英語を一単語でも覚え、今日よりも明日、一言でも多く発言するんだという思いしかなかった。

通勤、シャワー、トイレ、食事…。ひとりの時間は英語のラジオを聞く。わからなかった単語を調べ、言いたかった表現をノートにまとめる。

それでも5割ほどしか彼らの言葉を理解できない。言いたいことは1割も言えない。そんな日々が悔しかった。

夜は静かだ。時計の音だけがチック、チックと1秒を刻む。ウガンダでの生活が虚無のまま過ぎ去ってしまうのではないか。不安に駆られる。僕は寝床を抜け出し、単語帳を開いて机に向かう。無意識のうちに「留学」「不安」というキーワードをグーグル検索に打ち込んでいる。長い夜だ。

2週間が過ぎた。見かねた上司がJICAで働く日本人職員に連絡を取ってくれた。

上司の彼は東アフリカの名門マケレレ大学を卒業後、オックスフォード大学院で学んだスーパーエリートのウガンダ人だ。同僚のために誕生日プレゼントを用意するような気遣いの人でもあった(本当にありがとう。すごく優しくて気にかけてくれる上司のおかげで何度救われたことか!)。

僕が派遣された2015年時点で、ウガンダに滞在する日本人は261名だった。青年海外協力隊や自衛隊、大使館、日系企業の社員さんが集まる日本人会に招待してもらった。20歳の僕は最年少だった。

みなさんがウガンダで働くまでの経緯を尋ねた。国際関係に興味があったわけではなく、専門知識を買われてウガンダに呼ばれた人もいた。僕より英語ができない人もいた。それでも彼らは、現地の人たちのため、ウガンダのため、アフリカの発展のため、一生懸命に活動していた。

「ウガンダの人達に貢献したいし、もっと良くしたい。そのためにここに来てるんだ!!」

まっすぐに語る先輩方を見て、カッコイイと思った。自分もそうなりたいと思った。同時に「若いのにすごいよ」と言ってもらうたびに、自分が情けなく感じた。

僕は何かを間違えている。何だろう。

モヤモヤとした思いを抱えたまま家路に着く。酔いを冷まそうといつもより手前から歩いて帰った。いつもはイヤホンをし、ラジオの英語に没頭する道だ。

その夜は自分の中にある違和感に向き合っていた。シャワーを浴びながら、ベッドで眠りにつくまで、ずっと。朝起きてからも、ずっと。職場への道も、ずっと。

とぼとぼ考えながら歩いていると、おばさんが陽気に”Good moroning”と話しかけてきた。近所の商店のおばさんだと、通り過ぎてから気がついた。続いて、子どもたちのはしゃぐ声が聞こえてきた。こんな近くに学校があったんだ。2週間も住んでいるにそんなことも知らなかったのか、僕は。

この2週間、常に何かをしていないと落ち着かなかった。業務や時間を気にして、いつも何かに追われるように焦っていた。

いや、それはウガンダに来てからではない。喜界島から上京し、東京のせわしない生活に慣れ、何かに追われる生活が当たり前になっていた。

もう一度、自分の心に問いかける。先輩方のように何か専門やスキルがあるわけでもない。そんな僕がウガンダに来て、国連機関で働く意味は何か。

目の前の人を今すぐ助けることはできない。ウガンダという国を変えることもできない。僕に出来ることはあるだろうか。

僕は英語に囚われすぎていた。ウガンダに来てから常に「英語でどうやって説明しようか」と考えていた。自分の英語力向上しか頭になかった。ウガンダにいるのに、ウガンダのことが全く見えていなかった。ウガンダを感じていなかった。

僕は日本語でモノを考えることにした。すると、風景が違ってみえた。ウガンダの貧しい子どもたちと出会っても、それまではこの状況を英語でどう説明しようとばかり考えていた。日本語で考えるようにすると、子どもたちを真正面から見ることができた。そこで感じたことを、日本語で、日本へ向かって、SNSで発信することにした。ウガンダの状況を、ウガンダを訪れたことない人々にどうやったら伝わるかを考え、毎日発信した。

思考は言語化できないと具体化しない。想いをコトバとして形に残し発信することで、はじめて気がつくこともある。ウガンダにそよぐ風や匂いと、はじめて同化した気がした。

ウガンダでの暮らしが、やっと始まった。<to be continued>

*「喜界島に生まれて(5)ウガンダの星空を見上げて」につづきます。

喜界島

喜界島

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください