自信喪失の平成の日本。アメリカの変質という現実に気づき「戦後の国体」からの脱却を

2018年09月20日

自民党総裁選を終え、壇上で手をつなぐ3選の安倍晋三首相(右)と敗れた石破茂・元幹事長=2018年9月20日

自民党総裁選を終え、壇上で手をつなぐ3選の安倍晋三首相(右)と敗れた石破茂・元幹事長=2018年9月20日自民党総裁選という儀式がおわった。平成からポスト平成へと元号がかわり、天皇が代わっても、安倍晋三氏が総理の座にいることが、事実上、確定した。

この平成の終わりの選挙が、日本の何の終わりを意味するのかを考えておきたい。

今回の総裁選は、「終わり」=「末期」を強く印象づけるものだった。最終段階でテレビ討論はあったものの、外交日程などを盾に、安倍首相の姿勢は論戦を極力避けようというものだった。そのテレビ討論も、討論と呼ぶにふさわしいものだったのか。詭弁(きべん)によって議論から逃げようとする首相の姿のみが印象に残った。

そもそも総裁選に対し、安倍氏は最初から乗り気でなかったようだ。総裁選前、安倍氏は石破茂氏が総裁選に立候補することについて、こう周囲に語ったという。「現職がいるのに総裁選に出るというのは、現職に辞めろと迫るのと同じだ」と。

現職の総裁が続ける意思がある以上、総裁選は必要ないということらしいが、それならば党規約を改定して総裁選を廃したらいかがだろうか。

冗談はさておき、総裁選の過程で明白になったのは、安倍首相の政治手法は恐怖政治の段階に達したという事実だ。石破茂氏の支持勢力に対する恫喝(どうかつ)が、公然と行なわれた。

安倍政権が長期政権化するなかで、行政、議会、司法といった日本のあらゆる統治機構が機能不全をおこしてきたが、政党も例外ではなくなった。

本来、次のリーダーをめざす人材が、政見を論じ、政策をたたかわせ、政党の活力を高める「場」であるはずの自民党総裁選が、まったく機能しなかったのは、その証左だ。日本の統治機構はすでに「ポイント・オブ・ノーリターン」を越えて、壊滅的な状況に陥っているようにみえる。

なぜ、そんなことになってしまったのか?

ややミドルスパンの話でいうと、それは「平成」という時代が何だったのかという問いにつながる。

1989年11月、東西冷戦の象徴だったベルリンの壁が壊された。同年12月にはマルタ会談で冷戦の終結が宣言される=1989年11月11日

1989年11月、東西冷戦の象徴だったベルリンの壁が壊された。同年12月にはマルタ会談で冷戦の終結が宣言される=1989年11月11日振り返ってみれば、平成のはじまりは、冷戦の終結、バブルの崩壊とほぼ重なっている。言い換えれば、アメリカの忠実なる子分として生きていく合理性が失われるとともに、経済は発展し続けるという戦後の常識が崩れた時期にあたる。

その時点で、新たなナショナル・アイデンティティー、国のあり方を定めるべきだったのに、できないまま30年という歳月を過ごしてしまった。

その意味でも、平成は丸ごと「失われた30年」であった。今後も日本人という集団が存続すると仮定するなら、未来の日本人は平成時代の歴史を見たとき、「何という馬鹿げた時代、馬鹿げた人々」と驚きあきれ、われわれを軽蔑するだろう。

経済成長が止まったことは、深刻な事態をもたらした。それは不況というかたちで、雇用の不安定化や労働の過酷化をもたらしただけでなく、日本人からアイデンティティーの核心を奪ったからだ。

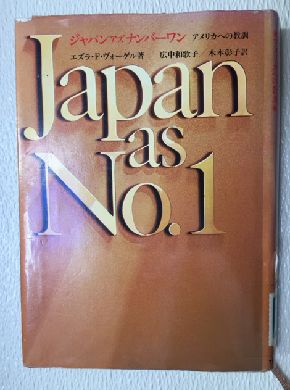

1979年に出版された「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の日本語版。日本だけで70万部を超えるベストセラーになった。

1979年に出版された「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の日本語版。日本だけで70万部を超えるベストセラーになった。そのために戦後、日本人は額に汗をして懸命に働いた。1960年代には高度成長を成し遂げ、70年代の石油危機も乗り越えた。80年代にはジャパン・アズ・ナンバーワンと言われ、「アメリカ、なにするものぞ」という気分になった。

いま思えば、80年代は日本がアメリカから自立するチャンスだった。でも、できなかった。なぜか? 結局、根本的なところでアメリカに首根っこをつかまれているという自覚を日本人が持っていなかったからだ。不自由であることの自覚がなかったから、自由になるための知恵もでてこなかったのだ。

『国体論―菊と星条旗』

『国体論―菊と星条旗』拙著『国体論―菊と星条旗』(集英社新書)で論じたように、その自覚のなさは、アメリカという「戦後の国体」に由来する。

戦前における国体とは、もちろん天皇制であった。家族国家観のもと、天皇は父に、臣民は子に擬えられ、その関係は政治的支配ではないとされた。家族のあいだには支配はありえない、というのである。これこそが国体観念の中核をなす「支配の否認」であった。

敗戦後の占領期には、天皇制というピラミッドの頂点にアメリカを鎮座させた「戦後の国体」が生まれた。つまり「菊から星条旗へ」と国体はフルモデルチェンジをして「護持」されたのだった。

それと同時に「支配の否認」の原理も維持された。だからこそ、日本の経済発展などは、冷戦という特殊な時代背景のもと、アメリカが許したものに他ならないという気付きも生まれなかった。

そして、問題の「平成」である。構造協議などアメリカの反転攻勢にあい、90年代に日本は一気に失速する。

冷戦の終結とともに、アメリカが自己を犠牲にしてまで日本に繁栄をもたらす理由はなくなった。

アメリカとの関係を変える千載一遇のチャンスは見過ごされたのである。

そうしたなかで、90年代前半に盛り上がった小選挙区制導入を柱とする政治改革は、あたかもそれが魔法の杖であるかのようにもてはやされたが、今日の視点から見れば、それは本来検討されるべき「対米従属の相対化」という真の問題を回避するための「疑似問題」だった。

改革は政権交代可能な保守二大政党制をめざすとされていたが、対米従属体制を神聖不可侵の前提としてこの制度を導入すれば、それは、アメリカという「国体」への忠誠心競争となってしまう。

実際のところ、小沢・鳩山ラインには、真の政治課題が見えていた。しかし、そのことが表面化したとき、政官財学メディアは、ほとんどアレルギー的な反応を示して、両人を無力化した。

さらに、安倍政権の成立は、このアレルギー反応の帰結であるとも見なしうる。それは、対米従属の合理的動機が消えた(ソ連崩壊により)後も、いかなる手段を用いてもその体制を持続させる――同体制内特権層の自己利益のために――という意志の表れなのである。そのような動機に貫かれた体制が、極度の腐敗と劣化をきたすのは当然の成り行きだった。

小選挙区比例代表並立制などを盛り込んだ政治改革関連法案をめぐる合意書に署名し、共同記者会見で所感を述べる細川護熙首相と自民党の河野洋平総裁(左)=1994年1月29日

小選挙区比例代表並立制などを盛り込んだ政治改革関連法案をめぐる合意書に署名し、共同記者会見で所感を述べる細川護熙首相と自民党の河野洋平総裁(左)=1994年1月29日その結果、今日の日本の政治の状況は、民主制と貴族制の「悪いとこどり」とも言うべき状況に陥っている。

民主制の長所は、平等性であり、不当な特権者の出現を防ぐところにある。

しかし、この長所はそのまま短所にもなりうる。すなわち、「みんな平等」「みんなに発言権がある」ということで、本来取り上げられるに値しない見解や意見が尊重されてしまう。これがいわゆる、衆愚制、民主制の堕落態である。

かたや貴族制の長所は、生まれながらの特権をもっている人々は、時に、「ノブリス・オブリージュ」を自覚し、危機に際して人並外れて自己犠牲を払うことである。他方、その短所は、特権階級に生まれれば、資質に欠けた者でも権力を持ってしまうことであり、貴族制の堕落態は寡頭制と呼ばれる。

日本は、ある意味では民主制が徹底されており、たとえば杉田水脈氏のように明らかに政治家としての適格性を欠く人でも国会議員になれる。他方、全国民の平等な権利という民主制の原理は根づいていない。

他方、政治家は二世、三世が増え、特権階級化している。

安倍氏はまさにその典型で、祖父の岸信介・元首相、おじにあたる佐藤栄作・元首相とともに、「戦後の国体」の中における特権階級、一種の “貴族”である。彼らの特権は「戦後の国体」=アメリカへの忠誠によって担保されている。

しかし、安倍氏が特権階級のノブリス・オブリージュを感じているかというと、到底そうは見えず、あまつさえ、森友・加計学園問題に象徴されるように、特権を私物化しているだけだ。どんなに無能でも生まれが良いから権力に与れる、という貴族制の悪い所だけが機能している。

衆愚制と寡頭制のハイブリットという末期的状況は、「戦後の国体」の崩壊期の光景にまさにふさわしいものだと言えよう。

大日本帝国という「国体」が、統治エリートの腐敗・劣化・無能と戦争敗北によって崩壊せざるを得なかったように、「戦後の国体」システムも、特権階級の腐敗・劣化・無能によってやがては潰(つい)え去るだろう。

問題は、その過程で、われわれが旧体制を能動的に葬り去ることができるのか、ということだ。

墜落事故の現場で沖縄国際大学の学生らが改めて米軍機事故の危険性を訴えた=2018年8月13日

墜落事故の現場で沖縄国際大学の学生らが改めて米軍機事故の危険性を訴えた=2018年8月13日そのためにするべきことはおのずと明らかだ。「戦後の国体」の核心であるアメリカとの関係の見直しである。

今回、総裁選で安倍氏に挑み、敗れた石破氏は、日米地位協定や日米合同委員会に根本問題があると気付いている。今後もこの問題をもっと全面に打ち出すべきだ。

日米地位協定は抜本改正する必要がある。基地関連の事故・事件が繰り返される一因は、この協定における不平等性のためである。

米軍機が事故をおこしても、原因が究明されないうちにすぐに運転が再開される。これまで問題が起きるたびに「運用改善」を日本政府は唱えてきたが、いっこうに止まらない。とすれば、抜本改革しかない。米軍が駐留するどの国でも地位協定についてアメリカと交渉している。していないのは日本だけ。世界一怯懦(きょうだ)な国だということを知る必要がある。

日米合同委員会も、そこで何が話されて、何が決定されているかがよくわからない。まずは、実態を明らかにすることからはじめるべきだ。

以前、あるテレビ番組で、石破氏は「日米合同委員会が問題だとは認識している。だが自民党内でその問題を提起すると、《お前は左翼か》と言われてしまう雰囲気があって、できなかった」と答えた。

「米国に対して言うべきことを言って我が国の地位を向上させよう」と提案すると、「お前は左翼のように愛国心が欠けている」と罵(ののし)られるというわけで、自民党の本質とは何なのか、まさに語るに落ちたと言うべき話だが、今あえてそれは問うまい。石破氏には有言実行を求めるのみだ。

さらに言えば、防衛族の代表格、すなわち「安保ムラ」の重鎮格とも言うべき石破氏ですらこの問題を口にせざるを得ない状況になってきたということは、矢部宏治氏(『日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか』の著者)や猿田佐世氏(「新外交イニシアティブ」事務局長)や筆者などが執拗に提起してきた問題を、安保ムラの住人がもはや否認できない段階に入ってきたことを示しているのであり、われわれは少しずつでも前に進んでいることを確信してよいはずである。

沖縄県知事選で選挙カーから支持を訴える佐喜真淳氏=2018年9月13日

沖縄県知事選で選挙カーから支持を訴える佐喜真淳氏=2018年9月13日「戦後の国体」にとって、沖縄とは、「構成的外部」である。すなわち、戦後日本(本土)で「平和と繁栄」が成り立つために、単にそこから排除されただけでなく、その排除によって「平和と繁栄」が可能になった、そのような場所である。

敗戦後、「国体護持」(天皇制の存続)を実現するためには、非武装の「平和国家」に大転身する必要があった。他方で、天皇制の宿敵たる共産主義の脅威に対抗するためには、日米安保条約による米軍の駐留継続が求められた。

沖縄県知事選で支持者と握手する玉城デニー氏=2018年9月13日

沖縄県知事選で支持者と握手する玉城デニー氏=2018年9月13日有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください