脳死者からの臓器提供が圧倒的に少ない日本。何に取り組むべきなのか?

2018年09月26日

臓器移植法の施行から20年、緑色にライトアップされた太陽の塔=2017年10月16日、大阪府吹田市

臓器移植法の施行から20年、緑色にライトアップされた太陽の塔=2017年10月16日、大阪府吹田市日本の臓器移植法は、昨年10月に施行から20年を迎え、臓器移植に関する多くの記事がメディアを賑わせた。なかでも大きな話題となったのは、脳死者からの臓器提供数が圧倒的に少ないことだった。一方、ほぼ同じ時期に法律ができた韓国では、この20年近くの間に順調に臓器提供数を増やしてきた。日本が学べることは何か。韓国の法整備を振り返りながら、考えてみた。

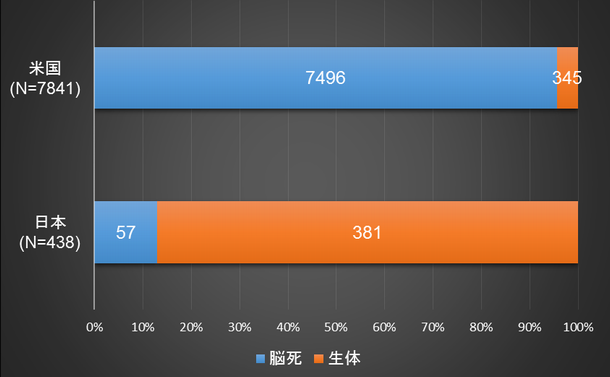

臓器提供者(ドナー)が少ないことは各国共通の悩みだ。しかし、日本は先進国の中でも圧倒的に少ない。一例として肝移植を取り上げよう。日本移植学会が毎年作成している臓器移植ファクトブックの2017年版を見ると、米国では2016年の1年間に7814例の肝移植が行われ、そのうち約7500件は死体(脳死後および心停止後のドナー)からであった。それに対し、日本で同年に行われた肝移植は438例であり、うち死体からの移植は57件であった(図1)。

図1:脳死肝移植と生体肝移植の割合:2016年の日米の症例数の比較 (出典:臓器移植ファクトブック2017)

図1:脳死肝移植と生体肝移植の割合:2016年の日米の症例数の比較 (出典:臓器移植ファクトブック2017)米国の人口は3億2500万人程度で、日本の人口の約2.6倍だが、肝移植数は日本の18倍である。しかも、図から明らかなように、米国では生体からの肝移植は1割以下なのに対して、日本では9割方は生体移植に依存している状況だ。

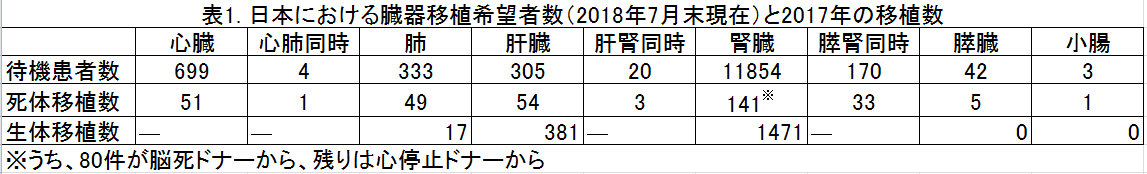

日本人はそれほど肝移植を必要としていないのだろうか? 決してそういうわけではない。たしかに、2017年10月31日の時点で日本臓器移植ネットワークに脳死肝移植を希望して登録していた人の数は、331人だ。だが、臓器移植ファクトブック2017の推計によると、年間2000人近くの人が肝移植の適応がありながら受けることができずに亡くなっている。また、移植の順番が回ってこないために親族からの生体肝移植に切り替えたり、あるいは移植を受けるために海外渡航をしたりする人もいる。肝移植だけでなく、心移植や腎移植についてもドナー不足は深刻な問題である(表1)。

日本臓器移植ネットワークと臓器移植ファクトブックのデータより

日本臓器移植ネットワークと臓器移植ファクトブックのデータより2009年の日本の臓器移植法改正は、国際移植学会らによる2008年のイスタンブール宣言で謳われた一国内での臓器移植の「自給自足」を実現すべく行われたものであった。だが、残念ながら法改正後もその目標にはほど遠いというのが日本の現状と言える。

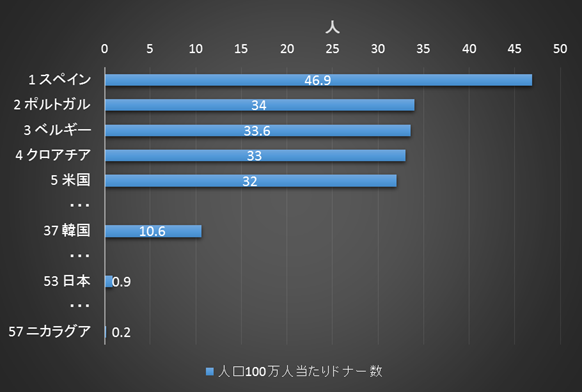

しかし、米国との比較は、医療制度や文化がかなり異なるため、あまり参考にならないと思う向きもあるかもしれない。そこでよりよい比較対象となるのは、隣国である韓国だ。日本より少し遅い1999年に臓器移植法を制定した韓国は、日本の臓器提供数とさほど変わらないところから出発した。だが、臓器提供数を増やすために法改正を繰り返し、図2にあるように、今日では人口100万人あたりの脳死ドナー数は10人程度となった。これは、欧州や米国の30人~40人のレベルには及ばないものの、日本をはるかに超える実績だ。

図2:2017年の各国の脳死ドナー数(出典:IRODaT Newsletter June 2018)

図2:2017年の各国の脳死ドナー数(出典:IRODaT Newsletter June 2018)韓国ではこの20年近くの間にどのような法整備が行われたのか。以下ではこの点について簡単に紹介することで、日本の議論に資することができればと思う。

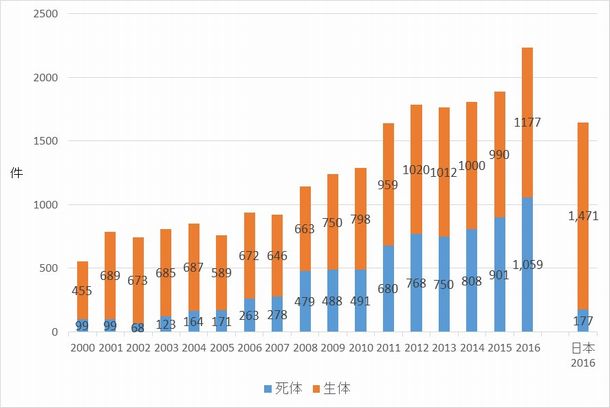

最初に韓国の臓器提供数の変遷を見てみよう(表2、図3~4)。

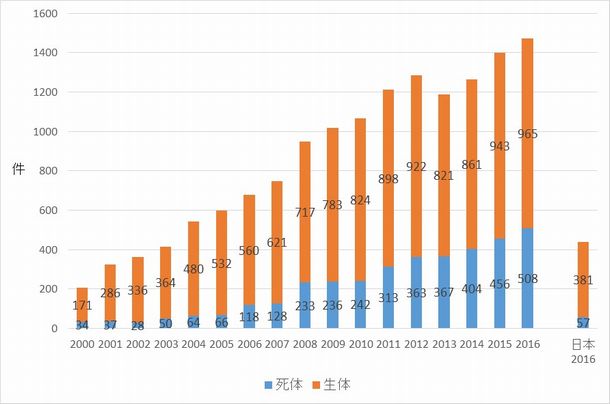

表2は韓国で臓器移植法が施行された2000年以降の臓器別の脳死移植数である。比較のために2016年の日本の同様のデータ(ただし、腎臓については心停止ドナーを含む)も追加してある。また、図3と図4は腎臓と肝臓の死体・生体移植について、同様に作成した表である。

図3:韓国における腎移植の推移(2000〜2016年)と日本(2016年)の比較

図3:韓国における腎移植の推移(2000〜2016年)と日本(2016年)の比較

図4:韓国における肝移植の推移(2000〜2016年)と日本(2016年)の比較

図4:韓国における肝移植の推移(2000〜2016年)と日本(2016年)の比較2016年のデータで比べると、生体腎移植を除き、韓国の移植数の方が多く、脳死者からの心臓移植では3倍超、肝臓移植では9倍近く差があることがわかる。ただし、これは実際の移植数であるため、韓国の人口は日本の半分以下(約5120万人)だという事実を考慮に入れる必要がある。人口当たりで見た場合は、2016年では生体移植も脳死移植もあらゆる臓器で韓国の移植数の方が多いことになる。現在の日本の脳死ドナーからの臓器移植数は、2000年代前半の韓国の状況と似ていると言える。では、韓国はその後、どうやって臓器提供数をこれほど伸ばしたのだろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください