グローバルビジネスの価値観に従わない存在は日本の「敵」という論理

2018年09月23日

「戦争経済大国(上)」では、朝鮮戦争、ベトナム戦争と“アメリカの戦争で大儲けした国”としての戦後日本の歩みを紹介し、昨今の安倍政権の動きに触れた上で、戦後日本の〈平和を希求していたつもりの歩み〉が〈実は新・大日本帝国の実現に至る助走期間でしかなかった〉ことになってしまいかねない危険を指摘した。

安保法制懇の報告を受けて会見する安倍晋三首相=2014年5月15日、首相官邸

安保法制懇の報告を受けて会見する安倍晋三首相=2014年5月15日、首相官邸第1次安倍晋三政権によって設置され、その後の歴代政権下では開催されずにいた首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)が、第2次安倍政権になって活動を再開した直後、2013年4月のことである。企業経営者が個人の資格で参加する財界団体「経済同友会」が、「『実行可能』な安全保障の再構築」と題する提言を公表した。その内容は、安保法制懇が後にまとめた集団的自衛権の行使容認を求める報告書、さらに翌々15年9月に可決・成立した安全保障法制(公式には平和安全法制。戦争法制とも呼ばれる)をめぐる国会審議ではなぜか言及されず、ほとんど報道もされなかったが、憲法改正に向かう奔流の根幹部分を雄弁に物語っているので、紹介したい。

それによれば、〈国民経済の基盤を世界各国との通商に求める日本にとって、自らの繁栄の基盤である地域の平和と安定を、各国との協調と平和的努力を通じて実現することが最も重要である〉。ただし、この場合に問題になるのは〈憲法や「専守防衛」など独自の安全保障概念による制約〉で、〈現実に即した安全保障論議が行われてこなかったこと〉だから、〈現在のわが国にとって「自衛」とは何を意味するのか〉を〈明確に定義すべきである〉という。そこで報告書は、守られなければならない〈国益〉には3通りの考え方があるとして、それぞれの定義を列挙している。

① 狭義の「国益」(領土、国民の安全・財産、経済基盤、独立国としての尊厳)

② 広義の「国益」(在外における資産、人の安全)

③ 日本の繁栄と安定の基盤を為す地域と国際社会の秩序(民主主義、人権の尊重、法治、自由主義、ルールに則った自由貿易)

いずれの定義を採用するべきだとまでは書かれていない。経済同友会には取材を拒否されたが、筆者は前後の文脈と長年の取材から、経済同友会が少なくとも②、おそらくは③の解釈に立っていると確信している。③はもっともらしくも聞こえるけれど、「自由貿易」を絶対的な善とするならば、グローバルビジネスの価値観に従わない存在は、それだけで日本の「自衛」の対象――すなわち敵だということになってしまう。かつ、「専守防衛」が「制約」で、「現実に即していない」とする立場を採る限り、“敵”は先制攻撃で叩かなければならないとのロジックに発展するのは自然の成り行きだ。

何のことはない。これはアメリカが戦後も一貫してきた安全保障観そのものではないか。多くの人々が「国益」を①の定義で捉え、それゆえに憲法改正論も北朝鮮の脅威や尖閣諸島の領土問題が根拠とばかり受け止められがちな現状とは、かなりの開きがあると言わざるを得ない。

想起されるのは、ベトナム戦争で盛んに強調された「ドミノ理論」だ。ある地域が共産主義に染まると、周辺地域もドミノ倒しのように次々と赤化していく(から共産勢力は殲滅すべし)という考え方で、第二次世界大戦の前後から多用され始め、1950年前後のマッカーシズム(赤狩り)で定着した。

東西冷戦が終結して、すでに30年近い。それでも資本の利益を最優先しない価値観を絶対悪と見なす独善は、“敵”を共産主義以外にも拡大してむしろ肥大化し、この日本でも声高に叫ばれるようになったのである。

集団的自衛権の行使は、こうしたロジックにも導かれて容認された。憲法違反であるのは改めて指摘するまでもない。ただ、現実にその安保法制は施行され、しかも2005年以来の米軍再編で自衛隊の一部司令部が在日米軍基地内に移転するなど、両者の一体化は一般の理解をはるかに超えて深められてきた。

アメリカの戦争に日本が参戦しないほうが奇妙に見える形が、すでに構築されてしまっているとさえ言っていい。歯止めは憲法9条だけなのだ。安倍政権がその改正に躍起な所以である。

憲法改正を求める集会で、安倍晋三首相のビデオメッセージが流された=2017年5月3日、東京都千代田区平河町

憲法改正を求める集会で、安倍晋三首相のビデオメッセージが流された=2017年5月3日、東京都千代田区平河町かねて国の交戦権を認めないとする9条2項の全面変更を訴えていた安倍首相は昨年、東京五輪が開催される2020年内の改正憲法施行を打ち出すと同時に、主張をやや軟化させるかのような姿勢を見せた。9条については自衛隊を明記するだけでよいとの提案は、護憲派にも抵抗が小さいという判断とされるが、その自衛隊の存在自体が違憲だと論じる余地があるからこそ、安保法制が無視した9条が辛うじて命脈を保っているのが現状なのである。自衛隊の明記は、彼らに関わるあらゆる法律(今後の新法も含む)に合憲・全能のお墨付きを与える結果を招きかねないのではないか。

そこまで行けば、自衛隊と米軍とは完全にひとつのものとなる。新・大日本帝国の船出も時間の問題だ。

1975年4月にベトナム戦争が終結した後も、米軍は相変わらずレバノンやグレナダ、リビアなどで戦争を重ねた。とはいえアメリカの国内は敗戦のショックや厭戦機運の高まりで、好戦的な雰囲気が影を潜めたと伝えられ、軍事力よりも諜報機関による秘密工作や破壊活動が目立つ傾向があった。

一方の日本は、朝鮮半島やベトナムの人々の屍と引き換えに得た経済力に絶大な自信を抱き始める。1979年に邦訳が出て70万部ものベストセラーとなったエズラ・F・ヴォーゲル教授の『ジャパン・アズ・ナンバーワン』が、その自信にお墨付きを与えてもくれた。高度成長の基盤は日本人の学習への意欲と読書習慣だとする教授の指摘は、そのまま日本人の自己イメージとしても定着することになった。

「ベトナムに平和を! 市民連合」(ベ平連)の呼びかけで新宿駅西口地下広場を埋め尽くしたフォーク集会の群衆=1969年5月24日

「ベトナムに平和を! 市民連合」(ベ平連)の呼びかけで新宿駅西口地下広場を埋め尽くしたフォーク集会の群衆=1969年5月24日朝鮮戦争やベトナム戦争は日本が企てた戦争とは違う。特需は拒否できるものでもなく、これを享受したからといって、それだけで戦後史の全体を非難したいとも思わない。問題は、日本国民の多くが、他国の戦争で儲けた原罪をそもそも知らず、ある程度は理解していたはずの層すらも、いとも簡単に忘れ去ったことだ。反戦運動の中心にいた、いわゆる団塊の世代の学生たちの多くは高度経済成長の渦に呑み込まれ、企業戦士と化していった。

そんな時代がしばらく続く。が、1979年にイランでイスラム革命が起こり、親欧米のパーレビ国王が追放されて、翌80年9月にはイラン・イラク戦争が勃発。この過程が日本の、とりわけ経済界に与えたインパクトはきわめて大きかった。

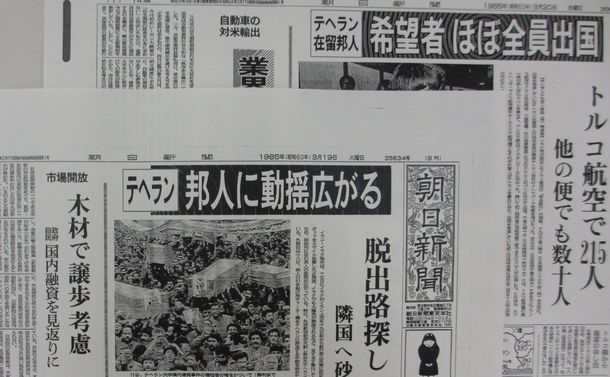

イラン・イラク戦争時、テヘランの日本人の動揺を伝えた当時の新聞

イラン・イラク戦争時、テヘランの日本人の動揺を伝えた当時の新聞この戦争は革命に対する欧米の干渉戦争としての色彩も濃いとされる。それだけに先進各国政府の対応は素早く、エアラインや空軍が自国のイラン駐在員やその家族らの脱出を急がせたのだったが、日本では自衛隊の海外での活動が認められておらず、日本航空の乗員組合も「安全が保障されない」として、チャーター便の要請を受け付けなかった。最終的にはトルコ政府およびトルコ航空の協力で215人の日本人が救出されたものの、戦争のダメージは後々まで日本企業に残ることになる。

よく知られているのはIJPC(イラン日本石油化学)のケースだ。三井グループとイラン政府の合弁事業で、イラク国境に近いバンダルシャプール(現・バンダルホメイニ)に建設中だった世界最大級の石油化学コンビナート計画が、革命と戦争で停滞し、ついには日本側の撤退に追い込まれた。三井グループと、貿易保険を引き受けていた日本政府の損失が数千億円規模に膨れ上がったことは改めて指摘するまでもない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください