2018年09月30日

桜島を背景に自民党総裁選への立候補を表明する安倍晋三総裁=2018年8月26日、鹿児島県垂水市

桜島を背景に自民党総裁選への立候補を表明する安倍晋三総裁=2018年8月26日、鹿児島県垂水市山川健次郎という人をご存じでしょうか? 明治維新に際し“賊軍”とされた会津藩出身でありながら、日本初の理学博士となり、東京帝大総長を務め、昭和天皇の教育に携わるなど、近代日本の教育界に大きな足跡を残した人物です。山川氏に注目することで、近代日本を「敗者」の視点から読み直すことができるという小宮京・青山学院大学文学部准教授が、氏の遺族や関係者の協力を得つつ、一次資料に基づいて、その足跡を明らかにするシリーズ。第1回は、健次郎と会津の歴史認識についてです。

安倍晋三首相が8月26日、鹿児島市で自民党総裁選への出馬表明を行った。自らの出身地・山口と鹿児島とを念頭に置きつつ、大河ドラマ『西郷どん』を意識して「薩長で力を合わせて、新たな時代を切り開いていきたい」と述べた(『朝日新聞デジタル』2018年8月26日)。

この発言を野党第一党である立憲民主党の枝野幸男代表が批判した。27日に新潟県湯沢町で「我が党にも、鹿児島選出の川内(博史)さんという非常に力強い仲間がいますが、一方で、我が党の地方議員には福島の人間もいる。(戊辰戦争で薩長などに敗れた)奥羽越列藩(おううえつれっぱん)同盟の地域だった人間もいます。薩長を強調するというのは我が国を分断するような話で、国全体のリーダーとしては間違った言い方だと思う」と語った(『朝日新聞デジタル』2018年8月28日)。枝野代表はTwitterでも、さらなる安倍首相批判を繰り広げた。

安倍首相と枝野代表の対立は、政府が「明治維新150周年」の記念事業を推進するのに対し、東北地方には会津若松市をはじめ、「戊辰150周年」を掲げている自治体があることを思い出させた。

ここで問いたいのは安倍首相の歴史認識ではない。むしろ枝野代表が即座に反応したように、奥羽越列藩同盟側、とりわけ会津の歴史認識がいわゆる薩長中心の歴史認識と違うことに注目したい。二人のやり取りは150年を経てもなお、日本国内ですら歴史認識が違うことを明らかにしたといえよう。

本稿で述べるのは、山川健次郎と会津の歴史認識の関わりである。山川健次郎は会津出身で(以下、健次郎と呼ぶ)、東京帝国大学総長、九州帝国大学初代総長、京都帝国大学総長を歴任するなど、近代日本の教育界を中心に大きな足跡を残した。

健次郎は会津の歴史認識の形成にも大きな役割を果たした。健次郎が関わったのは、山川浩『京都守護職始末』(沼沢七郎、1911〔明治44〕年)と、山川健次郎監修、会津戊辰戦史編纂会編『会津戊辰戦史 全』(会津戊辰戦史編纂会、1933〔昭和8〕年)である。

筆者が調査している新資料にも触れながら、健次郎と会津の歴史認識について叙述したい。

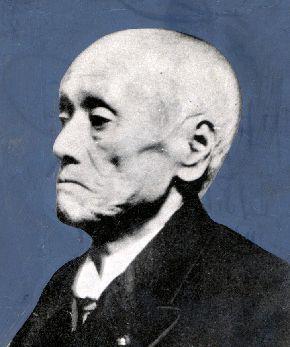

元東大総長・山川 健次郎さん(1931年6月26日死去78歳)

元東大総長・山川 健次郎さん(1931年6月26日死去78歳)まず、薩長中心の歴史認識と異なり、会津は「朝敵」ではないとする。そこから、戊辰戦争は新政府軍と「朝敵」会津など奥羽越列藩同盟との戦いではなく、新政府と会津とは等しく勤王であると再定義される。その象徴が、「東軍」(=会津など)と「西軍」(=新政府軍)という表現であろう。

会津が「朝敵」ではないことの論拠は、孝明天皇の御宸翰(ごしんかん)=書簡のこと=である。御宸翰は、孝明天皇が会津を深く信頼していたことを示し、会津も勤王であったこと、会津の義を証明するものとされる。

この御宸翰が最初に紹介されたのは、1896(明治29)年7月11日の史談会の席上である。会津出身の南摩綱紀が紹介し、翌年に『史談会記録』61輯(1897〔明治30〕年11月)として刊行されたという(小林修『南摩羽峰と幕末維新期の文人論考』八木書店、2017年)。この時点では、会津から見た歴史は、未だ広く知られてはいなかった。

戊辰戦争の被害は甚大で、会津から見た歴史を描くことには困難が伴った。そうした中で、御宸翰が広く世に知られたのは『京都守護職始末』の刊行によってであった。

興味深いのは、1911年刊行の『京都守護職始末』の著者は健次郎の兄である山川浩とされていることである。浩は1898(明治31)年に死去していた。

なぜ、このような事態が発生したのか。

健次郎の甥・櫻井懋は著書『山川浩』(私家版、1967年)で次のように記した。

「この書は浩の遺稿となっているが実質的には健次郎の執筆するところである。しかるに何故著者を浩にしたかというと、一つには亡兄の志を継いだのと、他面には本書を世に出すとその影響するところが憂慮されるものがあったので、故人の名において世に問うことになったのだと聞いておる」(77頁、「遺稿「京都守護職始末」出版の経緯」)。

その内容ゆえに、世間の反響、とりわけ薩長出身者の反発を怖れたのである。

健次郎の心配は杞憂ではなかった。『京都守護職始末』刊行前に、会津出身の北原雅長の著作『守護職小史』が1898-99(明治31-32)年、『七年史』上・下巻が1904(明治37)年に刊行されていた(国会図書館のデータによる)。これらのなかで孝明天皇の御宸翰に触れたことが影響したのか、『七年史』刊行時には、北原が一時拘留されたという。健次郎はその再来を恐れたのであろう。

健次郎は『七年史』上巻に序を寄せている。

「唯佐幕勤王と排幕勤王との差異あるのみ。我邦維新史の多くは排幕勤王家の手に成れるを以て事の真相を得ざるもの少なからず。亡家兄去二堂先生之を慨し、京都守護職始末の著あり。故ありて未だ之を世に公にせず」(適宜句読点を付した)

文中の「去二堂先生」とは山川浩を指す。健次郎は会津を「佐幕勤王」として位置付けているが、世間には「排幕勤王」の歴史が溢(あふ)れていることを嘆いている。同時に『京都守護職始末』を公表していないことにも触れている。

元白虎隊士が昭和天皇の教育に関与したことが記された山川健次郎の日記の写本=秋田県公文書館

元白虎隊士が昭和天皇の教育に関与したことが記された山川健次郎の日記の写本=秋田県公文書館それには、旧主・会津松平家の窮状と長州出身の三浦梧楼との交渉が関係している。健次郎は三浦から御宸翰の公表見合わせを依頼されていた。

三浦は自伝『観樹将軍回顧録』(中公文書、1988年。原本は1925年刊)で、会津松平家の苦境を訴える健次郎の話を聞き、自らの目で御宸翰を確認したとする。同じく長州出身の山県有朋らを説くも成功しなかった。田中光顕・宮内大臣との会談の際に述べた言葉は、薩長出身者が御宸翰を脅威に感じる様子がよく表れている。

「先帝の御宸翰が大分ある。これを拝読して見ると、はっきりとは分らぬが、とにかく会津が最後に至るまで一糸乱れずに奮闘したことはどうもこの御宸翰が本になっておるように思われる。もし今日こういう御宸翰が表面に出ると、変なことになりはせぬか。忌憚なく申せば、先帝の御在世が続いたならば、ご維新は出来なかった。これは明らかな事実だ。強いて言えば、陛下の御孝道如何ということになりはせぬかと思う。これを会津が出さぬということは幸いだが、もし出したら如何にするか」(312-313頁)

三浦の説得と事の重大さを踏まえ、明治天皇から松平家に5万円を下賜することで決着したという(309-317頁)。

三浦は「爾来会津では固く徳義を守って、どこから何と言って来ても、この御宸翰は決して出さぬ。これだけはどうぞ出してくれるなと言ってあるから、ちゃんと守っている」としたが(317頁)、三浦の希望は長く続かなかった。前述した通り、1904年には『七年史』が刊行された。そして、三浦の依頼から10年余り経た1911年に、『京都守護職始末』が刊行された(花見朔巳編『男爵山川先生伝』故男爵山川先生記念会、1939年)。

要するに、政府の反発を考慮しつつ、かつ三浦が尽力した松平家への下賜金の件もあり、亡くなった山川浩を著者とする体裁で出版せざるを得なかったのではないか。

その後、健次郎は『京都守護職始末』を様々な人に送った。たとえば、健次郎が京都帝国大学総長を兼任した1914(大正3)年に、荒木寅三郎・前京都帝大総長事務取扱(10月1日)や日本中世史の原勝郎・京都帝大文科大学教授(12月21日)に送っている(尚友倶楽部・小宮京・中澤俊輔編『山川健次郎日記』芙蓉書房出版、2014年より)。その目的は会津の「雪冤(せつえん)」であった。

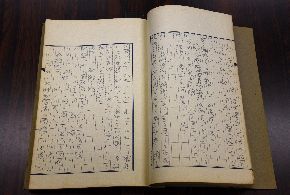

会津戊辰戦史

会津戊辰戦史最初に古河末東が原稿を完成させた。1922(大正11)年に、会津出身の有力者からなる会津会の幹事・評議員がその原稿の訂正増補を行うことを決定し、健次郎に監修を依頼した。健次郎は編集体制を整え、自身も「各種の参考資料を渉猟して校閲に遺漏なきを期」した。この作業は1928(昭和3)年末に一段落した(『男爵山川先生伝』451-3頁)。健次郎は1931(昭和6)年に亡くなり、2年後の1933年に『会津戊辰戦史』が刊行された。

同書を紐解けばわかるように、随所に典拠が示されている。

多くのページで引用されている「若松記」は、現在、会津若松市立会津図書館に所蔵されており、川口芳昭編『会津藩 幕末・維新資料集』(おもはん社、2005年)に全体が翻刻されている。

「若松記」のように所在が明確で閲覧可能な史料がある一方で、所在すら明らかではない資料もある。時には「編者記憶」という典拠すら存在する(736頁)。一体どんな資料に依拠したのか知りたかったが、編纂資料の所在は良く分からなかった。

筆者は近年、少なくとも『会津戊辰戦史』の編纂時に使用されたと思しき資料を、健次郎のご遺族のもとなどで発見した。そこには『会津戊辰戦史』校訂時の健次郎の考え方が伝わる内容も含まれている(小宮京・中澤俊輔「山川健次郎「遺稿」の基礎的考察」『青山史学』第35号、2017年)。

一例をあげると、「小田の台なる火薬庫の爆破」という文章が存在する。これは戊辰戦争の際に、小田山にある会津藩の火薬庫を西軍(=新政府軍)に使用されないように、会津藩士が命を賭して爆破した、という伝承を紹介するものだ。

『会津戊辰戦史』では、「此の日薄暮城兵火を小田村の焔硝庫に放ちたれば轟然として爆発し、黒煙一条天を衝くこと数百丈に及び、天地振動し其の音響遠く十数里の外に達し、彼我自失して砲声息むもの久しかりき」(568頁)と、爆破は会津藩兵との説を採っている。

しかし未公刊の文章では、山川は「此等の烈士又将長の名伝はらず、爰に口碑を記すも其の真偽を保ち難し」としてその信憑性を保留している。ここからは編纂時に、山川がこの伝承に疑義を抱いていたことが分かる。

それ以外の資料についても現在調査中である。調査が進めば、会津の歴史認識のもととなった『会津戊辰戦史』の編纂過程の一端が明らかになるはずである。

会津城=福島県会津若松市

会津城=福島県会津若松市現在にいたるまで続く会津の歴史認識の確立に貢献した人物として、本稿では会津出身の山川健次郎を取り上げた。とりわけ健次郎と『京都守護職始末』や『会津戊辰戦史』との関わりを述べてきた。これらの著作を通じて、会津は薩長中心の歴史認識と対峙してきた。

冒頭で触れた安倍首相と枝野代表とのやり取りから窺えるのは「勝者」の側の歴史認識の強靭(きょうじん)さである。

かつて三谷博・東大名誉教授が「維新政治史の研究で使われている史料は、したがって未だに偏ったまま」「王政復古時の敗者、そしてアウトサイダーは、史料の利用状況だけから言っても、無視され続けている」と指摘したことがある(「明治維新の史学史」『ヨーロッパ研究』9、2010年)。

こうした状況を改善するためにも、山川健次郎と会津の歴史認識を検討することが必要であろう。現在、筆者らが調査している山川健次郎の関係資料がその一助となることを祈るのみである。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください