プロフェッショナリズムを欠く外交の不安

2018年10月01日

田中均元外務審議官

田中均元外務審議官国連総会の演説や首脳会談をニュースで見て、外交は昔とはすっかり様変わりしたと思った。

トランプ大統領の演説は国連演説でありながら、国内選挙演説と何ら変わりが無い。自分の業績を誇るだけならまだしも、米国が先導してきたグローバリズムを否定し、米国の利益になることしかやらないといわんばかりの演説だ。

トランプ大統領は国家の重大事に繋がることでも寝室などからのツイッターで発信してきた。日本やロシアとの首脳会談でも通訳だけを入れた所謂「テ・タ・テ」と言われる同席者を排除した会談も多い。一体誰が記録を作るのだろう。

首脳外交は重要だが、国内政治対策の要素が強いのみならず、組織的関与が欠け、個人的直観に従ったとしか思えない外交で良いのだろうか。危ういと思うのは私だけではないだろう。

それでも大統領制の下での外交は大統領の専権で、そういう意味では大統領の好む形で外交が出来るのかもしれない。トランプ大統領は常に「自分の決定」を重視し、閣僚や側近は単なるスタッフであり、独自性は持ってはならないという意識があるのだろう。

トランプ大統領は国と国との関係と自分と他の首脳の関係を峻別する。中国やロシアは国際秩序に挑む存在であり米国は力で対抗するが、習近平やプーチンは尊敬すべき存在だとする。独裁体制の金正恩ですらもう親しい友人と言わんばかりの持ち上げ振りだ。

トランプ大統領

トランプ大統領このような首脳中心のスタイルも個別具体的な外交に当てはめていけばリスクが高い。

強い危惧を持つのは、まず北朝鮮問題だ。米朝首脳会談を開催する事自体は首脳が決断する事であり、その決断がなければ前には進んでいかない。トランプ大統領のように舞台で演じるのを好む人であるが故に、シンガポールの会談は実現したということは出来よう。現在、二回目の首脳会談の開催が計画されているが、「非核化」の実現についての各論の段階に入っている訳で、周到なシナリオ作りを専門家が行わない限り成功はない。

トランプ大統領が中間選挙に向けての注目度をあげる見かけを作るといった政治的考慮で首脳会談を急ぐのか、それとも「非核化」の実現を第一に考えた戦略がとられるのか。政治と国益、政治家と外交プロフェッショナルの綱引きだ。

中国との貿易問題についても同じような危惧を持つ。先端技術分野で中国の覇権を許してはならない、知的財産権の保護や国家の補助金の規制などを強化させねばならないというのは正当な目的意識だと思う。高関税賦課を際限なくエスカレートしていくのはトランプ大統領の取引スタイルなのかもしれないし、国内政治的にはプラスが多いのかもしれない。

しかし、経済合理性はなく、結果的には米国自身ひいては世界経済に悪影響を及ぼす。米国は圧倒的に強い国だとしても、目的のためにはルールを無視して良いという事ではあるまい。

今日のトランプ大統領の外交の問題は日本自身の外交についてもあてはまる。

これまでも日本の外交が国内政治と無縁であったわけではない。外交の基本は、どういう合意に持ち込むかという相手国との厳しい折衝であると同時に、国内配慮を重んじる政治との厳しい対峙なのだろうと思う。政治家は官僚を見て「省益追求なのではないか」という疑念を持ち、官僚は政治家に対して「国内の政治的利益を重視しすぎる」という思いを持ち続けた。そして、最終的には「国益」という概念で論議が尽くし、物事は決められていた。

外交プロフェッショナルはその知見や日々の情報の集積に基づいて国益と信じることを論じ、政治指導者は当然のことながら国内政治的観点を無視できない。結局は政官が折れ合うということが常である。しかし今日、政と官は強い権力の下で見事に一体化し、政が官を圧している。「安倍一強」と言われる所以だ。

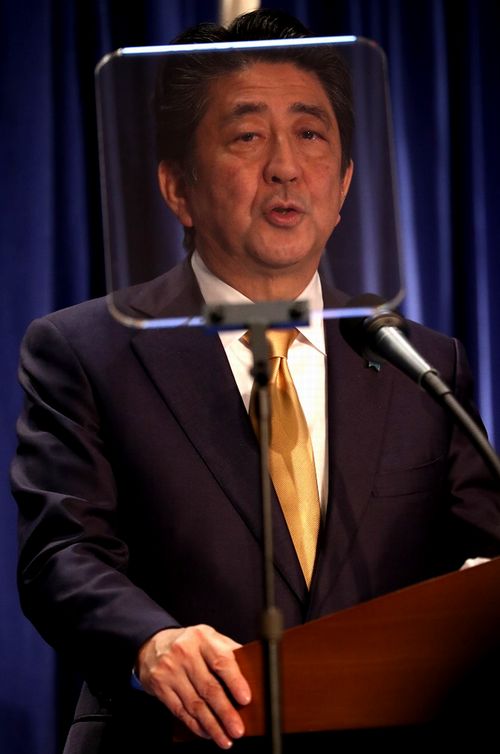

ニューヨークで記者会見に臨む安倍晋三首相=2018年9月26日

ニューヨークで記者会見に臨む安倍晋三首相=2018年9月26日北朝鮮問題は圧倒的な政治の力によって取り仕切られている象徴的なケースだろう。安倍首相がかねてより対北朝鮮強硬策を主張されてきたことは周知の事実である。北朝鮮の脅威を前面に総選挙で勝利した。そして「圧力路線」を国際社会に主張してきた。そして米国が対話路線に切り替わった途端、日本は「拉致問題が最重要課題」として北朝鮮との首脳会談を呼びかけ、米国や韓国にあっせんを依頼するという方針に転換した。

これは通常の外交の概念からは外れる。北朝鮮のような孤立した国との関係では2002年の小泉訪朝がそうであったように、北朝鮮が首脳会談を要望し、日本がこれを叶えるために北朝鮮の譲歩を迫るというのが通常だろう。それを「首脳会談をやりたい」という呼びかけを日本から繰り返すことには疑問を持たざるを得ない。

国内的には米、韓、中が激しく動いている時に、日本も手をこまねいている訳ではないという印象を作る意味があるのかもしれない。しかし重要なことは非核化であり、拉致問題の解決である時に、前のめりになる外交的メリットは何か。水面下での協議が進み、首脳会談を行えば拉致問題や非核化問題について一定の成果を期待できるという事であれば、どちらが呼びかけるかは大した問題ではないのかもしれない。ただ首脳会談を行えば成果が得られるというシナリオがあるのか。

私はかねてから拉致問題の解決には事実関係を明らかにすることが先決であると論じてきた。

2002年にも調査ミッションを送りフォローアップをしていこうとした時、濃縮ウラン問題で米朝が決裂し、調査が順調に進まなかった経緯がある。北朝鮮だけの調査では信用が出来ないとすれば日朝の合同調査とするべきだし、進捗を不断にチェックするためピョンヤンに日本政府連絡事務所を作るべきなのだろう。それが外交の運び方だと思う。

勿論非核化のプロセスも軌道に乗って行かないと拉致問題についても展望が開けないが、「拉致問題の解決」を云々する前に徹底的な事実関係の調査が先行すべきではないのか。

政治の圧倒的な力の前にプロフェッショナリズムの出る幕はないという事なのか。北朝鮮問題だけではない。対ロ関係などでもそのような傾向があるのではないか。

勿論、最終的な判断は首相が行う訳であるし、官邸が強いこと自体に問題である訳ではない。問題はプロフェッショナルな意見が尽くされ、その上で最終的な外交方針の決定に至っているかどうかだ。

過去の自民党内閣では、私が経験しただけでも、首相や官房長官など政治指導者との間で激しい議論が戦わされた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください